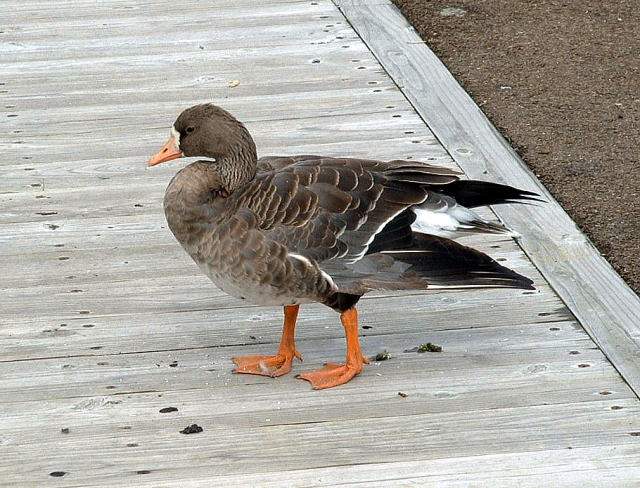

マガン

10月10日。

『竿になり、鉤になり』の隊列を組んで飛ぶ、太った水鳥。ユーラシアと北米大陸の一部の寒帯

で繁殖し日本には冬鳥として渡来する。日本では毎年6500〜8000羽位が越冬しているが、その大

部分は宮城県伊豆沼に生息し、他に石川県片野鴨池、佐渡島などに少数が渡来する。渡りの時期に

は、北海道の湖沼でも見られる。1971年に天然記念物に指定された。ガン類は雌雄同色で、カモ類

と違ってつがいの結びつきが強く、一方が死ぬまでつがい関係が維持される。越冬地でもつがいと

前年に生まれた数羽の幼鳥からなる家族群を単位として行動し、それが集まって大群を作っている

マガンは昼間は安全な池や沼で休息し、早朝などに広い水田地帯へ群れで飛来し、地上を歩きなが

ら主にイネの落穂、マコモの実などの植物質の餌を食べる。伊豆沼では、積雪の少ない年は冬中そ

こに留まり、多い年にはさらに南方へ分散移動するらしく、厳冬期の個体数が少なくなる。くちば

しはピンクまたはオレンジ色で、成鳥では基部に白色部がある。脚は橙色である。上空を編隊で飛

ぶ時には時々鳴くだけで、飛び立つ時が一番盛んである。また、ねぐらにする沼では、ほとんど一

晩中鳴き声が聞こえる。[引用文献:山渓カラー名鑑 日本の野鳥]

写真は12時頃、潟の展望広場でくつろいでいたマガン。人間が近づいても驚かない。人間はマガ

ンの味方と思っている。『そうだよね。皆仲良く、共に生きるべきだ。』と言っているようだ。