![]()

私は平成9年、10年とそれ以前に何回か清水市に行く機会がありました。

行くと必ず行くのは日本平です。徳川家康のお墓のある久能山にロープウェイで

渡り、お参りし、その後には日本平の赤い靴の像の所に行くのです。

いつもここに来ると人間の運命の数奇さを感じるのです。

そのへんの物語を少しさせていただきます。

有名な野口 雨情の童謡名曲”赤い靴”はどことなく異国情緒のある

ハイカラな感じのする歌ですね。

しかし、この歌の表現と現実は大きく異なっていたのです。

次の写真は横浜埠頭の山下公園にある「赤い靴はいてた女の子像」

前で撮った写真です。 平成14年撮影

私がこの現実とのギャップを知ったのは、

昭和45年頃の(確かではありませんが)文芸春秋の中の記事によってです。

そんなバカな!というショックを受けて読んだ記憶があります。

結論から言うとこの童謡のモデルになった子は存在していました。

しかし、実際にはアメリカには行っていませんでした。

これからその事実関係と私の調べた野口雨情との関係を少し述べてみます。

![]()

この赤い靴のモデルになった女の子であると考えられる子供はいました。

名前は”岩崎きみ”、生年月日は明治35年7月15日、

静岡県清水市で生まれました。

母の名は”岩崎かよ”といいます。親子は北海道に渡りましたが、

3歳の時にアメリカ人の牧師さんの養女となりました。

6歳になったころ、牧師さん夫婦はアメリカに帰らなくなりましたが、

肝心のきみちゃんは結核になってしまいました。

とても長旅に耐えられる体ではありません。

そこでまずきみちゃんは東京都麻布の鳥居坂教会の孤児院に預けられ、

師さんたちが帰国をしたのですが、9歳になったきみちゃんはまもなく

亡くなってしまいました。

なにしろ明治の時代です。一度親子が別れれば音信不通など当たり前の状況で

ありました。ましてやアメリカとの通信など簡単でなかったのです。

母親は子供が亡くなったことは知らないままに、昭和23年に亡くなりました。

結論は、赤い靴の女の子はアメリカには行っていなかったと言うことです。

![]()

では野口雨情とこの歌の関わりはどのようなものだったりでしょうか。

調べるためには岩手県玉山村渋民の石川啄木記念館にいってきました。

ここは、啄木を囲む空間の歴史の流れが詳細につかめる所です。

さて、野口雨情は1882年北茨城市に生まれました。

実家は廻船業を営んでいましたが彼が東京専門学校(現在の早稲田大学)に

入学した頃に家業が傾いたために、中退をしています。

ここからが彼のその後の彼の詩のベースとなる哀切さを蓄積する旅の始まりと

なったと言えます。

最初はカラフトに渡り事業を起こすが失敗、

各地を放浪的に流れていく生活が始まります。

このへんの心に染み込んだ感情が有名な「船頭小唄」となって現れたのではないでしょうか。

雨情は明治40年五月、北海道に渡り、「北鳴新報社」に入社しました。

さて、石川啄木は明治40年9月27日に小樽で「小樽日報社」に勤めます。

実は、この小樽日報社の創業に参画するように人に勧められ小樽に来たのです。

二人はこの「小樽日報社」が出会いの場であったわけです。

しかし、人付き合いが上手でない雨情は現場の人間との種々の葛藤が生じ、

責任をとる形で退社をしています。

この間の啄木と雨情との交友関係がその後の二人の詩情に

関係があったのではないでしょうか。

雨情は明治41年五月には北海タイムス社に入りますが、

42年6月には北海道を引き上げ、郷里に帰っています。

さて、主題の赤い靴との関係はこの小樽時代に生まれたと考えられています。

![]() 最後に平成24年の追記あります。

最後に平成24年の追記あります。

赤い靴の少女「岩崎きみ」ちゃんの母親「岩崎かよ」は鈴木志郎ときみちゃんを

連れ子として結婚しましたが、

羊蹄山の麓で開拓生活をしようとしましたが、

未開の荒れ地にきみちゃんを連れてはいけなかったために、

やむなくアメリカ人宣教師夫妻にきみちゃんを預けて入植をしましたが二年で挫折し、

札幌に戻りました。

夫妻はきみちゃんは宣教師夫妻のもとで平穏に育っていると考えていたようです。

志郎は札幌で北鳴新報社に勤めたのですが、ここに雨情が勤めていたことは前に

触れておりました。

岩崎夫妻は雨情によく自分の子供の話をしていたようだったということです。

このときにおそらく、自分の子供をアメリカ人宣教師の養子に出したと

うち明けたと考えられます。

雨情はこの辺の事情をペースに自分のイメージを膨らませて

「赤い靴」を書いたのでしよう。

この詩が発表されたのは大正十年に雑誌「小学女生」においてでありました。

しかし、きみちゃんは明治44年9月15日に死亡していますが、

おそらく当時の情報情勢から考えれば雨情はきみちゃんが亡くなっていたなどとは

知るはずは無かったと考えられます。

なお、岩崎夫妻もそのことを知らなかったらしいということが

分かっています。

これらのことは、昭和48年頃から北海道テレビの記者、菊池 寛氏が

追跡調査を始め、その記事が文芸春秋に掲載され、

それを私が読み、今日まで、私の脳裏に強く残っていたというわけであります。

![]()

さて、清水市には横浜の港のなんとなく華やかな赤い靴とは違った親子の姿がここに

あるのです。

以上述べたような背景が徐々に明らかになるにつれ、再び会うことのなかった母と子を

故郷の清水市で一緒に再会させようという市民の声が起こり、全国からの募金等によって

昭和61年3月、母と子のふるさと清水市を見下ろす名所日本平山頂に

母子像が建立されたのでした。人の心のやさしさをつくづく感じさせる出来事でした。

本当に人間の運命というものは、それ自体が感動的なものであるとつくづく考えます。

多くの人のからみあいによって人生は出来上がっていくのですね。

私たちの人生はどうなることやら。 では失礼いたします。

![]()

7月29日にメールが届きました。

昔の知人からでした。彼は今、北海道の大手企業の所長さんをしていますが、

ある機会に私のホームページを見てくれました。その中の「赤い靴」の項を見ていて、

すぐに「北海道新聞」の記事との関連に気が付き私の所に連絡をしてくれたのでした。

記事には京都の天竜寺南芳院住職ヘンリー・ミトワさんがこの赤い靴の顛末を映画化

することになった経緯が述べられていました。

ただ、映画化のきっかけが1979年に出版された本を元にしていたということでしたが、

文芸春秋の記事からのきっかけであればなお良かったのにと感じました。

しかし、このように映画化の機運が生じるということはこの赤い靴という童謡と現実の

ギャップの大きさに人間の無情を多くの人に感じさせるということなのでしょう。

とにかく一日も早い完成を期待したいと思います。

赤い靴の像を求めて 平成18年11月

さて、先ほども述べましたが旧清水市(現 静岡市)の日本平に昭和61年に地元の有志達で

この赤い靴の親子の像が建ちましたが私は今回機会があったのでこの像に会いに行きました。

前回平成三年に行ったときは夕方のために日本平の久能山(徳川家康の遺言で作られた墓の

在るところ)に時間を費やしてしまい、ケーブルカーの最終時間、バスの時間と重なり訪れること

が出来ませんでした。

そこで今回は是非訪れようと決意して第一優先でコースを採りました。

さてJR清水駅に到着して以前乗ったバスで行こうと思い観光センターで時間を聞いたらば"すいま

せん。バスは無くなりました"との答え。

以前はバスが満員で乗るのに苦労したのに何たることかと寂しくなりました。

タクシーしか交通手段がないとのことでタクシー利用となりました。

駅から南の方角に向かい、清水次郎長の生家の近くをとおり日本平行きの元有料道路を

経由して日本平に着きました。

終点の広場で下車して歩くと直ぐに赤い靴の像への案内看板が目に入りました。

坂道と階段を上り歩いて直ぐの広場左側の土手にその像はありました。

この像が全体像です。この向こう側から旧清水市を見下ろせます。大変良い場所です。

親子が互いに手をさしのべた姿は何とも言えない感動を感じます。

現世では会えなかった親子をせめて天国で合わせたいと願った清水の人たちのやさしさを強く

感じました。女の子の表情が何とも言えません。

後ろ側から見ると女の子の様子がよく分かります。母の仕草も愛情一杯です。

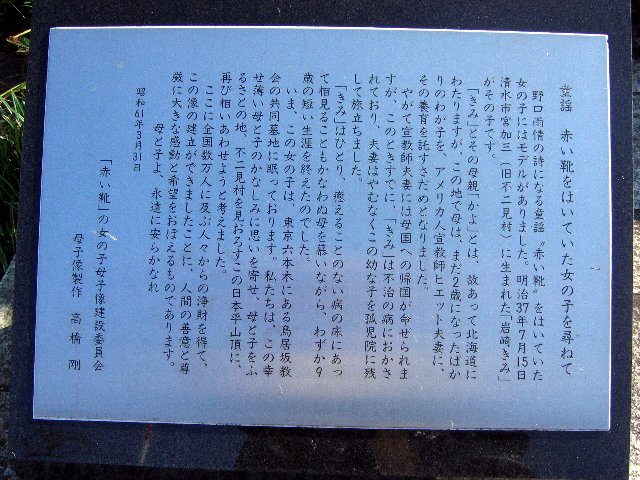

最後に資料となる看板を紹介して赤い靴再訪の記を閉じます。

ぜひ皆さんも一度は訪れて見てください。

すぐこの広場の下に久能山行きのケーブルカー乗り場がありますので家康公の墓も訪れてみると

良いでしょう。

最近の赤い靴の女の子像について

平成24年10月18日

10月18日に私が所属するあるサークルの例会が横浜で開かれた。

会場は山下公園前のニューグランドホテルであったが目の前が山下公園ということで

あるので「赤い靴はいてた女の子」に会うのに絶好の機会であった。

朝6時に起きてすぐにご対面をということでウォーキングに出かけた。

横浜埠頭は前回来た時とは大きく変化しており戸惑ったが赤い靴の像だけは同じ姿で

私を迎えてくれた。

像は写真のニューグラントホテルが目の前である。

_R.jpg)

_R.jpg)

女の子の表情は以前と変わらずおだやかで安心した。

このままじっと居て欲しいと願う。

_R.jpg)

ひとり海を見つめている姿が遠いあの時代のことを私に語りかけてくる気がする。

_R.jpg)

像の名称が彫られていた。

_R.jpg)

なかなかここへは来る機会が少ないが来るたびにこの像に会うと私は本当に心が

なごむのである。

どうかこのような平和な姿がいつまでも見られることを祈り横浜を後にした。