| 伝統・庄内中通し釣法 |

|

|

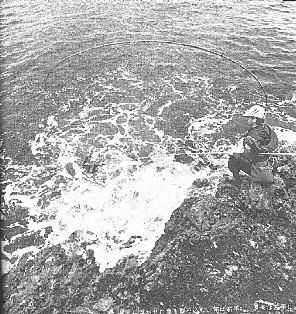

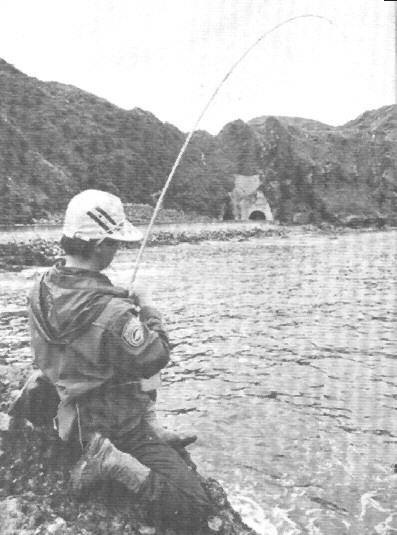

地磯五才に見た軟竿の手練!

庄内が生んだ、竹竿にリールを付けた"中通し釣法"による独特のクロダイ釣りの紹介。近年各メディアによって多数紹介されるようになったが、30年前頃まではこの記事のような釣法でクロダイを釣っていた。これらの釣法が基本として近年の庄内中通し釣法が確立された事をご理解いただければ幸いです。

|

| 庄内藩公が奨励した釣り |

|

|

山形県の鶴岡では、老若男女、お年寄りから子供まで誰でもが釣りをする。

古老のいい伝えによると、旧藩主の酒井の殿様が、太平の世に慣れて尚武の気風がうすれていくことを憂え、釣りを奨励し、ご自分も釣りをされたことから始まったという。

一見道楽とも思える釣りをなぜ奨励したか?鶴岡から庄内浜までは三里から五里の山を越えてゆく。乗り物のない時代に夜中から出かけてゆくのだから。体力を鍛え、気力を養うのに非常に条件がそろっていたためである。

当然の事ながら釣り道具も発達した。筍が苦くて食べられないことからその名があるといわれている庄内地方特産の苦竹で作った庄内竿。あめ色に磨き抜かれ、細身ながらもねばりのあるこの竿の特色は、延竿として作られた物で、継ぎ竿として作られたわけではない。もし必要ならば継ぐということなのである。

クロダイ釣りには二間から四間ものを使い(標準は二間半)、調子は、延竿の時代には元調子が、リールを使う時代では胴調子のものが好まれている。

また釣り竿ばかりか、道具箱やエサ入れ等小道具も凝っている。釣果を誇る魚拓も庄内が発祥の地といわれ、日本最古のものが保存されている。 |

|

| えさは川エビとマエ |

|

胴調子の継ぎ竿に、小型の両軸受けリールを取り付け、4〜5号の道糸を約50メートル巻く。ハリスは1.5号から3号を1ヒロから2ヒロとり、道糸との接続は両方をチチ輪でつなぐ。ハリは海津か丸形の13〜16号。

フカセ釣りが主流なので、鉛は使わない。エサは川エビが一般的だが、マエ(岩イソメ)、カニ、赤エビ、イカのハラワタなども使う。ただサナギで釣ったという話は聞かない。

|

| ポイントと潮の関係は? |

|

|

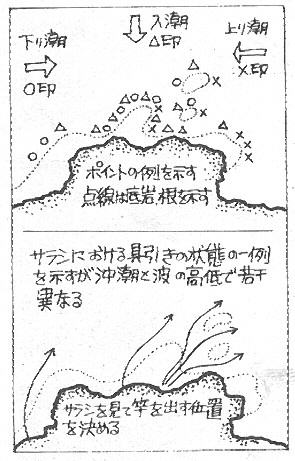

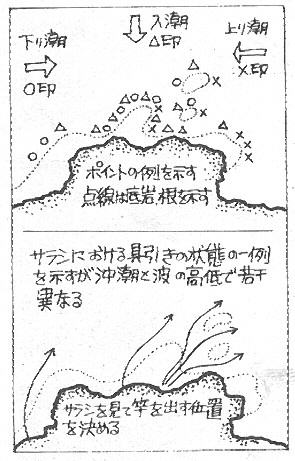

庄内クロダイを釣ろうとすれば、釣技云々よりも釣り場を熟知することである。もちろん庄内にそれは限ったことではないが、磯の特徴とポイントの選定方法を知っていれば、ある程度の釣果は期待できる。(図参照)

庄内浜での潮の干満水位は、海面上の差はほとんどなく、海面水位を見て干満を知るのは難しいので、市販の「庄内浜汐見表を参考にすると良い。

干満で潮が変化するのは沖潮で、大きく分けると上り、下りそれに磯から沖に入る入り潮、及び、出潮の4つになる。この潮の流れる方向により釣り場の選定も違ってくる。しかしどの潮でも良いポイントが必ずあるはずだ。また庄内の釣り人が「今日の潮は良かった」「いや悪かった」というが、この場合の多くは沖潮のことではなく、単なるサラシの状態のことで、振り込んだ仕掛けがポイントに届くようなサラシ(※)だったか否かを言っている。

どのような磯でも、出潮の場合は最高の条件となるが、出潮に巡り会うのはまれである。

※サラシとは、波などで岩場に発生するもので、海水が白く攪拌されたような状態をいう。

|

|

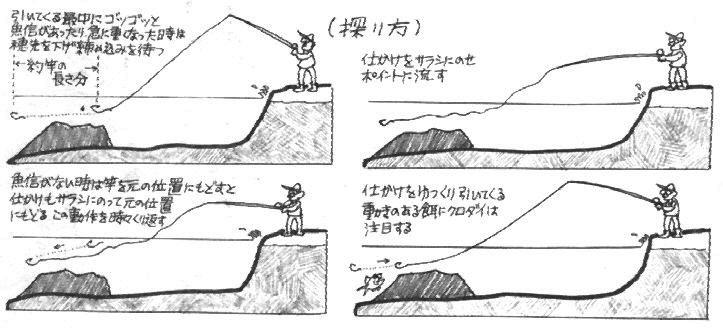

| 釣り方は・・・・・ |

|

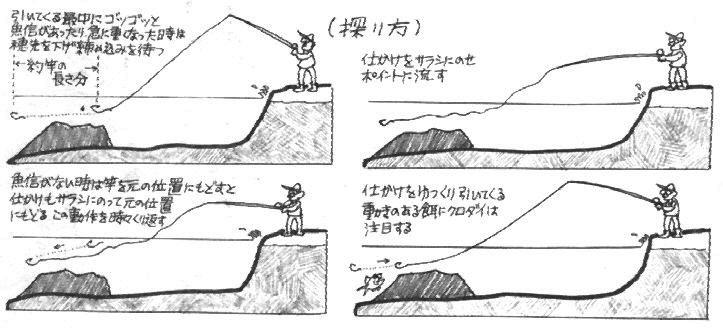

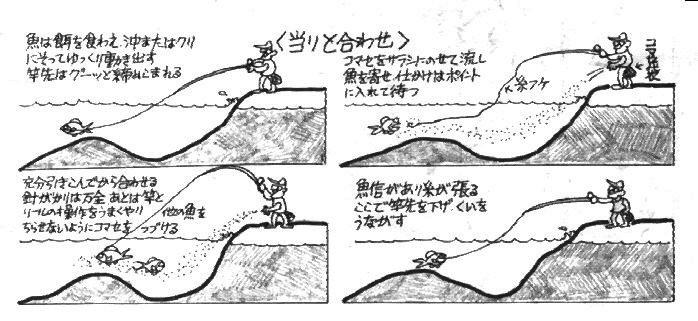

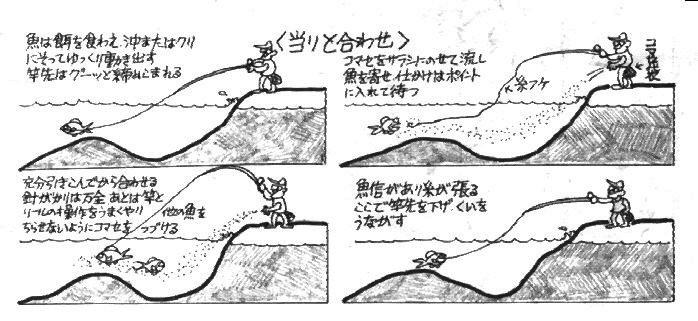

まず、コマセ(エビ類が多い)を少量ずつサラシにのせてまき、魚を寄せにかかる。コマセの流れ方からその日の潮を判断し、餌付けした仕掛けを投入する。潮の状態が良ければ、すうっと潮のはけに乗って仕掛けが入っていく。リールから道糸を引き出し、クロダイの餌付くタナに合わせて渡す。また魚信をいちはやく取り、食い気を誘うため竿をサビキ、エサを踊らせる。魚信をとるのは、道糸の張り具合と穂先の変化だが庄内竿はこれらのわずかの変化も敏感に伝えてくれる。

さて、待望のクロダイの魚信だ!!

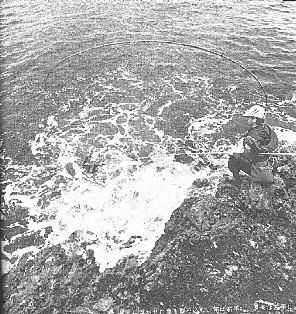

あわてず穂先を下げ、糸を送り、食い気をさらにうながし十分締め込んでから合わせる。その日により条件が違うので合わせに遅速の差が出るが、一般には遅いほうが賢明である。竿を立て、合わせをくれたクロダイは"クリ"(底岩の魚の通り道)に側って沖に出ようとする。そこでリールはフリーのまま親指でサミングし、竿のバランスを見ながら、糸をため、あるいは出す。この間も他の魚を散らさないためにコマセは続ける。魚の引きが弱ったら、リールを巻き寄せにかかるが、大型のクロダイでもこれを4.5回繰り返せば水面に浮くはずである。

取り込みは同行者か近くにいた人にタモですくってもらうのが一番良いが、ベテランともなれば、タモを身近に置き、一人で処理している。魚は必ず頭の方からすくい、タモで魚を追うのではなく、タモに魚を誘い入れるようにする。

なお、庄内地方のクロダイは当才魚=しのこ鯛、二才魚=二才、三才魚=黄鯛、四才魚以上=クロダイと呼ぶ。庄内でクロダイと呼ぶのは四才魚以上で全長40センチ以上をいう。

|

| 伝統のクロダイ用具 |

|

出色の庄内竿・庄内クーラー

|

「庄内竿と庄内タモ」

竿、タモともに庄内独特の若竹で

出来ている竿には小型リールが

つけてある。 |

|

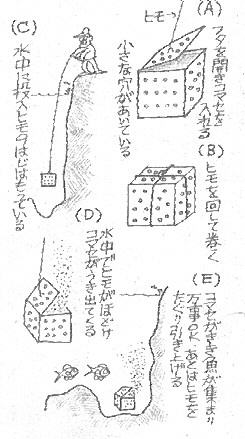

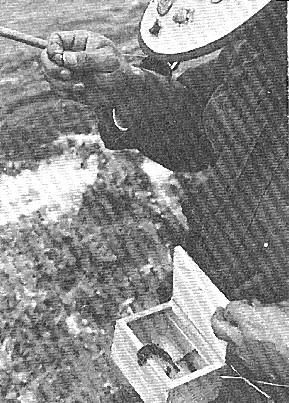

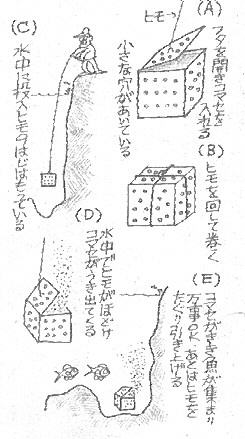

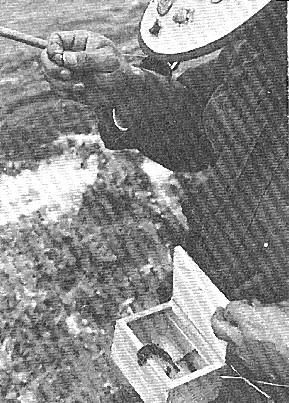

「底まきの使用法」

底まきはクロダイまたは他の魚を底で釣ったりするときに、コマセを底にまくための道具で使用の方法の一つで魚を底から水面まで浮かせる事もできる便利なものだ。 |

|

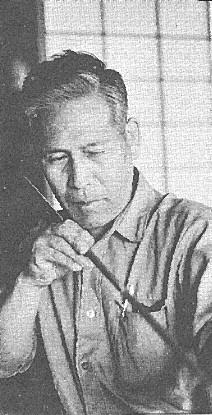

庄内竿作りの名匠、故・寒河江さん

手間暇をいとわない名竿には

定評があった |

「道具入れ」

リュックの下に桐箱の

クーラーがついている。

引き出しはステンレス製で

下段には氷と魚を、上段

にはエサを入れる。 |

「庄内タモ」

タモ枠も杖も竹製。

アミは手編み。スガタモという。 |

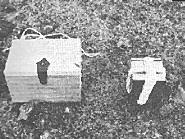

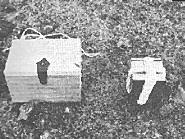

「エサ箱と底巻き」

エサ箱は桐製。底まきは

ステンレスの物が多い。

エサ箱は腰にひもで

取りつける。 |

|

|

| 川エビを餌に |

|

釣果を左右する装餌法 |

|

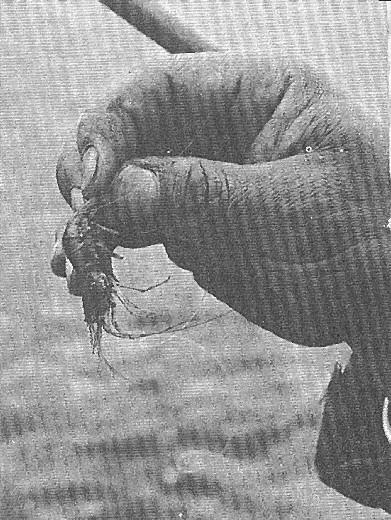

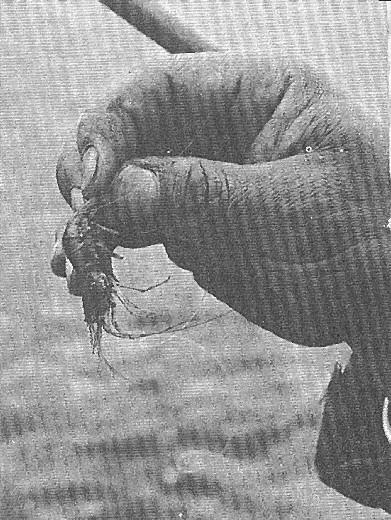

ハリ先は尾から通して

腹から外に出しエビを

まっすぐの状態にする |

エサにはマキエと同じく、

生きのいい川エビを使う

|

|

|

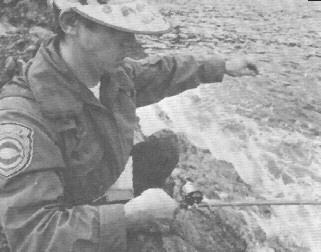

| 庄内竿をさばく |

|

精妙な投餌から合わせまで

|

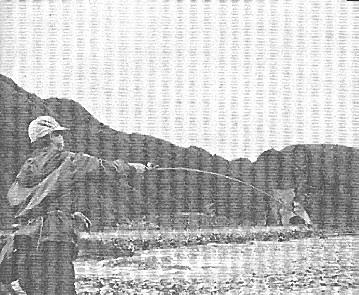

1.バカを1〜2ヒロだす。

ハリスは1.5〜3号

フカセの仕掛けである

|

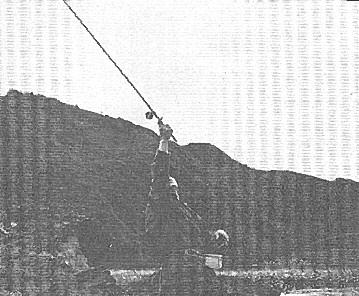

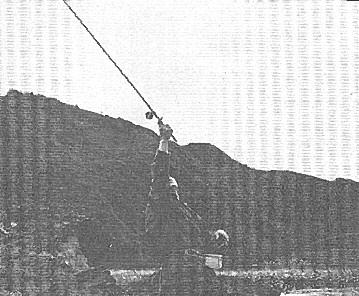

2.仕掛けを後方に振り、仕掛けが

伸びきったところで前方に振り込む。

片手で3間の竿が振れなくては

まだ未熟である

|

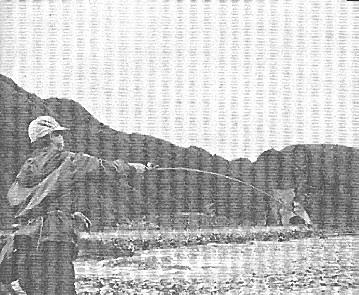

3.振り込みはポイント

めがけて正確に

|

4.振り込んだらサラシに乗った

仕掛けとエサの流れ具合を

確かめる

|

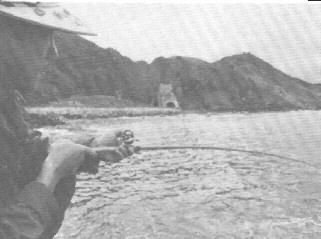

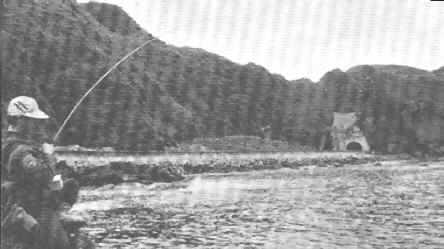

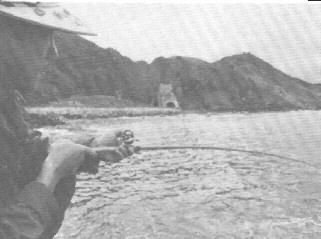

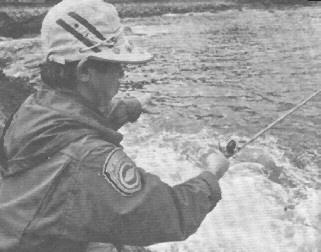

5.ポイントまでエサが届かないときは、

目安をつけて道糸をリールから引き出す。

|

6.竿を軽くあおり、引き出したミチ糸を

竿先より振り出す。

|

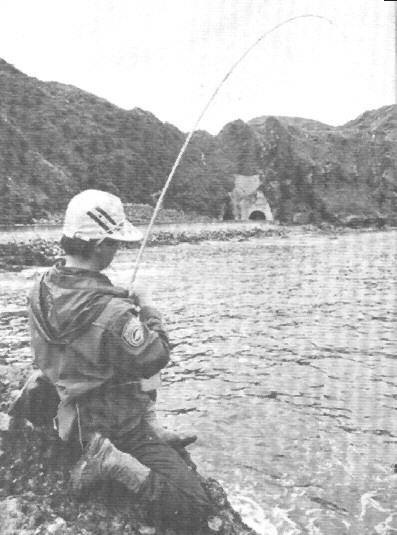

7.ポイントに正確に入ったか否かを

糸の張り具合、角度で確かめる。

|

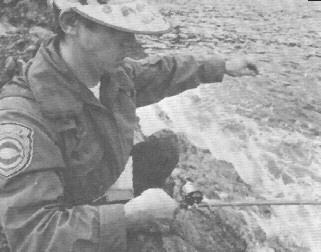

8.時々竿をさびき、魚の食い気を誘い、

タナをずらしたりして魚の注意をひく。

いち早く魚信をとるにも役立つ。

(この動作を時々繰り返す)

|

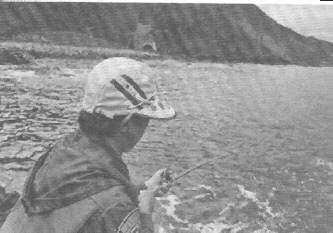

9.魚信をキャッチしたら穂先を

30〜50cmさげ、食い気をうながし、

糸の張り具合や穂先の変化に

注意する。

|

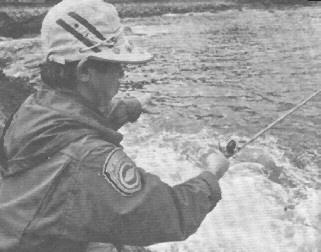

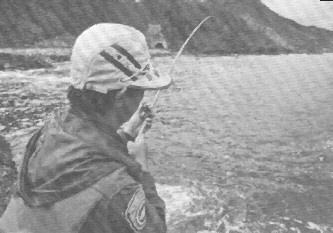

11.魚の引きに応じてリールをサミング

しながら、糸を出したり、巻いたりの

やりとり。このときリールはフリー。

魚の引きが弱るにつれ足元に寄せる。

|

10.穂先が完全に絞り込んだら

竿を軽く立てて合わせる。

|

|

|

|

|

| 取り込み! |

|

庄内竿の真価極る

|

12.魚を完全に誘導するために

長竿の時は竿を肩にまわした

取り込み体勢に入る。

必ず頭からすくい、タモに

魚が入るように竿をさばく。

この時リールはストップしてある。 |

13.魚がタモに入ったらタモを

右手に持ち替え、

竿は右の脇の下にはさむ。

取り込みにはタモを両手で使う。 |

14.黄ダイ

(クロダイの3〜4才魚)を手に。 |

|