| H社のマニュアル作成専門機と称しても間違いではないくらい、またそれ以外には使い道のないと影で噂されるHITCAPもどうやら先が見えてきました。 H社のマニュアルをSGMLで作成する動きが大きく前進し、そのシステムも具体化して、HITCAPの運命ももはやここまでのようです。

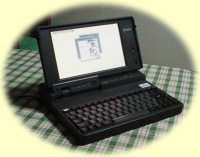

HITCAPでのマニュアル作成が、一時期のバブルのような勢いがピタッと止まり、その後はなぜか今迄作成したマニュアルの本文をテキストデータに変換して納めるという仕事が増えてきました。 HITCAPで作成したマニュアルの組版データは、保管しておくという契約になっておりましたので、過去のデータは数百件程当社OAに保管されておりました。 その中から、指定されたマニュアルの組版データを、文字だけのデータに変換して納品すると言うわけです。 こちらで保管義務があるものですから、多分納品する際もメディア代(フロッピーディスクの代金)位しか請求していないかと思います。 そのときは、何でそんな注文がくるのかさっぱりわからず、また考えもせず、ただ要求に答えていたような状態です。 おそらく営業担当も同じでしょう。 そのことがあとあと何が起こるのか、当社は何にもわからなかったのです。 今思うと、それはマニュアルのSGML化の為だったんですね。 SGMLについては、また後に記述いたします。 当社のメインであったマニュアル作成がどうやら先細りである事に築いた会社上層部の方も、これは何とか他に目を向けなければいけないと考えるようになったわけです。 その一環として、今迄あまり受注できていなかったデザインもの(一般チラシ類などを含めた単ページ印刷物)を受注していこうということになり、まずはその環境を整える必要が出てきました。 マニュアルメインの当社は、H社のマニュアルを作るためにH社のHITCAP組版機、そして過去にはM社のマニュアルを受注するためにM社のワープロ、組版機はJ-STARというように、一貫性のない機種構成となっていた。 結果的にいろんなメーカーのいろんな組版機がごちゃごちゃとあるために、稼働している機種と空いている機種がバランス悪く、作業効率の悪い状態であったのです。 それをマニュアル以外のものは、マックでやろうという考えです。 マックで組版 → イメージセッターでフィルム出力 → 印刷用の版 → 大型印刷機で他面つけ印刷 という流れです。 現状OAセンターには、まだHITCAPが14台くらいがデーンと置いてありますので、マックを業務課(OAセンターで組版した版下を校正する部門)で、試験的に稼働させようということになりました。 マックの値段は当時(現在もその傾向はありますが)Windowsに比べ、非常に高価でした。 パソコン本体もそうですが、 中に入れるソフト(イラストレーター約7万円、フォトショップ約8万5千円、ページメーカー約7万円) 文字フォントは1書体で3万円、4万円と オペレータ一人分の環境を揃えると300万位は軽くかかるのでした。 そんな話を聞いた小生、当時小生の知恵袋的存在のO君なんかと「Windowsに比べなんでこんなに高いんだ?、Windowsでも同じようなデザインものは作れるんじゃないのか」と、昼休みの話題にあーだ、こーだと話しておりました。 それが、どういったルートか知らないが、業務課の課長の耳に届いちゃったんだろうね。 それではWindows派のOA係長(当時小生は係長)、(噂では腰巾着の)O君とMac推進派の業務課I課長とA課長(二人も出て来た)、何だか知らないがもう一人CADをやるM、合計5人の検討会が開かれました。 小生たちは、値段の高いことをいい、業務課の課長は「じゃあ、Windowsで同じようにできるのか」とお互いの主張でなかなか譲らず、結局3回くらい開かれました。 業務課の課長は、検討会をやったという実績を作るためか、議事録を作ってきて、これに印鑑を押すように言ってきました。最初は押したのですが、いろいろ考えると、その時小生の上司(OAには課長がいなくてN部長)には話を通していなく、あとでまずいことになっても困るなと考え、2回目からは押印を拒否しました。 当時「OA」と「営業」が非常に仲悪く、「業務課」は営業の傘下になっていたものですから。 でも、本当はこんなことではいけませんですよね。同じ会社で、力を合わせ協力していかなければ。 そこで、小生ふと書店で見つけた「フォントの本」という技術本を見つけ、買って読んでみたのです。 モリサワのフォントがイメージセッターで出力する際の標準になっていること、マックはモリサワのフォントを使用、イラストレーターの優れた機能、フォトショップの画像加工の精密さ、それがマックでなければだめなのかと。 そこで、初めてMACとフォントとの関係、印刷屋さんは昔からなんでMACなんだ?という疑問が解けたのです。 ------------------------------------------------------------------------- 手動写植に使われていたフォント(文字の書体)には、写研とモリサワという二大ブランドがありました。 手動写植機は圧倒的に写研の方が多く使われていましたので、当然フォントも写研が優勢でした。ところが電算写植機の時代に変わってから、モリサワのフォントが逆転し、多く使われるようになったのです。 マック用のフォントにモリサワのフォントが広く使われ、写研のフォントは次第に少なくなってしまいました。 印刷会社がなぜマックなのか、それはモリサワのフォントが大手出版業界から指定され、それを使えるマックのパソコン、ついでにいうとアドビのソフトも、マックの標準的組版ソフトになった訳なんですね。 自分の知識の範囲なので厳密にいうと違っている点もあるかも知れませんが、大体はそんな理由からです。 モリサワフォント + アドビの組版ソフト + マック という図式です。 そこで、初めてMACとフォントとの関係、印刷屋さんは昔からなんでMACなんだ?という疑問が解けたのです。 余談ですが、H社のHITCAPを開発する段階では、HITCAPで写研のフォントが使えるように制作を進めたらしいのですが、交渉がうまくいかなくて実現に至らなかったという噂を聞きました。 もしHITCAPに写研のフォントが使えれば、HITCAPもアドビの組版ソフトと同じように現在も活躍できたかも知れません。(たら、れば の話です) 写研のフォントはもちろん今でもあります。特徴的なのは、あの「JA○○」、あれは写研のフォントです。 ・・・ その後、業務課にMACが入り、デザイン学校を出たオペレーターがそこに着きました。 あの検討会はその後、うやむやと消滅・・・ (でも今は、Windowsでもイラストレーターもあるしフォトショップもある。文字にアウトラインをかけ、図形化してイメージセッターにどんどん通ります、あの頃はなかったのか?) 次回 オンデマンドってなんだ? に続く |