詳しくは、写真をクリックしてください。

カトウミノルのホームページ2006

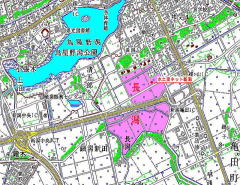

長潟の生き物たち

|

長潟の生き物リスト 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 |

| 2006〜2007年に撮影した主な生き物たち | |

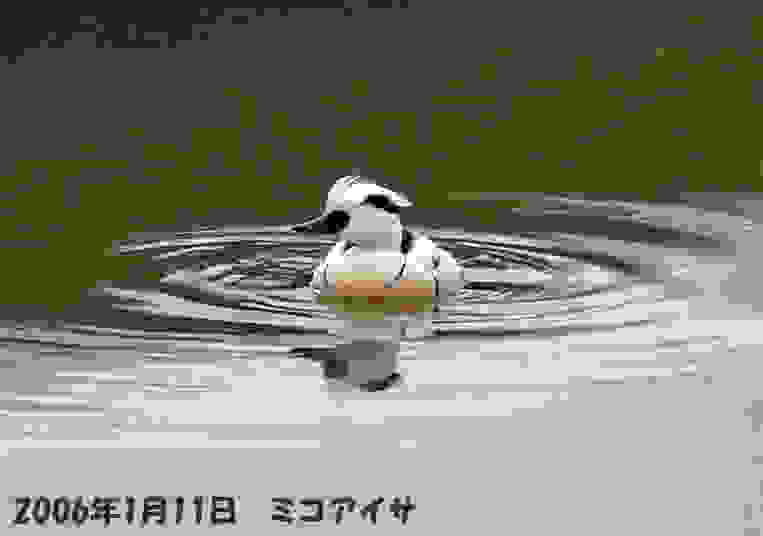

| ミコアイサ 目先が黒く、パンダのような顔をした小形のアイサ類。ユーラシア大陸の亜寒帯で広く繁殖し、日本には主に冬鳥として普通に渡来する。北海道北部では少数が繁殖している。 詳しくはこちら |

|

|

ノスリ 顎ひげ状の黒褐色斑と優しい黒目を持つ、ずんぐりとしたタカ。脇腹にも大きな黒褐色斑がある。ユーラシア大陸の温帯から亜寒帯に広く繁殖する。日本でも北海道から四国にかけて繁殖し、留鳥といえるが、寒くなると寒地や高地のものの一部は暖地・低地へ移る。伊良湖岬などでは10〜11月に南下する個体を見ることができる。 詳しくはこちら |

| ヒシクイ くちばしの先に橙色の模様がある大形のガン類。ユーラシア大陸から寒帯で広く繁殖し、日本には冬鳥として渡来し、北日本から日本海側の限られた池や沼に棲息する。日本に渡来するヒシクイ類には、寒帯のツンドラ地帯で繁殖し、くちばしが太くて短いヒシクイと、亜寒帯の針葉樹林帯で繁殖し、くちばしが薄くて長いオオヒシクイという2つの亜種がある。 詳しくはこちら |

|

|

コハクチョウ 顎ひげ状の黒褐色斑と優しい黒目を持つ、ずんぐりとしたタカ。脇腹にも大きな黒褐色斑がある。ユーラシア大陸の温帯から亜寒帯に広く繁殖する。日本でも北海道から四国にかけて繁殖し、留鳥といえるが、寒くなると寒地や高地のものの一部は暖地・低地へ移る。伊良湖岬などでは10〜11月に南下する個体を見ることができる。 詳しくはこちら |

| コガモ 尻の三角形の黄色が目立つ小形の淡水ガモ類。北半球北部で広く繁殖し、日本では主に冬鳥として渡来後、湖沼の全面結氷しない地方で越冬する。本州の山地と北海道では少数の個体が繁殖している。狩猟鳥。 詳しくはこちら |

|

|

カルガモ オスとメスが同じ色で、くちばしの先に黄色い模様がある淡水ガモ類。アジアの温帯から熱帯で繁殖し、日本でも全国で数多く繁殖する。冬期、湖沼の結氷する地方のものは暖地に移動する。狩猟鳥。 詳しくはこちら |

| コサギ 一年中くちばしが黒く、足指が黄色いシラサギ類。ユーラシア、アフリカ、オーストラリアの熱帯から温帯で繁殖し、日本でも本州から九州までの各地に留鳥として繁殖し、多い。近年、分布を拡げる傾向にあり、山間の盆地や北日本での観察例が増えてきている。冬期には一部の個体が南方へ渡る。 詳しくはこちら |

|

|

カンムリカイツブリ 鋭く尖った白っぽい色のくちばしと長い首を持った、大形のカイツブリ類。ユーラシア大陸の温帯に広く分布するほか、アフリカ、オーストラリアなどに離れた繁殖地を持つ。日本には冬鳥として渡来し、以前は1、2羽が稀に見られるだけだったが、近年渡来数が増加し、数十羽の群れも見られるようになった。また1972年に青森県で初めて繁殖が記録された。 詳しくはこちら |

| ジョウビタキ 冬の庭に縄張りを構える、翼の白い斑のある鳥。中国西部からウスリー、サハリンにかけての地方で繁殖し、日本には冬鳥として全国に普通に渡来して、主に積雪の少ない地方で越冬する。春はツグミなどより早く渡来し、4月にはほとんど姿を見ない。 詳しくはこちら |

|

|

メダカ 学名の『Oryzias latipes』は「幅広いヒレをもったイネの魚」という意味で、メダカはイネとともにいる魚です。コメンジャコ、タカマーミなど5000以上の呼び名(方言)があり、各地で親しまれている。 詳しくはこちら |

| オオタニシ 流れのゆるやかな川や池、山間部の田んぼなどで、他のタニシよりやや深みにいることが多い。ヒメタニシと一緒に生息することはない。マルタニシに似るが、全体にやや角ばり、特に若い貝の先は尖っている。かつては食用で、殻は人形細工などにも使われた。詳しくはこちら |

|

|

カルガモ オスとメスが同じ色で、くちばしの先に黄色い模様がある淡水ガモ類。アジアの温帯から熱帯で繁殖し、日本でも全国で数多く繁殖する。冬期、湖沼の結氷する地方のものは暖地に移動する。狩猟鳥。 詳しくはこちら |

| ダイサギ くちばしと首がひときわ大きなシラサギ類。世界中の熱帯から温帯で広く繁殖する。日本では関東地方から九州までの各地で繁殖し、冬は大部分が南方へ移動する。また体の大きい別亜種が冬鳥として渡来し、本州以南で越冬する。 詳しくはこちら |

|

|

キジ オスは赤い顔と緑の胸が目立ち、長めの尾をした日本の国鳥。ユーラシア大陸の温帯に広く分布する。日本では本州から九州までの各地に留鳥として棲息し、繁殖している。地方によってやや羽色が違い、4亜種に分けられている。また、北海道、対馬などでは朝鮮半島産の亜種コウライキジが放鳥され、野生化している。狩猟鳥であり、また人工増殖が可能なので、多数の放鳥が行われている。詳しくはこちら |

| アマサギ 夏羽では、頭から首が橙色になるシラサギ類。世界中の熱帯から温帯で広く繁殖する。近年、北上の傾向があり、北海道でも夏期に夏羽の個体が観察される例が増えているので、近い将来、繁殖することも考えられる。冬期は南方へ渡去するが、西南日本では越冬する個体もいる。 詳しくはこちら |

|

|

ゴイサギ 星明かりの空をふわっと飛ぶ、夜行性のサギ類。ユーラシア大陸、アフリカ、南北米大陸の温帯から熱帯で広く繁殖し、日本では本州から九州までの各地で数多く繁殖する。北方のものは冬期は暖地に移動するほか、西南日本のものの一部はフィリピン方面へ渡る、狩猟鳥。 詳しくはこちら |

| チュウサギ 短めのくちばしをした、中形のシラサギ類。アフリカ、アジア、オーストラリアの熱帯から温帯で広く繁殖する。日本には夏鳥として普通に渡来し、本州から九州までの各地で繁殖する。西南日本には稀に残留する物がある。 詳しくはこちら |

|

|

ウシガエル アメリカ合衆国原産の外来種で、食用カエルとして大正時代中頃(1918年頃)から何度か国内に持ち込まれたものが野生化した。日本最大のカエルで、北アメリカでも最大種だ。原産国では、体長20cm、体重900gを超えるものもいるらしい。 詳しくはこちら |

| セスジイトトンボ 肩の黒い筋は♂♀とも分かれ、特に♀では数本に分かれています。平地の開けた池でよく見られます。 詳しくはこちら |

|

|

シオカラトンボ 日本人にはとても親しみのあるトンボで、田んぼでたくさん生まれ、田んぼを代表するトンボだ。成熟したオスのお腹の白色が塩をまぶしたようなので、 『塩辛』の名がついた。メスのお腹は麦わら色なので『ムギワラトンボ』と呼ばれることもある。 詳しくはこちら |

| ノシメトンボ 和名は腹部の黒い斑紋を「熨斗目(のしめ)模様」に見立てたことに由来する。熨斗目とは、江戸時代の武家の礼 服に用いられた織物で、仕立て上がったときに腰の部分にだけ縞が現れるものをいう。 詳しくはこちら |

|

|

モンシロチョウ もっともよく知られているチョウで、日本中で見られる。白い羽に黒い紋があるので、この名前がついた。早春から晩秋にかけて見られるが、主に日当たりの良い開けた場所に生息している。 詳しくはこちら |

| ダイサギ くちばしと首がひときわ大きなシラサギ類。世界中の熱帯から温帯で広く繁殖する。日本では関東地方から九州までの各地で繁殖し、冬は大部分が南方へ移動する。また体の大きい別亜種が冬鳥として渡来し、本州以南で越冬する。 詳しくはこちら |

|

|

アマガエル 主な活動場所は草や樹の上で、たくさんの昆虫を食べる。イネミズゾウムシ、イネツトムシ、ツマグロヨコバイなどのイネの害虫をはじめ、ガガンボ類、ユスリカ類、ハエ類など、たくさんの虫が餌になる。 詳しくはこちら |

| ノシメトンボ 和名は腹部の黒い斑紋を「熨斗目(のしめ)模様」に見立てたことに由来する。熨斗目とは、江戸時代の武家の礼 服に用いられた織物で、仕立て上がったときに腰の部分にだけ縞が現れるものをいう。 詳しくはこちら |

|

|

セスジイトトンボ 肩の黒い筋は♂♀とも分かれ、特に♀では数本に分かれています。平地の開けた池でよく見られます。 詳しくはこちら |

| アオスジアゲハ 本来の生息環境は照葉樹林の林間や林縁と思われるが、食樹がクスノキなどの造園樹木であるため、神社、公園、市街地で見られる。写真は日本海沿岸自動車道の法面で咲くセイタカアワダチソウで吸蜜するアオスジアゲハ。 詳しくはこちら |

|

|

ダイサギ くちばしと首がひときわ大きなシラサギ類。世界中の熱帯から温帯で広く繁殖する。日本では関東地方から九州までの各地で繁殖し、冬は大部分が南方へ移動する。また体の大きい別亜種が冬鳥として渡来し、本州以南で越冬する。 詳しくはこちら |

| セイタカアワダチソウ 北アメリカ北東部原産のセイタカアワダチソウは明治中期に国内に持ち込まれ、第二次世界大戦後急激に分布を拡大したキク科の多年生草本である、繁殖は、種子および地中を密に走る地下茎による。地上茎は密生し、高さ3mにも達する。国内では沖縄県から北海道まで広く分布し、特に大都市近辺の空き地や河川での密度が高い。 詳しくはこちら |

|

|

アキアカネ 初夏に田んぼで羽化して、涼しい高原で夏を過ごし、秋になると大きな群れで田んぼへ戻って産卵する。翌年の春、代掻きや田植えで田んぼに水が入るとふ化してヤゴとなる。田んぼをゆりかごのように使っているトンボだ。 詳しくはこちら |

| オオカマキリ カマキリの体色は種類によってほぼきまっている。ハラビロカマキリやウスバカマキリはほとんど緑色。オオカマキリは緑色を基調に茶色の筋が入る。コカマキリは茶色。 詳しくはこちら |

|

|

キタテハ 河原、荒れ地など開けた場所に棲む。市街地も見られ、食草がおもに帰化植物に限られるため、大陸から食草とともに移入されたものか、飛来して分布を拡げたとする意見がある。 詳しくはこちら |

| ゴイサギ 星明かりの空をふわっと飛ぶ、夜行性のサギ類。ユーラシア大陸、アフリカ、南北米大陸の温帯から熱帯で広く繁殖し、日本では本州から九州までの各地で数多く繁殖する。北方のものは冬期は暖地に移動するほか、西南日本のものの一部はフィリピン方面へ渡る、狩猟鳥。 詳しくはこちら |

|

|

カワラヒワ 翼に鮮やかな黄色い模様を持った市街地でも見られる小鳥。アジア北東部で繁殖し、日本では北海道から九州までの各地に留鳥として普通に分布し繁殖する。多雪地のものは、冬は暖地に移動する。冬期には、千島方面から別亜種オオカワラヒワが冬鳥として渡来する。小笠原諸島の亜種オガサワラカワヒラヒワは特殊鳥類。 詳しくはこちら |

| コサギ 一年中くちばしが黒く、足指が黄色いシラサギ類。ユーラシア、アフリカ、オーストラリアの熱帯から温帯で繁殖し、日本でも本州から九州までの各地に留鳥として繁殖し、多い。近年、分布を拡げる傾向にあり、山間の盆地や北日本での観察例が増えてきている。冬期には一部の個体が南方へ渡る。 詳しくはこちら |

|

|

ヒヨドリ 木の実を好む全身灰色の中形の鳥。全国で広く繁殖し、個体数が多い。北方や山地のものは一部の個体をのぞいて、冬期は暖地に移動する。渡りの時、半島の先端部などでは昼間、次々に渡る群れを観察することができる。国外の繁殖地は台湾とフィリピンである。 詳しくはこちら |

| コハクチョウ 顎ひげ状の黒褐色斑と優しい黒目を持つ、ずんぐりとしたタカ。脇腹にも大きな黒褐色斑がある。ユーラシア大陸の温帯から亜寒帯に広く繁殖する。日本でも北海道から四国にかけて繁殖し、留鳥といえるが、寒くなると寒地や高地のものの一部は暖地・低地へ移る。伊良湖岬などでは10〜11月に南下する個体を見ることができる。 詳しくはこちら |

|

|

スズメ 人家の軒下に巣を作りチュンチュンと鳴く、背中が茶色い小鳥。ユーラシア大陸で広く繁殖し、日本でも留鳥として全国で数多く繁殖する。小笠原諸島にはいない。若鳥の中には長距離の移動をする個体もある。狩猟鳥。 詳しくはこちら |

| コサギ 一年中くちばしが黒く、足指が黄色いシラサギ類。ユーラシア、アフリカ、オーストラリアの熱帯から温帯で繁殖し、日本でも本州から九州までの各地に留鳥として繁殖し、多い。近年、分布を拡げる傾向にあり、山間の盆地や北日本での観察例が増えてきている。冬期には一部の個体が南方へ渡る。 詳しくはこちら |

|

|

ハクセキレイ 澄んだ声で鳴く、白っぽい顔のセキレイ類。ユーラシア大陸で広く繁殖する。日本でも個体数は多く、主に北日本で繁殖し、本州中部以南で越冬する。近年、繁殖地の南限が下がっており、関西地方まで分布がのびている。別亜種タイワンハクセキレイ、シベリアハクセキレイと考えられる個体も旅鳥として観察される。 詳しくはこちら |

| ムクドリ 橙色のくちばしと白い顔が目立つ、畑に多い黒っぽい鳥。ユーラシア大陸東部で繁殖し、日本でも北海道から九州までの全国で繁殖するが、四国と九州では繁殖が局地的で少ない。冬期には積雪の多い地方のモノは、一部の個体を除いて大部分、暖地に移動する。 詳しくはこちら |

|

|

ホオジロ 梢でさえずり、丘陵地に春を告げる茶色い小鳥。留鳥として北海道から屋久島までの全国で多数繁殖する。多雪地のものは冬期は暖地に移動する。国外ではユーラシア大陸の中央部から東部の、主な温帯域に棲息する。 詳しくはこちら |

| モズ 鋭いくちばしを持ち、はやにえを作る小形の猛禽。ユーラシア大陸東部の中国東北部、サハリンなどで繁殖する。日本でも北海道から九州までの全国に広く分布し、繁殖する。北日本のものは冬期は暖地へ移動する。オスの方が、寒地に留まる傾向が強いことが知られている。 詳しくはこちら |

|

|

ヒレンジャク ヤドリギの実が好きな尾の先の赤い小太りの鳥。日本へは冬鳥として全国に渡来するが少ない。北半球の亜寒帯で広く繁殖するキレンジャクと比べ、ヒレンジャクの繁殖数はアムール川下流の狭い地域に限られており、個体数の少ない種であるらしい。 詳しくはこちら |

| ノビタキ 背丈の高い草の上でさえずる高原の鳥。ユーラシアとアフリカ大陸で広く繁殖し、日本には夏鳥として渡来する。本州と北海道では各地に普通に分布するが、本州では繁殖地は広い草原のある山地に限られ、分布は局地的である。 詳しくはこちら |

|

|

ツグミ 翼を下げ、胸を反らせて地面に立つ赤茶色の鳥。シベリア東部からカムチャッカにかけての地域で繁殖し、冬島として全国に渡来する。胸の黒斑がなく、赤褐色の斑点がある別亜種ハチジュウツグミも少数渡来する。 詳しくはこちら |

| カワラヒワ 翼に鮮やかな黄色い模様を持った市街地でも見られる小鳥。アジア北東部で繁殖し、日本では北海道から九州までの各地に留鳥として普通に分布し繁殖する。多雪地のものは、冬は暖地に移動する。冬期には、千島方面から別亜種オオカワラヒワが冬鳥として渡来する。小笠原諸島の亜種オガサワラカワヒラヒワは特殊鳥類。 詳しくはこちら |

|

|

シジュウカラ 胸に黒いネクタイのような模様を持ったカラ類。ユーラシア大陸の温帯を中心に広く繁殖し、日本でもほぼ全国で留鳥として繁殖している。奄美大島以南の南西諸島のものは、やや形態に差があり、3亜種に分けられる。 詳しくはこちら |

| カシラダカ 大きな群れで冬を越す、冠羽を持ったホオジロ類。ユーラシア大陸の亜寒帯で広く繁殖する。日本には冬鳥として渡来し、積雪の少ない地方で越冬する。 詳しくはこちら |

|

|

ノビタキ 背丈の高い草の上でさえずる高原の鳥。ユーラシアとアフリカ大陸で広く繁殖し、日本には夏鳥として渡来する。本州と北海道では各地に普通に分布するが、本州では繁殖地は広い草原のある山地に限られ、分布は局地的である。 詳しくはこちら |

| コチドリ 目の周りに金色の輪がある小形のチドリ類。ユーラシア大陸の熱帯から亜寒帯の一部まで広く繁殖する。日本には主に夏鳥として普通に渡来し、全国で繁殖する。西南日本では越冬するものもある。 詳しくはこちら |

|

|

コアジサシ 先の黒い黄色いくちばしと黄色い脚を持つ小形のアジサシ類。世界中の熱帯から温帯で広く繁殖する種で、日本では本州以南に夏鳥として渡来し、繁殖する。 詳しくはこちら |

| チュウサギ 短めのくちばしをした、中形のシラサギ類。アフリカ、アジア、オーストラリアの熱帯から温帯で広く繁殖する。日本には夏鳥として普通に渡来し、本州から九州までの各地で繁殖する。西南日本には稀に残留する物がある。 詳しくはこちら |

|

|

ウシガエル アメリカ合衆国原産の外来種で、食用カエルとして大正時代中頃(1918年頃)から何度か国内に持ち込まれたものが野生化した。日本最大のカエルで、北アメリカでも最大種だ。原産国では、体長20cm、体重900gを超えるものもいるらしい。 詳しくはこちら |

| シマヘビ 背中に黒い4本のたてじまがあることからシマヘビの名がある。西日本ではこれを「カラスヘビ」と呼ぶことがある。生まれたばかりの子どもにはたてじまは無く、赤褐色の横じまの模様が見られる。最大2mになる。毒は無い。 詳しくはこちら |

|

|

ホオジロ 梢でさえずり、丘陵地に春を告げる茶色い小鳥。留鳥として北海道から屋久島までの全国で多数繁殖する。多雪地のものは冬期は暖地に移動する。国外ではユーラシア大陸の中央部から東部の、主な温帯域に棲息する。 詳しくはこちら |

トップページへもどる

トップページへもどる