オイカワ

現在はアユの放流に混じって北海道と琉球列島以外のほぼ日本全土に分布を広げたが、天然分布は北陸、関東地方以西の本州、四国の瀬戸内側、九州に生息するものであった。尻鰭が非常に大きく、雄のものは尾鰭基底部にその先端が届くほどである。産卵期には雄は美しい婚姻色となり青地にオレンジ色の横帯が入り、吻部には追星ができる。このころの本種は川の上から見ても容易に識別できる。全長は雄の方が大きくなり、15cmほどになる。産卵期は5〜8月で、岸よりの流れの緩やかな砂礫底に直径30〜50cmの産卵床を掘って産卵する。約2年で成熟する。食性は生活環境や成長段階により異なり、付着藻類から水生昆虫、落下昆虫、底生動物、浮遊動物なども食べる。河川の中・下流域および湖沼に生息する。産卵場としては砂礫底を好み、それ以外の生息場としては、季節や成長段階で異なるが河床状態よりも流速や水深が深く関係してくる。

現在はアユの放流に混じって北海道と琉球列島以外のほぼ日本全土に分布を広げたが、天然分布は北陸、関東地方以西の本州、四国の瀬戸内側、九州に生息するものであった。尻鰭が非常に大きく、雄のものは尾鰭基底部にその先端が届くほどである。産卵期には雄は美しい婚姻色となり青地にオレンジ色の横帯が入り、吻部には追星ができる。このころの本種は川の上から見ても容易に識別できる。全長は雄の方が大きくなり、15cmほどになる。産卵期は5〜8月で、岸よりの流れの緩やかな砂礫底に直径30〜50cmの産卵床を掘って産卵する。約2年で成熟する。食性は生活環境や成長段階により異なり、付着藻類から水生昆虫、落下昆虫、底生動物、浮遊動物なども食べる。河川の中・下流域および湖沼に生息する。産卵場としては砂礫底を好み、それ以外の生息場としては、季節や成長段階で異なるが河床状態よりも流速や水深が深く関係してくる。

ヤリタナゴ

北海道と南九州を除く各地に分布する。側線は完全で、口角に長い1対の口ひげを持つ。肩部の暗色班はなく、体側後半部の暗色縦条も細く不鮮明である。背びれの条間膜に鰭条に平行した紡錘形の暗色班がある。全長は10cmほどになる。産卵期は3〜8月で、マツカサガイ、ニセマツカサガイの出水管に産卵管を瞬間的に挿入して数十粒の紡錘形の卵を産み付ける。寿命は2歳。平野部の細流や潅漑用水路などのやや流れのあるところを好むが、湖、池沼の岸辺の沈礁や杭などの周辺にも生息する。雑食性で、付着藻類や小型の底生動物を食う。

北海道と南九州を除く各地に分布する。側線は完全で、口角に長い1対の口ひげを持つ。肩部の暗色班はなく、体側後半部の暗色縦条も細く不鮮明である。背びれの条間膜に鰭条に平行した紡錘形の暗色班がある。全長は10cmほどになる。産卵期は3〜8月で、マツカサガイ、ニセマツカサガイの出水管に産卵管を瞬間的に挿入して数十粒の紡錘形の卵を産み付ける。寿命は2歳。平野部の細流や潅漑用水路などのやや流れのあるところを好むが、湖、池沼の岸辺の沈礁や杭などの周辺にも生息する。雑食性で、付着藻類や小型の底生動物を食う。

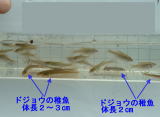

ドジョウ

本州・四国・九州に分布するが、九州北部には生息していない地域がある。また、北海道と琉球列島のものは天然分布か疑わしい。態は一般的な魚の形とは違い、円筒形の細長い形をしている。成魚では10〜15cm前後である。体色は背側が暗褐色で不規則な斑紋を持ち、腹側が白色なのが一般的だが、色彩は変異が多い。口はやや下向きについており、その周りに5対のヒゲがある。雌雄の判別は用意で、胸鰭が大きく先が尖っている方が雄である。産卵は4〜7月頃の夜間に水田などのごく浅い泥底の水たまりのような所で行われ、卵は泥上にばらまかれる。産卵場となった水田などでは本種の幼魚が見られることもある。水質の汚染には強く水中の溶存酸素が少ないところでも腸呼吸で呼吸を補うことができる。ただし、鰓呼吸と腸呼吸の両方がおこなえる環境でなければ生きてはいけない。冬の間は泥の中で冬眠する。食性は雑食で、泥の中の有機物を泥と一緒に吸い込み有機物だけを漉し取って食べる。大河川よりもその支流や細流、平野部の水田、湿地、泥底の用水路などに多く生息する。付近にほ場整備されていなくて、水路と水田の水の流れに障壁がないような形態の水田があればより上流域でも見られる。

本州・四国・九州に分布するが、九州北部には生息していない地域がある。また、北海道と琉球列島のものは天然分布か疑わしい。態は一般的な魚の形とは違い、円筒形の細長い形をしている。成魚では10〜15cm前後である。体色は背側が暗褐色で不規則な斑紋を持ち、腹側が白色なのが一般的だが、色彩は変異が多い。口はやや下向きについており、その周りに5対のヒゲがある。雌雄の判別は用意で、胸鰭が大きく先が尖っている方が雄である。産卵は4〜7月頃の夜間に水田などのごく浅い泥底の水たまりのような所で行われ、卵は泥上にばらまかれる。産卵場となった水田などでは本種の幼魚が見られることもある。水質の汚染には強く水中の溶存酸素が少ないところでも腸呼吸で呼吸を補うことができる。ただし、鰓呼吸と腸呼吸の両方がおこなえる環境でなければ生きてはいけない。冬の間は泥の中で冬眠する。食性は雑食で、泥の中の有機物を泥と一緒に吸い込み有機物だけを漉し取って食べる。大河川よりもその支流や細流、平野部の水田、湿地、泥底の用水路などに多く生息する。付近にほ場整備されていなくて、水路と水田の水の流れに障壁がないような形態の水田があればより上流域でも見られる。

フナ

ほぼ日本全土に分布する。形態は一般的にいう魚の形で、全長は30cmほどになる。コイに似ているが口ひげがない。体色はオリーブ色を基調とした銀白色。産卵期は3〜7月で、湖面に浮かぶ水草やゴミ、湖岸の水草や水際植物、細流に入り込んで水草や水際植物の茎や葉に卵を産みつける。雄の数が極端に少なく、産卵された卵はモツゴなど他種の魚の精子を刺激剤とし、発生が起きるので雌のみでも繁殖することができ、雑種にならない。とくに関東以北では雄は全く見られない。食性は雑食性で底生動物、藻類などを食べる。河川の下流域の淀み部分や湖沼で普通に見られ、広範囲の水域に生息している。小ブナなどは水田脇の用水路や小川などでも見られる。本種はとくに減少したという印象はないが、河川改修や水路改修などにより確実に産卵場が減少している。雄がいなくとも繁殖できるとはいえ湖沼沿岸や川岸の植物帯が存在しなければ産卵はできない。そのため春に「フナっ子」を見ることは少なくなってしまった。本種を永続的に保護していくためには水域内の水草、水際植物帯の保全が必要になる。

ほぼ日本全土に分布する。形態は一般的にいう魚の形で、全長は30cmほどになる。コイに似ているが口ひげがない。体色はオリーブ色を基調とした銀白色。産卵期は3〜7月で、湖面に浮かぶ水草やゴミ、湖岸の水草や水際植物、細流に入り込んで水草や水際植物の茎や葉に卵を産みつける。雄の数が極端に少なく、産卵された卵はモツゴなど他種の魚の精子を刺激剤とし、発生が起きるので雌のみでも繁殖することができ、雑種にならない。とくに関東以北では雄は全く見られない。食性は雑食性で底生動物、藻類などを食べる。河川の下流域の淀み部分や湖沼で普通に見られ、広範囲の水域に生息している。小ブナなどは水田脇の用水路や小川などでも見られる。本種はとくに減少したという印象はないが、河川改修や水路改修などにより確実に産卵場が減少している。雄がいなくとも繁殖できるとはいえ湖沼沿岸や川岸の植物帯が存在しなければ産卵はできない。そのため春に「フナっ子」を見ることは少なくなってしまった。本種を永続的に保護していくためには水域内の水草、水際植物帯の保全が必要になる。

コイ

ほぼ日本全土に分布するが古くから放流が盛んに行われていたため天然分布域の詳細は不明である。

形態はフナに似るが、上顎に2対の口ひげがあることで区別ができる。全長は60cmほどまで達するものが普通であるが、中には1mを越える大物もいる。産卵期は4〜7月頃で、産卵は水草の茂ったごく浅い水域に乗り上げるようにして行われ、卵は水草などに産みつけられる。卵は一回の産卵につき20〜60万粒で成熟までには2,3年かかり、寿命は永く一般的には20年ほどだが、70〜80年生きるものもいる。食性はやや肉食に偏った雑食性でタニシなどの貝類やユスリカ幼虫、イトミミズ、水草、付着藻類などを食べる。とくに貝類が好物で咽頭歯で砕いて食べる。大河川の中・下流域の淀みや流れの緩やかな淵、湖沼などに生息する。フナ類よりも水域内の底層部を好む。

ほぼ日本全土に分布するが古くから放流が盛んに行われていたため天然分布域の詳細は不明である。

形態はフナに似るが、上顎に2対の口ひげがあることで区別ができる。全長は60cmほどまで達するものが普通であるが、中には1mを越える大物もいる。産卵期は4〜7月頃で、産卵は水草の茂ったごく浅い水域に乗り上げるようにして行われ、卵は水草などに産みつけられる。卵は一回の産卵につき20〜60万粒で成熟までには2,3年かかり、寿命は永く一般的には20年ほどだが、70〜80年生きるものもいる。食性はやや肉食に偏った雑食性でタニシなどの貝類やユスリカ幼虫、イトミミズ、水草、付着藻類などを食べる。とくに貝類が好物で咽頭歯で砕いて食べる。大河川の中・下流域の淀みや流れの緩やかな淵、湖沼などに生息する。フナ類よりも水域内の底層部を好む。