最初にお断りしておきますが、ここに記述したことはあくまでも小生が単独で行ったことであり、全国のメンマ業者がすべて同じことをしている訳ではありません。衛生面の完備したきれいな工場で、清潔に生産されているものは安心しておおいに食べていただきたいものであります。全国のメンマ業者に代わりましてお願いいたします。 (参考までに:小生が1年間働いたこの食品会社は現在存在しておりません。) 1年間だけだが、食品工業で働いたことがある。 会社のメインはパン粉製造なのだが、丁度小生が面接に行ったときに水物製造の男がやめていて空白になっていたらしくそっちに配属された。 水物では何をやっているのかというとメインがメンマの製造袋詰め。 その他にわらび、ザーサイ、竹の子それにおろしニンニクなどであった。 初めてのことで何もわからず、良く言えば「いい経験をした」それを悪く言うと「いろんな失敗をした」ということになる。 制服は、白衣の上下に、白のビニールのエプロン(魚市場で見るような長い奴)白帽、それに白い長靴の白ずくめ。 いかにも「清潔でございます」という感じだが、いざ実態は果たして...。

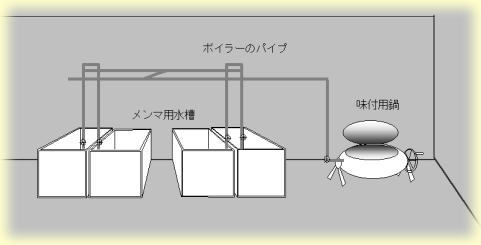

まずは水煮メンマ。 1日目。 メンマは中国産で、乾燥され圧縮された30kgの四角い固まりで輸入される。 丁度「なとりの黄金さきいか」を固くしたようなものだ。長さ3〜4cmくらいまで小さく固められている。 作業場には、畳1枚分の広さの水槽(ステンレスの丈夫な風呂のような形)が4つ並んでいる。 それぞれにボイラーのパイプがつながれてあり、熱い蒸気が噴き出してくる。一回の作業で、2つの水槽に30kgのメンマを1個ずつ入れる。 これがまた重たい。米の袋が10kgですから、3つ一緒に持つことになる。 でも30kgの女と思えばなんとかなるんだよね。 次にそれぞれの水槽に水を入れ、蒸気のバルブを開け、水槽の中を沸騰させる。 時々なかの「さきいか」を、長さ1m半くらいの大きなへらみたいな棒でかき回す。仕事の終わる定刻5時30分頃まで沸騰させ、ボイラーを止めてその日はそのまま帰る。 2日目。 水槽のお湯を抜く。ぬるま湯くらいまでさめて、中のメンマ(さきいか)は6〜7cmくらいまで伸びて(解凍されて)いる。 そして水槽の中に入り、少し柔らかくなったさきいかを長靴で踏んづけるのである。 昔、農村でやっていた麦踏みの要領で踏んづける。メンマを更に柔らかくして、もっと伸びるようにするためである。それほど、堅く圧縮されているということだ。当然だが、体重の重い人のほうが効率が良いのだが。 「あれちょっと待てよ。俺さっきトイレにこの長靴のまま行ったような気がする。なあに、かまうことはないさ。誰も見ちゃいない。」 「わかるもんか。」 「いけないよそんのことは。」 正義の小生と、悪魔の小生が心の中で戦いながら、いろんな疑問があるけど、とりあえず仕事を続ける。 きれいに踏んづけるとだいぶ柔らかくなってくる。 でもまだこれで終わりじゃない。 これにまた水を入れて沸騰させるのである。 そして、その日の夕方までかかって、スーパーに並んでいる大きさになるのである。 この時点で水槽の中のメンマは約300kgに増えるのである。 ほぼ24時間かかって、10倍にまで増える。 その日の帰りに、水槽に少しずつの水を流して帰る。 こうすると翌朝までに水槽の水が、底の方から新しい冷たい水に入れ替わる。 次の日それを袋詰めするのである。 水と一緒に袋に詰めるので、スーパーの店頭でお客さんが買う頃には水を吸ってメンマが少し増える。それを見越して大体1割差し引いた重さを袋詰めする。 社長はいろいろ考えてるのである。 この水煮メンマは一番基本的なものでここで失敗するようでは、この先勤まらない。 さすがの小生もここは無難にこなしたものである。  続いては メンマのアレンジ版「味付けメンマ」 これは結構技術を要します。 2日目の午後、メンマがほぼ出来上がる手前の時点から作業を開始します。 2つの水槽から金網のカゴに10杯ずつ(1カゴに10キロ取るよう訓練する)取ります。 そして、すぐ隣にある大きな調理用なべ(これがまたどでかい。直径1mちょっと。もちろんボイラーがつながっており、ハンドルでまわしてなべを傾ける)に入れていきます。 カゴで20杯、合計200kgを鍋にいれ、これに味をつける訳です。 蒸気で沸騰させつつ、その間にたれを作らなければなりません。 作ると言っても、たれはできているものを使うのですが、これに食塩を1kgいれて良く混ぜるのです。 その他に、ごま油1リットル用意しておきます。 さて、ころあいを見計らっていよいよ味付けの開始です。 メンマがこぼれないように網とへらを上手にあてがって少しずつなべを傾け、熱湯を全部こぼしていきます。熱湯がこぼれだすと蒸気が部屋中に充満して、熱いのなんの園まり。(ギャグ提供:高島秀武) なべのお湯を完全にこぼしてから先ほどのたれを入れます。 そしてボイラーのバルブを開き煮立てながら大きなへらでかき回すのですが、なんたって熱いなべである、相当なれないと危ない。 中身も200キロあるんだもん。 このとき絶対にやっちゃいけないこと、それは焦がしちゃう事。 焦げ臭い味付けメンマは誰も買ってかないし、1回の失敗で相当の損害になる。熱を止めるタイミングがこれまた難しいのである。 たれがメンマに十分しみこんだ時点で最後の仕上げにごま油をなべのの縁に沿ってかける。 これで香りもグーになる訳だす。 バルブを締め、一晩そのままにしてさましておきます。 熱くて手でつかめるもんじゃないんです。 冷ますために、なべの蓋は半開き。熱を逃がすためなんですがよーく考えると、少し不衛生かも。(ゴキちゃんがはいらなきゃいいけど。) 水は豊富にあり、新鮮な食料は鍋にいっぱい、ゴキちゃんが泣いて喜びそうな環境が一晩中ほっぽりっぱなし。 何回か作って慣れてきたと思っていたある日のことです。 その日も元気に味付けメンマを作っていたとき、血相変えて社長がすっとんできましたです。ハイ。 「今、納入先の問屋から電話があってなあ。 お客さんからな、おめんとこの味付けメンマが塩っからくて食えねーよって苦情が舞い込んだとよ。おめーちゃんと作ってんか」と聞かれた次第でありました。 「いやあ。社長に教わった通りに作ってますけど。」 「そうか。おかしいなあ。ほおー今も作ってんのか。どれどれ。」 そう言って、なべのメンマを一口つまんで食べた瞬間、 「かれー!こりゃあ辛くて食えねーよ。ちょっとみりんをもってこいや」 みりんを2リットルくらい入れて味見しました。 「まーだだめだな。もっともってこいや。」 社長は必死になって修正をしてくれました。 次の日、原因を自分でもう一度考えてみました。 とらの巻のメモノートを見ながら。 その結果わかったこと。 社長が最初見本に見せてくれたとき、塩1kgを入れるとき「ひしゃく」に1杯が1kgと教えてくれた。 社長が1kgと言ったのは、軽く入れて1kgの事だったようだ。 試しに自分がいつも入れてるくらいにしてはかりで重さを計ってみたら、なんと1.5kgもありやした。 ありあ。 そうすると今まで1kg入れるところを1.5kg入れてた訳だ。 ずいぶん塩を無駄に使ってしまった(いやそんな問題じゃないんじゃないの?)。 それからは、きちんと計って1kg入れることにした。 こんなことがあったが、注文はその後も順調にはいり、またまた頑張ることになりました。 それまでに何回も出荷していた味付けメンマはどうなったか知らないけれど。ルンルン。 その後は順調に進み、梅雨前の6月初め頃だったと思う某日。 その日も気分良く味付けのメンマを作っていたところ、パートのリーダー役のおばさんが言うには、 「暖かくなってきたので、土曜日の味付けはよしたほうがいいんじゃないかい。いままでもあんまりやんなかったから。」 土曜日に味付けを作ると出来上がったものを日曜日一日置きっ放しになり、腐るという訳だ。 そんなこともっと早く教えてくれー。 いままでは暑くないから土曜も平日も関係なかったけど。 仕方なく社長に聞きにいったら、 「おめーそりゃ危ないなあ。しょうがねー。なべから箱に移して扇風機をずーっと当てて回しておけ。」 小生言われる通りに扇風機をフル回転させて風を当てて帰りました。 翌日曜日は、案の定ポカポカ陽気のいい天気でございました。 それからというもの、土曜日の味付けは絶対やらないことに決めました。 2週間か3週間がたちました。 ある朝専務から「いま問屋から電話があってなあ。味付けメンマが酸っぱいって、お客さんから苦情が来ている」。 なんでだろうかなあ。 皆んな原因がわからず、考えているところへ出社してきた社長いわく 「そりゃあおめー。発酵仕掛かってるんじゃ」。 あちゃー。 あのときのか。 恐ろしーっ。 社長はあきれかえっちゃったのかあんまり怒らなかった。 いやはやメンマは難しいのー。 (次回「メンマとニンニクにうずもれて(後編)」につづく) |