ひょうたん掛 |

|

|

摂社 |

摂社・野見宿祢神社 |

|

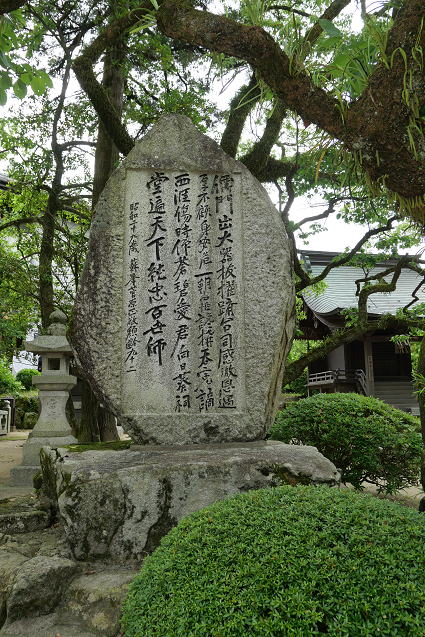

相輪幢 |

末社群 |

|

中島神社 |

社殿 |

天満宮の境内は広大で、本殿の右手には摂社や末社が軒を連ねている。

摂社では野見宿祢神社ほかが末社群とともに建つ。

珍しものでは天台宗ならではの相輪幢が建つ。

日本には八基あり、九州ではこの一基が現存する。

中島社はお菓子の神様をお祀りする珍しい神社。祭神は田道間守神を祀る。

|

御神牛様 |

麒麟像 |

鷽像 |

鹿像 |

|

|

楓社 |

御手洗舎の裏手には天神様ゆかりの動物のブロンズ像が建つ。

麒麟像と鷽像で、嘉永5年(1852)、博多の商人たちが御奉納したもので、県の文化財になっている。

楓社は道真公の正妻・宣来子様をお祀りしている。

明応7年(1498)以前の創建と考えられ、夫婦円満、安産などの神様として信仰されている。

絵馬堂 |

御神牛様3 |

絵馬1 |

絵馬2 |

絵馬3 |

絵馬4 |

大樟 |

御手洗社の前の広場には絵馬堂が建つ。

文化10年(1813)奥村玉蘭の発願によって建てられた。

九州に現存する最大最古の絵馬堂で、さまざまな時代の絵馬が奉納されている。

社務所の横には大樟が残る。

樹齢1500年を越え、国の天然記念物に指定されている。

宝物殿 |

御神牛様 |

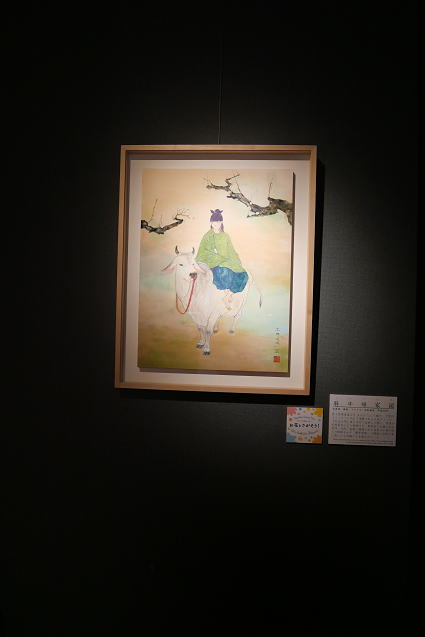

騎牛帰家図 |

板絵菅公像 |

|

五言絶句双福 |

黒川如水肖像画(右)ほか |

鶏亀文懸鏡 |

黒田長政寄進状 |

華瓶 |

太宰府天満宮には宝物館が建つ。

道真公ゆかりの文化財を所蔵、研究、展示している。

約5万点を所蔵している。

銅鑼 |

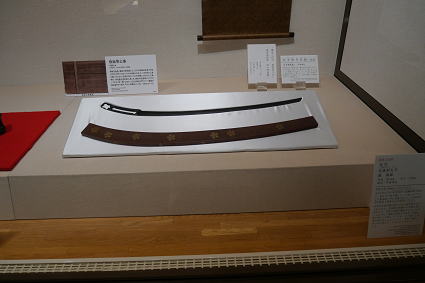

色々威具足 |

藍色威具足 |

短刀 銘 村正 |

七卿都落ちの図 |

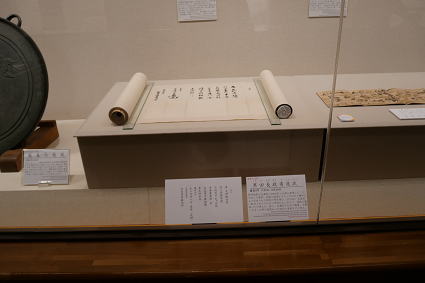

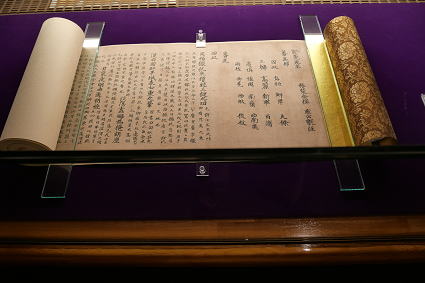

巻物 |

|

|

東帯天神像 |

渡唐天神像 |

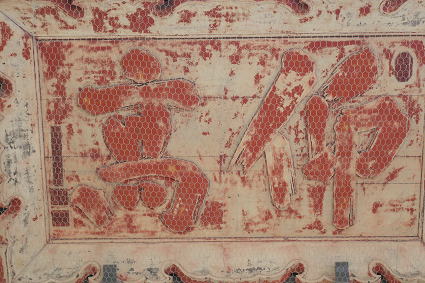

所蔵の中心は菅原道真公ゆかりの品々。

菅公の肖像画や書、書状巻物など並ぶ。

特に菅公の肖像画は色々あり興味が尽きない。

網敷天神像(中央)ほか |

文字絵天神像(中央)ほか |

|

渡唐天神像(中央)ほか |

山水花鳥図屏風 |

|

恩賜の御衣図 |

菅公弓技図 |

|

天神縁起絵巻(元和本) |

弓遊の図 |

このほか武具や甲冑、刀など工芸品が並ぶ。

特に、天満宮と縁があった武将の甲冑は素晴らしい。

時代時代の大名や武将が奉納したもので、逸品ぞろい。

高跳び(猿芸) |

|

棒登り(猿芸) |

|

幅跳び |

|

階段上り(猿芸) |

|

バランス |

|

太宰府天満宮の一角では昨今珍しい大道芸が見れた。

主にはサルによる猿芸(?)。

いつものごとく、猿回しとサルの絶妙の息が合った芸。

最後は本人によるバランス芸・・・

大宰府遊園地 |

|

|

|

|

|

|

|

九州国立博物館(九博)は太宰府天満宮の裏にある山の山頂にある。

大宰府遊園地の手前から九博までは長いオートウォークと虹のトンネルによって結ばれている。

九博は東京、奈良、京都に次ぐ国内4番目の国立博物館。

「大宰府で日本とアジアの交流の歴史を学ぶ」をコンセプトとしている。

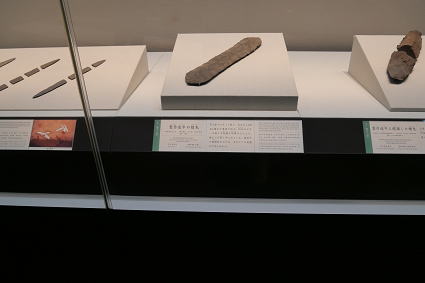

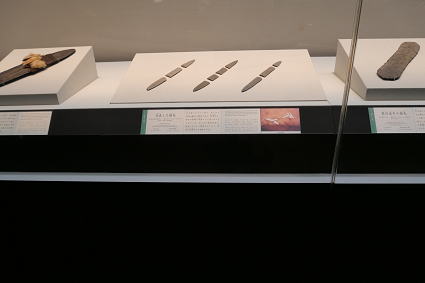

サヌカイト原石(槍先になる) |

破損した槍先 |

製作中の槍先(中央) |

完成した槍先(中央) |

斧型の財貨 |

大型の石斧 |

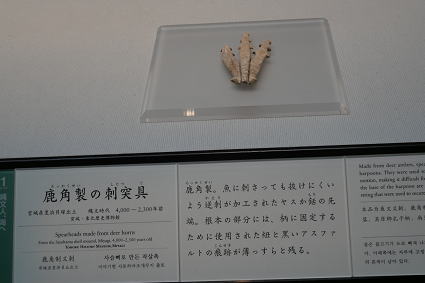

鹿角製の刺突具 |

サメの歯製のアクセサリー |

九州博物館は文化の形成をアジア視点から捉えるという形で、

古くからアジア諸国との交易の要となってきた九州・大宰府ならではの貴重な資料を展示します。

常設展では旧石器時代から徳川後期までの日本文化の形成について展示しているが、

ここでは古代史を中心に紹介する。

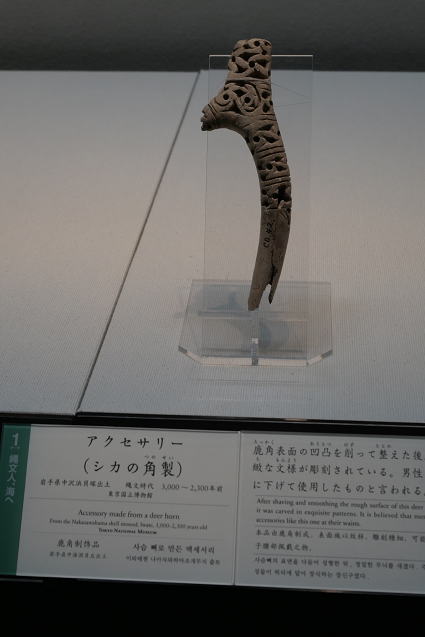

鹿角製アクセサリー |

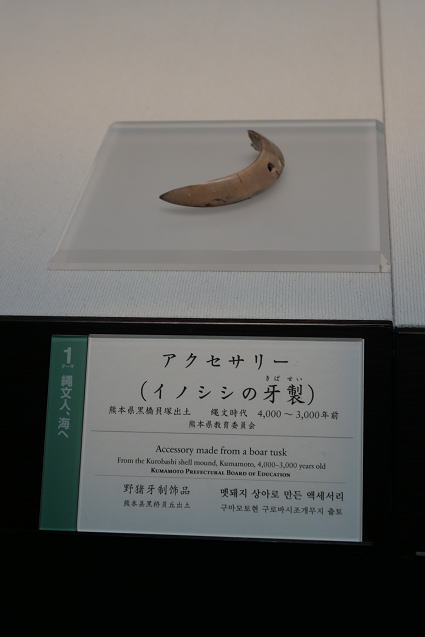

イノシシの牙製アクセサリー |

貝面 |

丸木舟 |

土偶1 |

土偶2 |

土偶断片 |

旧石器時代〜縄文時代(3500万年前〜紀元前4世紀)

氷河期であった旧石器時代、人々は大型動物を狩り、植物を採集して遊動生活をしていた。

縄文時代には気候が温暖化し、森にはたくさんの木の実がなり、小動物が現れ、海は豊な漁場となった。

人々は土器を作り、食物を煮炊きして、定住生活を送るようになった。

深鉢型土器 |

各地の土器 |

弥生時代の農具 |

|

甕棺 |

刺青をした男子埴輪 |

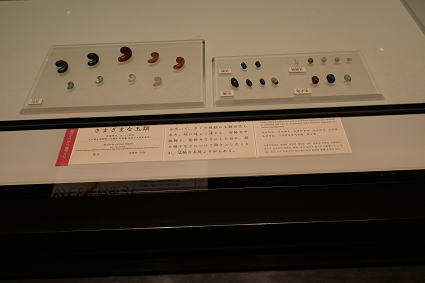

様々な玉類 |

子持勾玉 |

弥生時代から古墳時代(紀元前4世紀〜紀元7世紀)

弥生時代、大陸から米作りや金属器が九州に伝わった。

農作業を共同で行う中、人々をまとめる人が現れ、やがて地域を治める王となった。

金製垂飾付耳飾 |

耳環 |

ガラス玉・石製玉類の装飾品 |

イモガイ製貝輪 |

貝輪の製作工程(再現) |

|

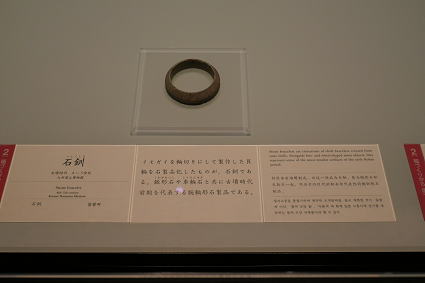

石釧 |

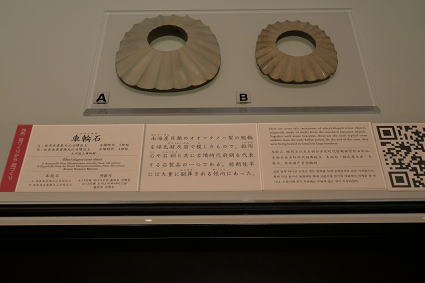

車輪石 |

| 九州国立博物館5 古墳時代 古墳時代には列島の大半を治める大王が現れた。 大陸からは多くの人々が渡来し、乗馬の文化や須恵器の製作の技術を伝えた。 九州では石人や装飾壁画など独自の古墳文化が展開した。 |

|

| 福岡古代史探訪の旅 1福岡市内1 2福岡市立博物館 3宗像大社中津宮(大島) 4.宗像大社辺津宮 5.鎮国寺、奴山古墳群 |

|

| 6.宮地嶽神社 7.香椎宮ほか 8.櫛田神社ほか 9.大宰府天満宮1 10. 太宰府天満宮2 11. |

|

福川タカ子のホームページ |

||

|

福川さんちのホームパージ |

||

|

しらとり保育室のホームページ |

||

| トップページへ | |||

|