盛装男子型埴輪1 |

盛装男子型埴輪2 |

男子型埴輪 |

農夫型埴輪 |

巫女型埴輪1 |

|

巫女型埴輪2 |

女子型埴輪 |

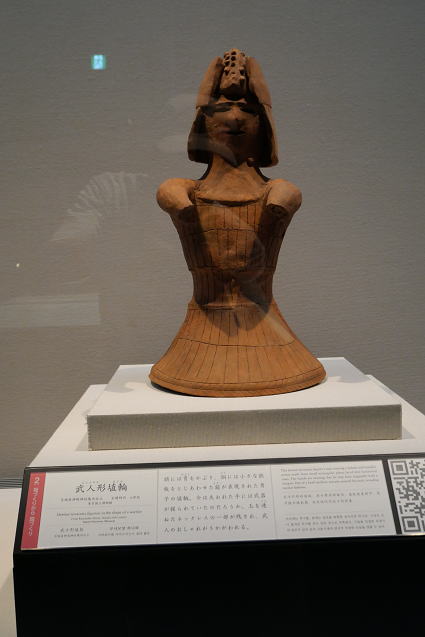

埴輪は今から1700年ほど前に、地域の有力者が葬られた

古墳上に据えられた焼き物です。

もっとも古い埴輪は円筒埴輪で、3世紀中ごろ畿内で生まれた。

その後、家や武具、人や動物などの形をうつした形象埴輪が生まれた。

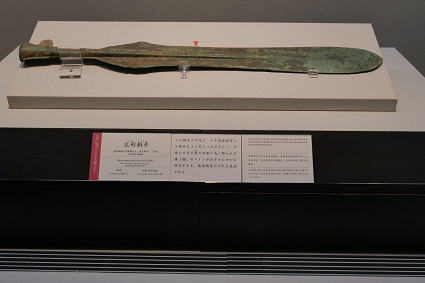

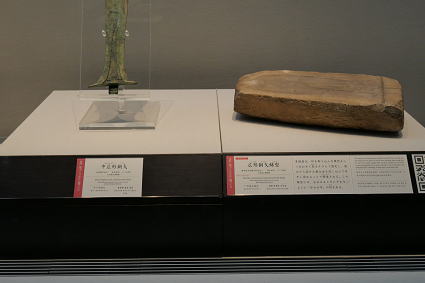

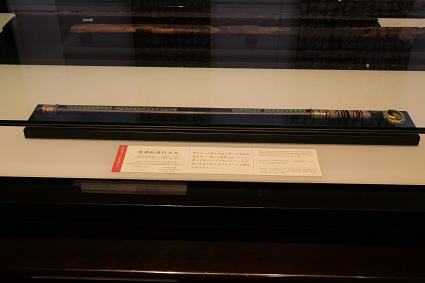

広形銅矛 |

キロ型銅矛鋳型(右) |

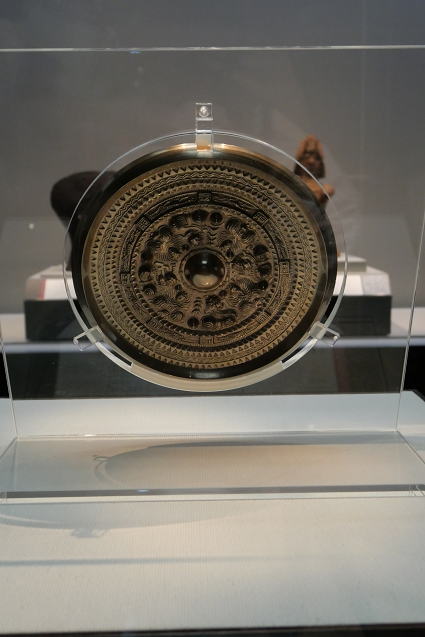

銅鏡(表) |

銅鏡(裏) |

武人型埴輪 |

短甲 |

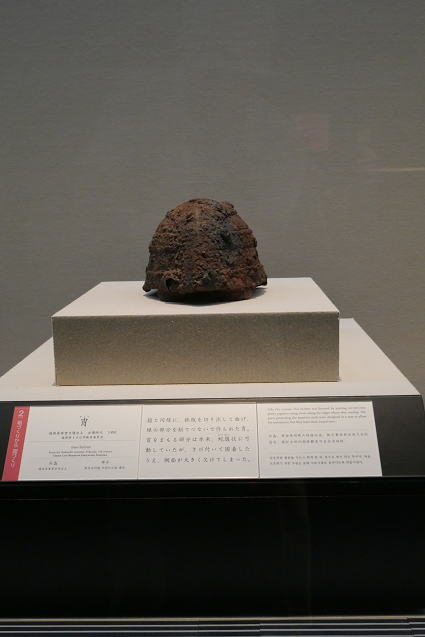

冑 |

このころの古墳には副葬品として多くのもが出土している。

武具類では銅矛や短甲、冑、鉄剣など、

銅鏡をはじめとした祭祀用の品々・・・

大刀 |

金槌 |

|

頭椎大刀1 |

象嵌大刀 |

|

双龍環頭大刀 |

環頭柄頭付大刀 |

|

|

||

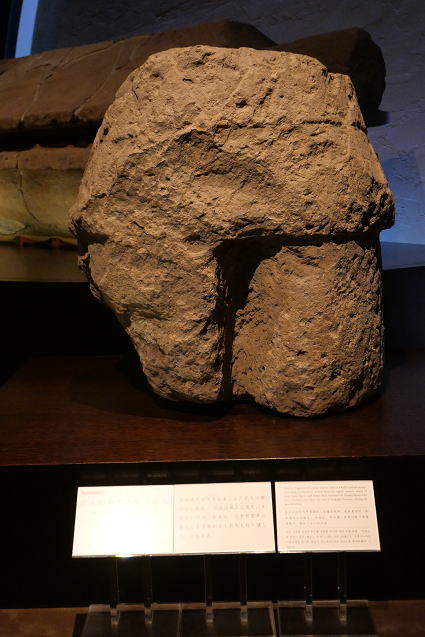

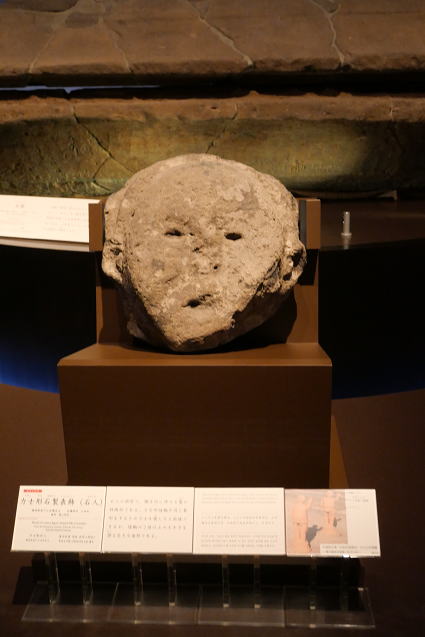

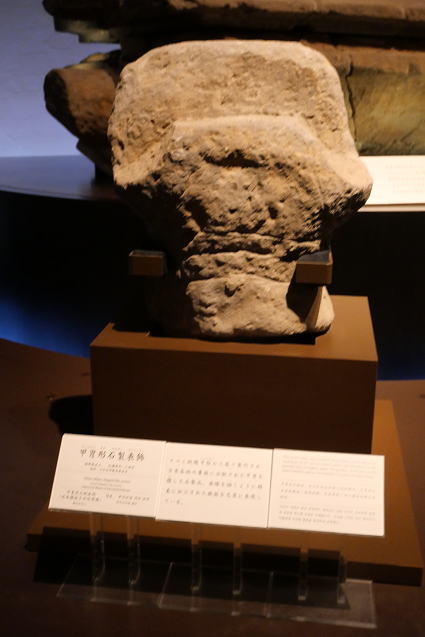

| 石人 |

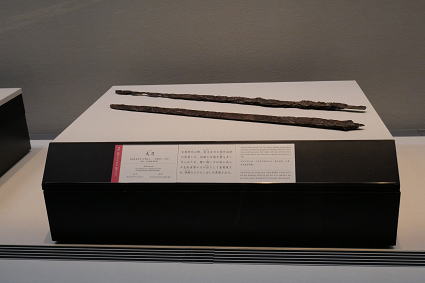

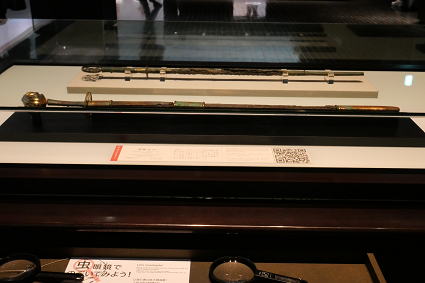

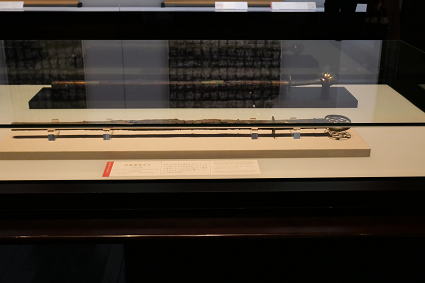

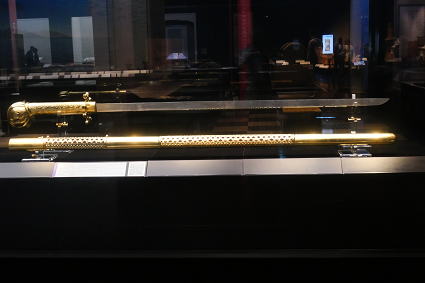

威信材としては刀剣類が多数出土している。

大刀では環頭大刀をはじめ頭椎大刀など種類も豊富である。

そのほかでは鉾、槍、鉄刀などがある。

九州の特徴としては大陸からの影響を受けたものも見られる。(石人)

盛装男子型埴輪ほか |

舟形埴輪ほか |

家型埴輪ほか |

|

|

力士型石製表飾 (石人) |

石棺 |

甲冑型石製表飾 |

武人型石製表飾(石人) |

八区袈裟襷文様銅鐸 |

埴輪は円筒埴輪に始まり、壷型埴輪や朝顔型埴輪など始まった。

やがて身近な器材埴輪、武具などが現れ、

形象埴輪が盛んになると家型埴輪や船型埴輪などが出現した。

九州地方では大陸の影響を受けて石人などの石造物を立てるようになった。

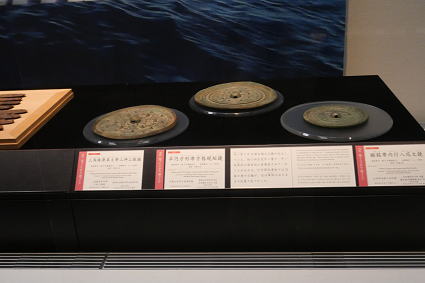

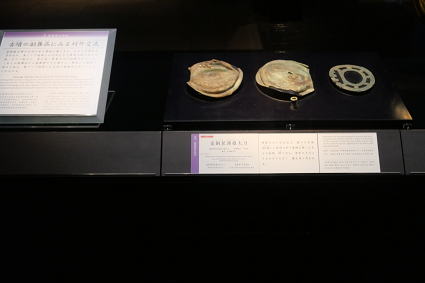

半月方形帯方格規矩鏡 |

鉄剣・鉄槍 |

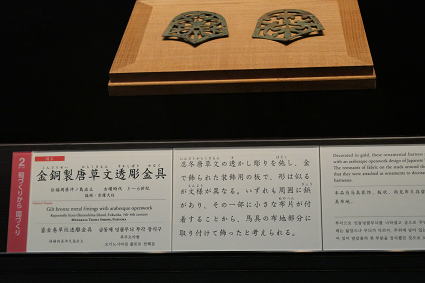

金銅製唐草文透彫金具 |

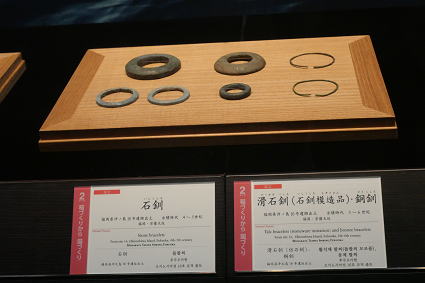

石釧ほか |

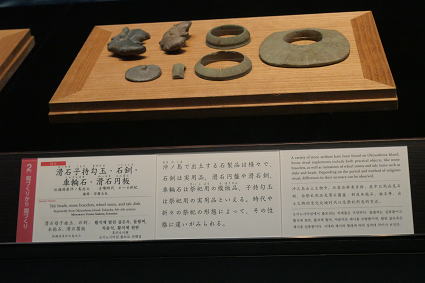

滑石円盤(右)ほか |

|

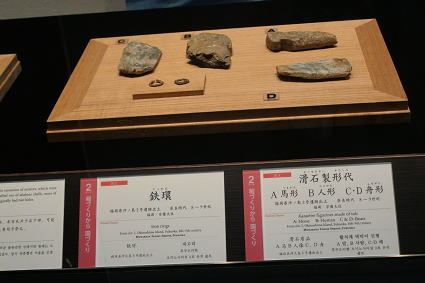

鉄環ほか |

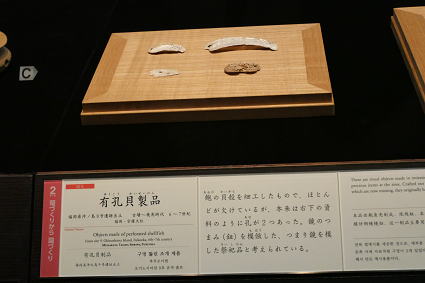

有孔貝製品 |

海の正倉院といわれる沖ノ島からの出土品は

当時の大陸との交流をよく物語っている。

明かに渡来品とみられる物がある。

須恵器有孔土器ほか |

初期須恵器 器台(右)ほか |

陶質土器広口壷〈中央)ほか |

初期須恵器 |

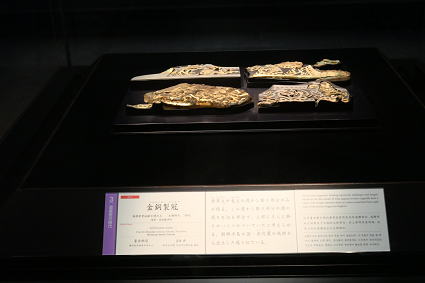

金銅製冠 |

金銅製頭椎太刀 |

太刀部品 |

銅鐸 |

有孔土器は宗像地域特有の土器で「神の器」といわれている。

陶質土器は特徴から朝鮮半島南部の伽耶で作られたもの。

初期須恵器は朝鮮半島でよく見られるもの。

金銅製カンムリは朝鮮半島の高句麗の冠と似ている。などなど

大陸との交流がうかがえる。

火炎土器 |

|

|

石皿,磨石ほか |

ナウマンゾウの化石ほか |

|

氷河期の樹木(トウヒマツ) |

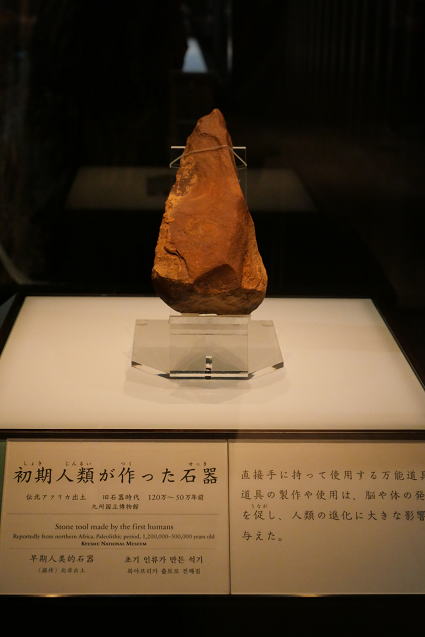

初期人類が作った石器 |

なぜか縄文以前ここに・・・

氷河期の樹木トウヒマツは約9万年間の阿蘇山噴火の際に倒された木。

ナウマンゾウは約1万5000年前まで生存していた化石。

このころの日本の姿はどんなのであったろうか・・・

新羅系軒瓦 |

蓮華文磚 |

瑞花双鳥鏡 |

桐竹鳳凰鏡 |

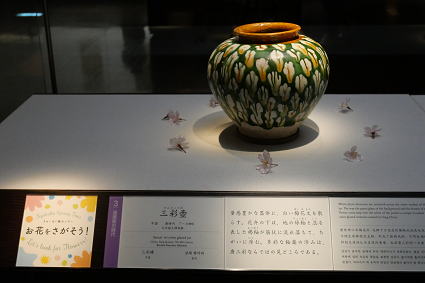

奈良三彩壷 |

三彩壷 |

銅梵鐘(観世音寺) |

多宝千仏石幢 |

奈良・平安時代(7世紀〜12世紀)

奈良時代の日本は唐の都・長安に遣唐使を送り、

仏教を学び、国際色豊かな品々を持ち帰った。

大宰府はアジアとの外交、交易の拠点として栄えた。

金銅孔雀文磐 |

菩薩像1 |

菩薩像2 |

広目天像(東大寺)(模造品) |

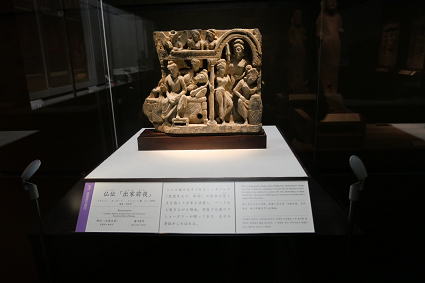

中国唐時代仏像レリーフ1 |

中国唐時代仏像レリーフ2 |

仏陀立像1 |

仏陀立像2 |

菩薩座像 |

釈迦如来坐像 |

平安時代には渡来文化を基盤にして、「仮名」に代表されるような

日本独自の新しい文化が始まった。

仏教でも密教や極楽往生を願う信仰が流行り、

未来に経典を残すために経塚が盛んに造られた。

仏伝「出家前夜」 |

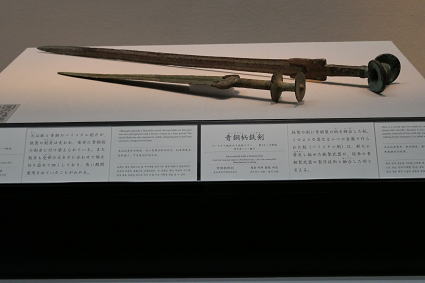

青銅柄鉄剣 |

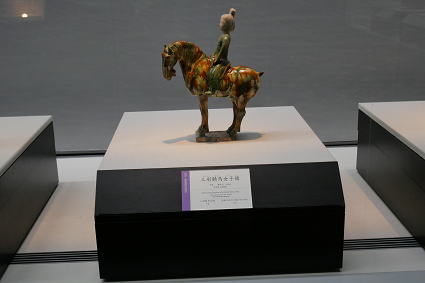

三彩女子騎馬俑 |

多彩釉刻線文鉢ほか |

三彩双龍文水注 |

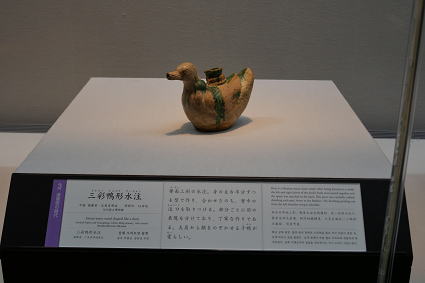

三彩鴨形水注 |

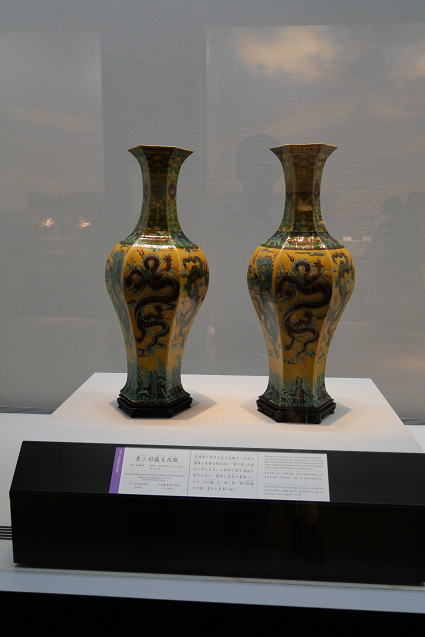

素三彩 龍文花瓶 |

海磯鏡(模造品) |

このころの日本にはアジア各地の工芸品が渡来している。

仏伝「出家前夜」はパキスタンのガンダーラ出土。

青銅柄鉄剣はいかにも洋風で、イランからの渡来。

三彩陶磁器は中国からとその交易の実態がうかがえる。

| 福岡古代史探訪の旅 1福岡市内1 2福岡市立博物館 3宗像大社中津宮(大島) 4.宗像大社辺津宮 5.鎮国寺、奴山古墳群 |

|

| 6.宮地嶽神社 7.香椎宮ほか 8.櫛田神社ほか 9.大宰府天満宮1 10. 太宰府天満宮2 . | |

| 11.九州国立博物館2 12.大宰府4 13. |

|

福川タカ子のホームページ |

||

|

福川さんちのホームパージ |

||

|

しらとり保育室のホームページ |

||

| トップページへ | |||

|