長野県_阿智村の植物(草本)

更新日(2020/10/17) 新着写真 ⇒

9月22日 古代東山道、カラマツコースでタチキランソウ?が花を咲かせていた!

9月19日にヘブンスそのはら/イワナの森で、22日に古代東山道のカラマツコース、ブナコースの3か所でそれぞれ1個体ずつではありますが、アキノギンリョウソウを3個体見つけました。

- 「阿智村の植物 レッドデータブック」に未掲載の植物、絶滅種になっている植物も、 数種類の写真を掲載しております。 (もちろん、阿智村で撮った写真です。)

- ※ 草(草本)は、個体の小さなものが多く目につきにくいので発見できなかったとも考えられるし、調査の回数に問題があったのかも?。私のような素人が "ずく散歩" しているだけで、そう簡単に未掲載種、絶滅種を見つけられるとは思いませんから。

何気に気になる植物

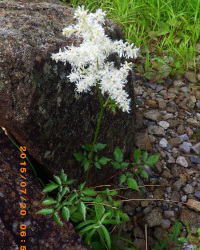

アキノキリンソウとするには、何か腑に落ちない ...かと言って他に当てはまる植物が見当たらない

キク科の植物というのは間違いないが ...貧相なアキノキリンソウなのかな~気になります

2017/10/18 標高1650m(840*240px)

不明植物(草本)

- 一度しか見ていないが園芸種?(蕾だったので特定できなかった)

- 2013/08/29 標高1400m 不明植物(草本)

2013/08/29 標高1400m

2013/08/29 標高1400m

2013/08/29 標高1400m

春の白花3姉妹_バイカオウレン.ヒメイチゲ.ワチガイソウ

★ 気になる植物(草本) ★

- 私の "ずく散歩" のフィールドでは、未掲載の植物、絶滅種 になっている植物以外の草(草本)もかなり厳しい 状況になっている草(草本)が少なくありません。

- 林道の改修工事、登山道のササ刈り等、人為的なことでダメージを受けている草(草本)もあります。知っていれば防げるけれど、 知らないと本当に 絶滅 してしまうよ。

- "ヒトツボクロ" は、この4、5年の間に工事で2回やられたよ。知っていれば簡単に防げること。

"ギンラン" と "ササバギンラン" が混生している場所も間伐でダメージを受けました。

- 工事や間伐をすることが悪いのではなく、悪いのは "知らないこと" ではないでしょうか。

- ※ ラン科の植物で「阿智村の植物 レッドデータブック」に 未掲載の植物、絶滅種 になっている草(草本) から写真の枚数を増やしていきます。("ヤクシマヒメアリドオシラン"、"コイチヨウラン"、"ホソバノキソチドリ"‥)

2020年10月

2020/09/30

カラマツコース、ブナコースのセンブリは共に蕾でした

* センブリ20_1 ブナコース(ルートB.) 標高1100m

2020/09/22

● 2013年10月2日、2015年8月30日以来、秋に咲いているタチキランソウ?の花を見ました。

● 2013年10月2日に見た個体群とぼ同じ標高1400m辺り(古代東山道カラマツコース)です。

● 図鑑等で、秋にも咲くことがあるという記述を見た記憶はないが、植物の中には季節を間違えて花を咲かせる狂い咲きとう現象もあるようです。

● このタチキランソウ?もその類なのでしょうか...それともアキノタチキランソウ?

● 2015年8月30日に見た個体は、葉裏が赤紫でした。今回写真に撮った個体は、葉裏は緑でした(写真には撮っていませんが)

● 全体的な雰囲気は、今回の個体と2013年10月のものはとても似ているが、2015年8月(ヘブンスそのはら展望台)に撮った個体はやや違うような気がします。

● 専門家にご教授をいただきたいものです

2013年10月、2015年8月の写真はこちら ⇒

* 2020/09/22 タチキランソウ? ルートB.(カラマツコース) 1400m

2020/09/19、22

ずく散歩のフィールドではなかなか見ることの出来ないアキノギンリョウソウ(ギンリョウソウモドキ)を3か所で見つけました。

それぞれの場所で僅か1個体ずつ、たったの3個体ですが私にとっては嬉しい発見です。特に今まで見たことのなかった、ヘブンスそのはらの場内で見つけたのは大きな収穫です。1個体でもあるといううことは、今後もっと見つかる可能性があるといううことですから。

実は、何年も前からヘブンスアルプス縦走路で、地面から頭の部分だけでているギンリョウソウモドキらしきものを何度か見たことがあったのですが、完全体を見たのは今回が初めてでした。

* 2020/09/19 アキノギンリョウソウ(ヘブンスそのはら/イワナの森)

キノコを主に写真を撮っていたので正確な場所は記憶にありませんが、アキノギンリョウソウならば(この時期ギンリョウソウが咲くはずがないのでアキノギンリョウソウだと確信していますが)、草刈りさえ免れれば来年まで残る筈なのでこの個体を見るチャンスは必ずあるでしょう。この個体は花が下を向いているので、まだ花が咲いて間もない個体でしょう。

* 2020/09/22 アキノギンリョウソウ ルートB.(カラマツコース) 1200m~1300m

ルートB.(カラマツコース)では今まで2度見ているが、1個体、数個体でした。数個出た場所は、人が歩く場所だったのでその後見ることはなかった(多分、踏みつけ圧でダメになったと想像できる)。1個体のものは山道の横に出たので、種になった後も一冬越して次の年まで見ることが出来た。今回の個体は、以前見つけた場所よりも少し標高の低い場所に出ていた。この個体は、花が終了して種になり始めている

* 2020/09/22 アキノギンリョウソウ ルートH.(ブナコース) 1200m~1300m

ルートH.(ブナコース)では初めて見付けたアキノギンリョウソウ。5年くらい前にルートI.(車道)から少し横に入った場所で20~30個体の群生しているアキノギンリョウソウを見つけたが、その場所では今年は1個体も出ていない。まだ花の状態ですが、もうすぐ種になりそうな個体です。アキノギンリョウソウは種になる前になると、垂れていた花が少しずつ上を向き始めるようです。

2020/09/14

* トキワハゼとムラサキサギゴケを比べてみると

長い間トキワハゼとムラサキサギゴケの明確な違いが判らないままでしたが、2020年9月14日ヘブンスそのはらにアルバイトスタッフとして復帰した日に展望台リフト山頂降り場でトキワハゼを偶々見つけることが出来、長年の疑問が解けました。

- サイズ:トキワハゼはムラサキサギゴケの半分くらい1㎝くらいしかない小さな目立たない花

- 色:トキワハゼは下唇が白色に見える淡い紫

- ムラサキサギゴケは花全体が目立つハッキリとした紫

* 2020/09/14 標高1580m ヘブンスそのはら展望台山頂で見つけたトキワハゼ↓

* 2020/04/28 標高1000m ルートA. ムラサキサギゴケ↓

2020年7月

2020/07/02

* オカトラノオ、ヤマホタルブクロ、アカショウマ 標高1050m

2020年6月

2020/06/25

* 2020/06/25 ジガバチソウ

- ⇒ ジガバチソウ/阿智村 絶滅危惧Ⅱ類(VU) (この場所では1株のみ)

- もう一ヶ所、ジガバチソウを確認している場所(多い時は10株くらい花を見れる)があるのですが、今年は一株も出てきませんでした(休眠しているのか絶えたのか ...)

2020/06/09

標高1250mのコケイラン

- この場所には2株のコケイランがあるのですが、2株共に唇弁に斑紋のないタイプの花を付けます

- 日当たりの良い株の方が、少し早く花を咲かせます

- 2020/06/09 標高1250m コケイラン(唇弁に斑紋がなく白地に薄いピンクのボカシがあるタイプ)

コケイラン2株

コケイラン親株

コケイラン子株

白い唇弁のコケイラン

白い唇弁のコケイラン

白い唇弁のコケイラン

標高1000mの野生ラン3種?

- 花が終了したギンラン/右下

- 今年見つけたラン/ ギンランだと思っていたが葉の様子から見るとササバギンランかな?

(来年以降、花を付ければはっきりするでしょう)/中下 - 同じ場所で、スギの落ち葉の中でイチヨウラン(今年は花を付けなかったようだが) ...

もしイチヨウランなら標高1300m以下で初めて見ることになりますが ...

2020/06/06 ギンラン 2020/06/06 ササバギンラン

2020/06/06 ササバギンラン 2020/06/06 イチヨウラン

2020/06/06 イチヨウラン

2020/06/03

ヤマクワガタ

- 今まで標高1250mの1か所(5/28)でしか確認できていなかったヤマクワガタですが、

1200mで2か所目のヤマクワガタの小群落を見つけました - 2020/05/28 標高1200m ヤマクワガタ(標高が低い分、すでに花が散り始めていた)

ヒトツボクロ

- 予想通り順調にいけば6月半ばには3株が花を咲かせます

- 2020/06/03 標高1150m ヒトツボクロ

2020/06/03 ヒトツボクロ

2020/06/03 ヒトツボクロ

2020/06/03 ヒトツボクロ

ササバギンラン

- 左の写真は、花の写真を撮る前に何者かに花茎を食われてしまったササバギンラン(来年ですね ...)

(次回、体力があったら1550mのササバギンランを見に行きます) - 右の写真は、2018年から観ているが今年も花を付けない株(状態はいいので来年は沢山花を付けるかも?)

- 2020/06/03 標高1150m ササバギンラン 2株

ギンラン

- 2018/05/20 中、右の写真のギンランと同じ株/2018年には5個花を付けた(左)

- 2020/05/28 左のギンランと同じ株(中)

- 2020/06/03 標高1000m ギンラン/今年は2個しか花を付けなかった(右)

2018/05/20 ギンラン

2020/05/28 ギンラン

2020/06/03 ギンラン

※未特定のラン

- 残念ながら今年も花を見ることが出来ないようです/花茎を伸ばす様子がありません

2020年5月

今年の5月は植物の生育が遅い感じがするのですが ...

◆ 遅いというよりは、生育が悪いと言った方が当たっているのかな ◆

2020/05/28

※コフタバラン

- 蕾、花の付いているコフタバラン全部写真を撮ってみました

- 5月25日は3株しか見つけられませんでしたが、5月28日は12株見つかりました

生育状態はいいとは言えませんが、取り敢えず良しとしておきましょう

※未特定のラン

- 2017年に蕾まで成長しましたが、動物に食われて花を見ることが出来ていない野性ラン

- 今まで確認している18種類のランとは別の種だと思いますが、今年こそ花を見たいものです

- 4株出てきたうち2株は一葉なので今年も花を付けない

- 2株は双葉なので期待したいと思います/花茎はまだ確認できていせんが ...

- 2020/05/28 今年は花を付けない株(左下2枚)

- 2020/05/28 双葉なので花が期待できる株(右下2枚)

ジンバイソウ

⇒ ジンバイソウ/阿智村 絶滅危惧Ⅱ類(VU)

- この場所では100株以上の大きな群落を作っている

- 毎年、花茎を伸ばし始めた頃、2/3くらいは草刈りで花茎を刈られてしまうが、

群落の勢いは衰えることがないので全く心配していません - すでに双葉の間から花茎が見えている株もあるが、花を咲かせるのはお盆過ぎになる

- 2020/05/28 ジンバイソウ大群落

ヤマクワガタ

- ヤマクワガタが花を開き始めました

- 2015年に見つけた頃はもう少し平らなところにあったのですが、

徐々に下りの傾斜の方に移ってしまいました - 2020/05/28 標高1250m ヤマクワガタ

2020/05/25

ヒメハギ

- 初めてヒメハギを見た時は、てっきり栽培種が逸出したものか外来種だと思いました

- 在来種としては異質な感じ(エキゾチックというか ...)の花を咲かせます

- 確認できているのはこの場所だけ/ただ、存続していくにはかなりやばい場所なんですけど ...

ササユリ

- この場所のササユリは日陰が影響しているのか、白い花を付けます

- 毎年草刈りの影響を受け、倒木の除去でも被害を受けたことがある

- 同じ場所にあったエビガライチゴ(2018年実を付けた)も刈られていました

- (歩くのに邪魔にならないのに ...ナンセンスですわ)

- 2013年から観ていますが、今頃は花を付ける株が5株くらいあってもおかしくないのにね

- 過去には、5株のササユリの中で2株花を付けた年がありましたが ...

- 2020/05/25 標高1350m ササユリ/今年この3株は花を付けるのか ...?

2020/05/25 ササユリ

2020/05/25 ササユリ

2020/05/25 ササユリ

オオヤマサギソウ

⇒ オオヤマサギソウ「阿智村の植物 レッドデータブック」には記載されていませんが ...

- 現在、2つの場所で5株のオオヤマサギソウを確認しています

- 下の写真のオオヤマサギソウは、見つけてから5年目に花を咲かせました/今年はどうかな...

環境が良くないので弱々しい個体ですが何とか頑張ってほしいものです - 別の場所では大きな株が1株あり、同じ種類とは思えないくらい葉に光沢があって立派です

その立派な株は、人工物に遮られ全く日が当たらない場所にあります

紫外線を吸収し光合成が出来れば、直射日光は必要ないということか ... - 2020/05/25 標高1400m オオヤマサギソウ(角度を変えて写真を撮ってみました)

2020/05/25 オオヤマサギソウ

2020/05/25 オオヤマサギソウ

2020/05/25 オオヤマサギソウ

ササバギンラン

⇒ ササバギンラン/阿智村 準絶滅危惧(NT)

- 2020/05/25 5月21日に見た時よりも成長はしているが蕾はまだ見えない

- この1株のササバギンランの近くにササバギンラン、ギンラン、シュンランが生える場所がある

- 平らな場所なら確認しやすいのだが、かなりの傾斜で見に行くのも危ない

- 遠くから見て3株くらいのササバギンランを確認したので次回は見に行くつもりです

- 今年もまだ花を付けないのだろうか/三つの角度から ...詳細は2020/05/21 ⇒

2020/05/25 ササバギンラン

2020/05/25 ササバギンラン

2020/05/25 ササバギンラン

コケイラン

⇒ コケイラン/ 長野県 絶滅危惧Ⅱ類(VU)/ 阿智村 準絶滅危惧(NT)

- 前回見落としていた1株だけのコケイランが花を咲かせ始めていました

- 2018年にも確認していたコケイランで注意して観ていたつもりですが、景色に同化してしまうので見落としたようです(左下)

- 2020/05/25 標高1270m コケイラン

ジガバチソウ

⇒ ジガバチソウ/阿智村 絶滅危惧Ⅱ類(VU)

- 2か所で確認しているが、最初に見つけたAのジガバチソウはまだ出ていませんでした

- 2020/05/25 標高1150m ジガバチソウB/左横のコハウチワカエデの稚木が気になります

クモキリソウ

- 20株くらいの群生/ここのクモキリソウは毎年早いね/1000m~1600m、彼方此方で見られます

- 2020/05/25 標高1250m クモキリソウ/ジガバチソウに比べると凄く繁栄しています

ヒトツボクロ

- 山道修繕の土砂に埋もれてかなりダメージを受けたが今年も花を付けそうだ

- 2020/05/25 ヒトツボクロ/順調にいけば3株は花を付けそうです

2020/05/25 ヒトツボクロ

2020/05/25 ヒトツボクロ

2020/05/25 ヒトツボクロ

ホウチャクソウ

- ここ以外ではホウチャクソウを確認していません/薄暗い場所でひっそりと生きている感じ ...

- 小木が刈られた後の捏ねた木が一部覆いかぶさり個体数が減ってしまった/仕方ないんだよね

- 2020/05/25 標高1000m ホウチャクソウ

2020/05/21

※コフタバラン

⇒ 「阿智村の植物 レッドデータブック」には村内に1921年の標本が残されているが、その後は採集されていない/と記述されているのですが ...

- 2014年から二つのエリアでそれぞれ10数株のコフタバランを確認している

- 大体の生育場所を知っていればポツンポツンと一株だけの株も見つかります

- その年花を付けない株もよく見ます

- コフタバランは植物体が小さい上に、花がまた小さいので悪しからず

- 2020/05/21 コフタバラン(ポツンと1株だけのコフタバランが開花中でした)

- 上の写真のコフタバランから3分ぐらい離れたところに数株まとまっている場所

- 今年は今のところ2株しか蕾を付けている株が見られません(左下、中下)

- 今年は花を付けないコフタバラン(右下)

2020/05/21 コフタバラン

2020/05/21 コフタバラン

2020/05/21 コフタバラン

シュンランA

⇒ シュンラン/阿智村 準絶滅危惧(NT)

- 阿智村では準絶滅危惧(NT)ですが、私が見ている場所では存続を危惧しています

- 2か所でしか確認できていないが、シュンランBは今年は花を付けません

- 代わりに去年花を付けなかったシュンランAが花を付けました

- 2020/05/21 今年は8個の花を咲かせたシュンランA

2020/05/21 シュンランA

2020/05/21 シュンランA

2020/05/21 シュンランA

ギンラン

⇒ ギンラン/長野県 準絶滅危惧(NT)/阿智村 絶滅危惧(ⅠA)

- 2013年から5か所で6~7株くらい確認していますが

- 3か所のギンランは、山道の修繕後の土砂に埋もれたり、

間伐した後の捏ねた木や枝の下になり復活するのは厳しい状態です

- 下の写真は2018年に最後に見つけた1株のギンランです(良い環境ではありませんが)

- 2020/05/21 今年は花を付けないかもしれませんが ...(左下)

(今年も確認できたことで良しとします) - 2018/05/15 左下の写真のギンランと同じ株ですが、(右下)

2018年は5月15日には花が見えている

ササバギンラン

⇒ ササバギンラン/阿智村 準絶滅危惧(NT)

- ギンランと比べると植物体がしっかりしている感じ/ギンランは弱々しい感じ

- ギンランと同じく2013年から何か所で確認している

- 何年も見ていない株もあるが、6~7株出る場所もあるのでギンランほど存続は心配していない

- 2020/05/21 写真は2018年に最後に見つけた1株のササバギンラン(左下)

今年も確認できましたが、花を付けてくれるでしょうか? - 2018/05/16 左下の写真のササバギンランと同じ株ですが、(右下)

(2018年は花を付けませんでした)

イチヨウラン

⇒ イチヨウラン/長野県 準絶滅危惧(NT)

- イチヨウラン属はラン科としては日本で唯一の特産属だそうです

- 4か所で100株くらいは確認しているので阿智村では安泰かな

- 2020/05/21 今年は9株花を咲かせた(この場所でも少しずつ増えています)

2020/05/21 イチヨウラン

2020/05/21 イチヨウラン

2020/05/21 イチヨウラン

ギンリョウソウ

- 特に珍しいわけでもないギンリョウソウですが、今年の初物なので ...

- 2020/05/21 ギンリョウソウ(標高1400m辺りで咲き始めていた)

2020/05/21 ギンリョウソウ

2020/05/21 ギンリョウソウ

2020/05/21 ギンリョウソウ

ヤマトユキザサ

- まだ蕾なのでハッキリしませんが、多分ヤマトユキザサでしょう

- 2020/05/21 ヤマトユキザサ(私の記憶ではこの場所にはユキザサはなかったと思います)

2020年4月

2020/04/15

コチャルメルソウ

2020/04/15 標高1200m

アカネスミレ

2020/04/09 標高1000m アカネスミレ

フデリンドウ

今年は、早くもフデリンドウとご対面(一株だけですが、例年より10日は早いかな~)

2020/04/09 標高1050m フデリンドウ

2020/04/09 フデリンドウ

2020/04/09 フデリンドウ

2020/04/09 フデリンドウ

シュンラン A

下の写真は2016年に私が初めて見つけたシュンラン

2019年は花を付けませんでしたが、今年は蕾が一つ確認できました(右下)

2020/04/09 標高1000m シュンラン

キランソウとタチキランソウの区別

キランソウとタチキランソウの区別については、今年のタチキランソウの写真を撮った時に解り易く説明するつもりです

キランソウ

- 写真のキランソウは小さなコロニーですが、近くに大きなコロニーも幾つか見つかりました

- 2020/04/09 標高1000m キランソウ

2020/04/09 キランソウ

2020/04/09 キランソウ

2020/04/09 キランソウ

ノジスミレ

- 2018年にこの場所で見つけたスミレです/分類するのに少し苦労しましたが

- 葉に毛があること/スミレよりも花期が早いこと/何となくの雰囲気/でノジスミレとしました

- 2020/04/09 標高850m ノジスミレ

2020/04/09 ノジスミレ

2020/04/09 ノジスミレ

2020/04/09 ノジスミレ

フキの雄株と雌株 (4枚の写真で区別できるでしょうか)

● フキの雄株と雌株の違いが判っても別に ...と言い出したら 自然科学は進んでいかないでしょ~

● フキを見ていると圧倒的に雄株が多いと感じるのは気のせいでしょうか ...(雌株の5倍くらい)

2020/04/09 標高1050m フキ雄株 咲き始め(↓) 2020/04/09 標高1100m フキ雌株 咲き始め(↓)

2020/04/03 標高1150m フキ雄株(↓) 2020/04/03 標高1050m フキ雌株(↓)

日付が前後するのは、同じ株ではないからです_ご了承ください

2020/04/03

シュンラン B

このシュンランは私が2番目に確認した株です(未だに周りのスゲの葉との違いが判りません)

今年花を付けるかどうかは分かりませんが常緑の葉がありますので生きています。

(ただ周りの環境が ...厳し~ね~)

2020/04/03 標高800m シュンラン

エイザンスミレ

● この場所は、植物(草本、木本)、チョウを観る重要 point の一つです

エイザンスミレ以外にアカネスミレ、タチツボスミレの写真も撮りましたが、今後も写真を撮る機会がある筈ですので後日紹介します

2020/04/03 標高1000m エイザンスミレ

2020/04/03 エイザンスミレ

2020/04/03 エイザンスミレ

2020/04/03 エイザンスミレ

トウカイタンポポ

● 以外にも外来種のタンポポが咲いていない中トウカイタンポポが一株だけ花を付けていました

外来種のタンポポが沢山咲く中、毎年2~3株しかトウカイタンポポを見ていないので存続を心配しているのですが、また今年も花を確認でき一安心です

2020/04/03 標高1000m トウカイタンポポ

2020/04/03 トウカイタンポポ

2020/04/03 トウカイタンポポ

2020/04/03 トウカイタンポポ

ヤクシマヒメアリドオシラン

3月21日はまだ雪の中でしたが、雪が解け確認できました。何とか常緑の葉を見ることは出来ましたが危機的状況にある事は間違いありません

元々のコロニー(10数株花を付けていた)にまで戻れるのか、それとも回復せず消えてゆくのか見守りたいと思っています

右下の写真の個体は今年花を付けてくれるかも?(淡い期待ですが)

2020/04/03 標高1350m ヤクシマヒメアリドオシラン(環境省 準絶滅危惧NT)

04/03 ヤクシマヒメアリドオシラン

04/03 ヤクシマヒメアリドオシラン

04/03 ヤクシマヒメアリドオシラン

イチヨウラン

長野県 阿智村では絶滅危惧種ではありませんが今後どうなっていくのかは ...

下の写真のコロニーは少しづつ株を増やし、今年は10株くらい花を付けそうです

2020/04/03 標高1400m イチヨウラン(日本固有種/長野県の準絶滅危惧NT)

2020/04/03 イチヨウラン

2020/04/03 イチヨウラン

2020/04/03 イチヨウラン

イワネコノメソウ

この河原のイワネコノメの群落はいつも早く開花するがキレイな個体を見たことがない

日陰の良い環境を選択できない自然の理由があるのだろう

2020/04/03 標高1200m イワネコノメソウ

2020/04/03 イワネコノメソウ

2020/04/03 イワネコノメソウ

2020/04/03 イワネコノメソウ

ニッコウネコノメソウ

2020/04/03 標高1200m ニッコウネコノメソウ

2020/04/03 ニッコウネコノメソウ

2020/04/03 ニッコウネコノメソウ

2020/04/03 ニッコウネコノメソウ

コガネネコノメソウ

イワネコノメ、ニッコウネコノメが日焼けする個体が多い中、同じ河原なのにコガネネコノメは日焼けせずキレイな個体ばかリなのは何故?

● 日光に強いのか、競争に勝って日陰の多い場所を占有しているのか ...

3種の中で分布域が一番広いのがイワネコノメ(1350mまで確認)ニッコウネコノメ、コガネネコノメを1300m以上で見たことはない 同じネコノメソウの仲間内でも色々あるのでしょうね~

2020/04/03 標高1200m コガネネコノメ

ヤマネコノメソウ

- 名前はヤマネコノメソウだが、標高1100m以上になると殆ど見ない

- 水辺から少し離れたところを好む傾向(他のネコノメソウに水辺を締め出されているのかも)

- 2020/04/03 標高1000m ヤマネコノメソウ

2020/04/03 ヤマネコノメソウ

2020/04/03 ヤマネコノメソウ

2020/04/03 ヤマネコノメソウ

2020年3月

2020/03/21

- 2020年3月20日 ヤクシマヒメアリドオシラン、イチヨウラン、ヒトツボクロなどの様子を見に5か月ぶりに山に入りました。

- ヤクシマヒメアリドオシラン、イチヨウランは雪の中で確認できませんでしたが、ヤクシマヒメアリドウシランと共に存続を心配していたヒトツボクロは常緑の葉の横から花茎を伸ばしている株を1つ見つけてました。今年何株花を付けるかな(3株くらい?)(左下)

- 去年花を付けなかったシュンラン、今年は5~6個は花を付けてくれるでしょうか(右下)

2020.03.21 ヒトツボクロ

2020.03.21 ミヤマウズラ

2020.03.21 シュンラン

2020.03.21 フキ

2020.03.21 去年のオヤマボクチ 2020.03.21 トクサ(シダ類)

2020.03.21 トクサ(シダ類)

ドクダミ科

ドクダミ(日本3大民間薬の一つ)

- 街中でも見ることのできる植物ですが、標高1400m以上で見ることは稀かな

- 写真のドクダミは周りの植物と密に混成することで根元の湿度を保ち、とても元気です

- 共存、競争することで吃驚するくらい大きく育ちます

2018/07/27 標高1450m ドクダミ

ウマノスズクサ科

温暖化が進むであろう将来

- ウスバサイシン、アマギカンアオイが増えるとギフチョウが来るかもね...

ウスバサイシン

- 植栽したものか野生のものか私には分かりません

- 2017/05/18 標高1370m ウスバサイシン(左下、中下)

- 2015/05/06 標高1370m ウスバサイシン(右下)

コラム:アマギカンアオイ が何故、南信州に?

アマギカンアオイ

- 図鑑等によると伊豆半島~山梨県南部にしか分布していないはずなのに?

- 植栽はしていないはずですが...

- 近似種のタマノカンアオイも長野県に分布していないはずなのに?

- 少しづつですが増えています/増えてはいけない方向に増えているので危惧していますが ...

- ※ 何も知らずに人の手を入れたがるので注意‼

センリョウ科

フタリシズカ

- 標高1000m~1300mで普通に見ることが出来ます(群生している場所もある)

- 2017/06/14 標高1100m フタリシズカ

サトイモ科

カラスビシャク

2018/05/06 標高1000m カラスビシャク(日当たりの良い場所を好むようです)

ユモトマムシグサ

- 標高1500mから上で見られる(この場所は谷筋で冷涼な為例外)、小葉五枚が特徴

- 2018/05/20 標高1350m ユモトマムシグサ

コウライテンナンショウ

- 耳の大きさ、全体的な雰囲気など曖昧な判断であるが、コウライテンナンショウとしました

- 2018/05/20 標高1350m コウライテンナンショウ

ホソバテンナンショウ

- コウライテンナンショウとの区別がイマイチよく解らない

- ヤマザトマムシグサと同じくよく見るテンナンショウ

- 2018/04/30 標高800m ホソバテンナンショウ

2018/04/30 ホソバテンナンショウ

2018/04/30 ホソバテンナンショウ

2018/04/30 ホソバテンナンショウ

ヤマザトマムシグサ

- 標高800m~1400m位まで見ることができる/他の草が生える中で存在感を示している

- 私が知っているテンナンショウの中では一番ガタイがいい

- 2018/05/20 標高1000m ヤマザトマムシグサ

2018/05/20 ヤマザトマムシグサ

2018/05/20 ヤマザトマムシグサ

2018/05/20 ヤマザトマムシグサ

- 里では満開のヤマザトマムシグサもこの標高ではまだ成長途中/

- とても肥沃な場所で沢山のシロバナエンレイソウの花が終わった後10数株のヤマザトマムシグサが一斉に登場

- (鳥が飛び立つときのようにも見えます/植物は静だが私には動に見える)

- この場所は草刈厳禁!(私は1度手を出したことがありますが二度と手を出さないし、出させません) 自然を感じるにはSS級の空間ですに ↓

2018/05/20 標高1360m ヤマザトマムシグサ

スルガテンナンショウ

- 長野県阿智村では、珍しい植物ではないようですが、

- ずく散歩のフィールドではこの場所でしか見ていないテンナンショウです

- 2018/04/30 標高800m スルガテンナンショウ

○○テンナンショウ

○○テンナンショウ

- ホソバノテンナンショウにしては耳が小さいが、まだ若い個体だから耳が小さいのか?

- (それともコウライテンナンショウ?)

- 2018/04/20 標高800m

○○テンナンショウ

- 上の個体と形態は似ているが、ただ色がムラサキといううだけの違いなのか

- それともヤマザトマムシグサの若い個体なのか?

- 2018/05/06(05/13/15にも写真あり) 標高800m(上の個体と同じエリア)

○○テンナンショウ

- 耳が巻き込むようなタイプ

- ホソバテンナンショウorコウライテンナンショウor○○テンナンショウ

- 2018/05/20 標高1350m

○○テンナンショウ

- 上の個体と同じように耳が巻き込む、上の個体と違うのは、付属体が棍棒状で垂れている

- ホソバテンナンショウorコウライテンナンショウor○○テンナンショウ

- 2018/05/20 標高1100m

○○テンナンショウ

- 上の個体と同じ場所の別個体、耳は巻き込んでいない

- ホソバテンナンショウorコウライテンナンショウor○○テンナンショウ

- 2018/05/20 標高1100m

ノギラン科

ノギラン

- 富士見台高原周辺、標高1600m以上でよく見る植物

- 蕾を付けた花茎を伸ばし始めて開花するまでの期間ががとても長い

2013/06/04 ノギラン

2013/06/22 ノギラン

2013/08/18 ノギラン

ヤマノイモ科

オニドコロ

2013/08/02 標高1100m オニドコロ

2018/08/17 標高1150m オニドコロ

2018/08/17 オニドコロ

2018/08/17 オニドコロ

2018/08/17 オニドコロ

シオデ科

シオデorタチシオデ

葉のアップの写真を撮りましたが ...?

2014/07/31 標高1000m ↓ シオデorタチシオデ

・葉のアップの写真を撮っていないのでシオデとタチシオデの区別がつきません

・惜しまず各パーツの写真を撮ること(教訓です)

・2017/06/27 標高1000m ↓ シオデorタチシオデ(405*200px)

シオデ

・6月27日の教訓から葉のアップの写真を撮ってみた

・2017/07/15 標高1150m シオデ (400/260/140*160px)

・2017/07/26 標高1000m シオデ (400⋆180/200*200px)

※シオデとタチシオデは葉で判別するしかないのでしょうか?(何となくの違いは感じるのだが ...)

タチシオデ

フラッシュを焚いてしまったので嘘っぽい写真になってしまいました(葉も花も何か違うのだが ...)

2015/05/29 標高1100m タチシオデ (360/240*180/200*200px)

シュロソウ科

シロバナエンレイソウ

2018/04/26 標高1050m シロバナエンレイソウ

● ツクバネソウ

● ツクバネソウは教科書通りの個体とは異なる個体を見ることが珍しくない

● 雌蕊の柱頭が4裂(標準)でない個体/ ● 葉が4枚(標準)でない個体など

- 2012/06/16 標高1350m 雌蕊の柱頭が3裂の個体(左端)

- 2012/06/23 標高1350m 雌蕊の柱頭が4裂の個体(左から2番目/標準個体)

- 2012/06/22 標高1350m 雌蕊の柱頭が5裂の個体(右から2番目)

- 2012/09/05 標高1350m ツクバネソウの実(右端)

2015年6月13日 標高1350m 下の3枚のツクバネソウの写真は同じエリアで撮ったものです

- A.は普通の4枚葉の個体

- B.は5枚葉の個体/別の場所でもたまに見かけます

- C.は6枚葉の個体/6枚葉はこの個体しか見たことはありません/また見たいものです

2015.06.13 A.ツクバネソウ

2015.06.13 B.ツクバネソウ

2015.06.13 C.ツクバネソウ

2018/06/19 標高1500m 5枚葉のツクバネソウ/2株

● 全部 "5" のツクバネソウ(中下、右下)

2018/06/19 ツクバネソウ

2018/06/19 ツクバネソウ

2018/06/19 ツクバネソウ

バイケイソウ

ここでは、十数株が群生していました。

別の場所で花の写真を撮っていますが、長野県阿智村で撮ったものではないので掲載しません。

2014/04/11 標高1600m バイケイソウ

ショウジョウバカマ

春先に花を付ける植物は、開花した後に花茎を伸ばしていくものが多いと感じるのだが ...

その代表格がショウジョウバカマだと思っている

2013/05/13 標高1550m 新しい葉もまだ伸びておらず、花茎も見えていないショウジョウバカマ(左下)

- 2017/05/03 標高1600m ショウジョウバカマ(左下)

- 2017/05/12 標高1600m ショウジョウバカマ(中下)

- 2017/05/12 標高1600m ショウジョウバカマ(右下)、真っ赤に近い花を付ける個体もある

2017/05/03 ショウジョウバカマ

2017/05/12 ショウジョウバカマ

2017/05/12 ショウジョウバカマ

ユリ科

ツバメオモト

ツバメオモト(長野県阿智村では絶滅とされていますが微妙な場所で生きています)

このツバメオモトは私が確認して3年くらい花を付けませんでしたが、やっと2018年に蕾を付け花を咲かせることになる(多年草は花を付けるまで時間のかかるものが結構あるようです)

このエリアでは他に10株くらいのツバメオモトを確認している(ササ刈りが影響を及ぼします)

2018/05/15 標高1600m ツバメオモト

同じ日(2018/05/15)に写真を撮った別株をいくつか紹介します(今年花を付けない株もあります)

2015/05/15 ツバメオモト

2015/05/15 ツバメオモト

2015/05/15 ツバメオモト

タケシマラン

初めてタケシマランを見つけた時はそれなりに感動しましたが、1500mから上に行くと普通に見る植物なので最近は少し飽きてきたかもしれない

2018/05/15 標高1600m タケシマラン

ササユリ

2018/07/01 標高1600m ササユリ

2018/07/01 ササユリ

2018/07/01 ササユリ

2018/07/09 ササユリ

コオニユリ

2018/07/30 標高1360m コオニユリ

18/07/30 コオニユリ

18/07/30 コオニユリ

18/07/30 コオニユリ

オニユリ

2013/09/12 標高1650m オニユリ

2013/09/12 オニユリ

2013/09/12 オニユリ

2013/09/12 オニユリ

ウバユリ

- 大小様々な植物が重なり合って肥沃な土壌を作り出している環境

- 草刈りなど、人が手を出したくなる景観だが植生をよく吟味する必要がある

- 2017/08/17 標高1350m ウバユリ

ヤマジノホトトギス

- 標高1000~1300mくらいでよく見るホトトギスの仲間

- ※ルリタテハの食草です

- 2015/08/03 標高1300m ヤマジノホトトギス

タマガワホトトギス

- 標高1400m以上にならないと殆ど見ない/水辺(湿った土壌)を好む

- 2013/07/21 標高1350m タマガワホトトギス

2013/07/21 タマガワホトトギス

2013/07/21 タマガワホトトギス

2013/07/21 タマガワホトトギス

イヌサフラン科

チゴユリ

私が知っている中では一番大きいチゴユリの群生地

2014/05/25 標高1500m

ホウチャクソウ

ホウチャクソウは日陰を好む植物のようです

2017/05/21 標高1000m ホウチャクソウ

ラン科

コケイラン

コケイラン 長野県絶滅危惧2類(VU) 阿智村準絶滅危惧(NT)

- ずく散歩のフィールドでは900m~1300mで10数株くらい確認しています

- 2020年、3か所で5株増えましたが出ない場所もありました

- この頃のコケイランがイネ科の植物に見えるのは私だけでしょうか(2016/05/14 標高1350m)

やっとコケイランの葉(右下)を見ることができました(2017/05/31 標高1200m)

2016/05/14 コケイラン

2016/05/14 コケイラン

2017/05/31 コケイラン

- 2018/05/20 標高1050m コケイラン(左端)

- 2018/05/20 標高1200m コケイラン(左から2枚目)

- 2018/05/20 標高1250m コケイラン(右2枚)

シュンラン

ずく散歩のフィールドでは2か所でしかシュンランを見ていません

- 2017/05/02 標高800m シュンランB(左下 2017年に見つけたシュンラン)

- 2017/05/21 標高1100m シュンランA(右下 2016年に見つけたシュンラン)

- 2017/04/24 シュンランB(左下2枚)

- 2017/05/07 シュンランA(右から2枚目)

- 2017/05/21 シュンランA(右端)

イチヨウラン

イチヨウラン 長野県 準絶滅危惧(NT)

私が初めてイチヨウランを見つけたのは2013年、下の写真のコロニーです。(4株くらいが花を付けた)

2014年に6株花を付け、4年後の2018年には21株の花を確認。順調に増えています。(針葉樹の根元で周りに苔があり条件が良いコロニー)

2014/05/16 6株のイチヨウランの花を確認(1300m) ⇒⇒⇒⇒ 2018/04/28 21株の花を確認(同所)

2015/05/05 標高1350m イチヨウラン

ジガバチソウ

- 下の3枚の写真は花茎を伸ばし始めたジガバチソウです

- この場所は土が流れやすくジガバチソウにとって良い環境ではありません。右のジガバチソウは苔の中で大丈夫ですが、左と中の写真のジガバチソウは地面から殆ど出ています。(とても危険な状況ですが、自然の事象なので手を出すことは厳禁!と私は思います)

2017/05/27 ジガバチソウ ↓

← 2017/05/27 ジガバチソウ

2017/05/27 ジガバチソウ

2017/06/14 ジガバチソウ ⇒

2017/06/27 ジガバチソウ ⇒

2017/07/02 ジガバチソウ

2017/07/15 ジガバチソウ ⇒

2017/07/19 ジガバチソウ ⇒

2017/07/19 ジガバチソウ

2015/07/07 標高1300m ジガバチソウの花

2015/07/07 ジガバチソウ

2015/07/07 ジガバチソウ

2015/07/07 ジガバチソウ

クモキリソウ

- ネジバナの次に広い範囲で見られる/しばしば小群生を見る/1000m~1600mで確認

- 2018/06/19 標高1050m クモキリソウ

2018/06/19 クモキリソウ

2018/06/19 クモキリソウ

2018/06/19 クモキリソウ

コラム:コイチヨウランは絶滅しておりません

- ずく散歩のフィールドでは二つのルートで確認しています

- 毎年花を見ているわけではありませんが、常緑の葉は毎年確認しています

コイチヨウラン place A(2013年から観ている場所)

- 2015/06/07(左下) 短いですが蕾を付けた花茎が見えます(1950*250px)

- 2015/07/07(中左) 十分に花茎を伸ばし蕾が膨らみ始めました(195*300px)

- 2015/07/24(中右、右) 開花したコイチヨウラン(195*250px)

コイチヨウラン place B(2016年から観ている場所)

- ササ刈りをしていて見つけたのですが、この場所は日当たりがよくササを刈ると疲弊してしまいます

- 故に、知らない人は絶対にコイチヨウランに気づかない場所です

- (ササを掻き分けないと見ることができませんが "ササ刈りはタブー" です)

- 2016/07/30 コイチヨウラン

ヒトツボクロ

- 2015/05/17 標高1150m 花茎を2~3㎝伸ばしたヒトツボクロ(左端)

- 2015/06/07 標高1150m 開花まじかのヒトツボクロ(左か2番目)

- 2015/06/13 標高1150m 開花中のヒトツボクロ(左から3、4番目)

- 2015/06/13 標高1150m ヒトツボクロの花(右端)

ミヤマウズラ

- 2018/07/09 標高1000m 花茎を伸ばしているミヤマウズラ(左端)

- 2018/07/28 標高1000m 花茎が伸び蕾が大きくなってきたミヤマウズラ(左から2番目)

- 2018/08/17 標高1000m 開花し始めたミヤマウズラ(右2枚)

コラム:阿智村でも見つかったヤクシマヒメアリドオシラン 準絶滅危惧(NT)

ヤクシマヒメアリドオシラン

- 今後の存続が危ぶまれますが、2019年までは常緑の葉を確認

- 2013年から2017年までは毎年花をつけていました 2018、2019年花は未確認

- 「阿智村の植物 レッドデータブック」には、ヤクシマヒメアリドオシランの記載はありませんが一か所ですが確認しています。 3、4年前に環境が少し変わり、存続を心配しています...(長野県では隣接する木曽、飯田市でも確認されているそうです)

- ヤクシマヒメアリドオシランを初めて見たのが2013年9月です。10数株しか花を付けませんでしたが、まだ大丈夫な頃です(2015年までは)。2016年植林の間伐、枝打ちがあり、厳しい状況になってきました。

2013/09/09

2014/09/08

2014/09/12

- ヤクシマヒメアリドオシランは、常緑の葉をつけますので春でも秋でも葉を見ることができます。 私が観ている場所は1400m位の場所なので 1月~3月は雪の中です。2016年5月、前年と変わらず元気ですが、9月花をつけるころには荒れてしまいました。

2015/08/28

2016/05/12

2016/09/15

- 前年場荒れはしたのですが、2017年も10数株は花をつけたようです。2016年から2018年の3年間は、体調の問題で8月、9月あまり見に行くことが出きませんでした。2017年9月23日は花がほぼ終了していました。右下の写真は、1株だけ花が残っていた ヤクシマヒメアリドオシラン。

2017/07/19

2017/09/23

2017/09/23

- 2018年7月には花茎を伸ばし始めていましたが、花は付けませんでした。2018年、9月にはかなり荒れた状態でした。

- 2019年9月、荒れた状態のままでしたが確認は出来ました。花を付けた様子はありませんでした。

2018.05.11

2018.07.01

2019.09.26

コラム:コフタバラン、阿智村の二か所で確認

- エリアを大きく分けると2か所でコロニーを確認 / 茎葉は出しても花茎を出さない個体もよく見ます

- ポツンと一株だけのものも見つけることがある / 環境が整えばもっと個体数が増えるかも

- 2018/04/20 標高1350m 周りの草がない時なので見つけられた1株だけのコフタバラン

- (後追いはできませんでした)

17/05/02 標高1350m↓茎葉を出さず花を付けない個体/ 標高1350m中下、右下 花茎を伸ばしている個体

2017/05/02 コフタバラン

2017/05/06 コフタバラン

2017/05/06 コフタバラン

コフタバラン 2015年6月20日 標高1400m(place A)

2015.06.20 コフタバラン

2015.06.20 コフタバラン

2015.06.20 コフタバラン

コフタバラン 2015年6月13日/24日 標高1350m(place B)

2015.06.13 コフタバラン

2015.06.13 コフタバラン

2015.06.24 コフタバラン

ネジバナ

2014/08/18 標高1350m ネジバナ

2017/07/26 標高800m ネジバナ

ササバギンラン

あちこちで書いていますが、写真のササバギンランもササとの折り合いをどうやっていくか難しい場所にある

2018/05/15 標高1570m 花茎を伸ばし始めたササバギンラン

2018/06/03 標高1570m ササバギンラン開花

2018/06/03 ササバギンラン

2018/06/03 ササバギンラン

2018/06/03 ササバギンラン

ギンラン

- ギンランは4か所で7株くらい確認していますが、毎年花を付けるわけではないようです。

- また、人為的要因で今後しばらく見ることのないであろうギンランもあり、ササバギンランよりも今後の存続を心配しています。

- 2018/05/20 標高1000m ギンラン

2018/05/20 ギンラン

2018/05/20 ギンラン

2018/05/20 ギンラン

2017/05/31 標高1150m ギンラン(上の写真とは別の場所のギンラン)

2017/05/31 ギンラン

2017/05/31 ギンラン

2017/05/31 ギンラン

ツチアケビ

2017年7月24日初めてツチアケビを見つけました/独特の雰囲気でとてもキレイとは言えないが ...

2018年は出てきませんでした。

2017/07/26 標高800m ツチアケビ

2017/07/26 ツチアケビ

2017/07/26 ツチアケビ

2017/07/26 ツチアケビ

キソチドリ

左下の写真は周りの木や草でキソチドリがハッキリ分からないのですが、だからこそキソチドリにとっては生きていくのに良い環境

2018年までこの場所にキソチドリがあることを知らなかったのですが、今まで見てきたキソチドリに比べて一番良い環境下(周りの針葉樹、適度な密度、高さの植物 ...)のキソチドリかも

2018/07/03 標高1350m キソチドリ

2018/07/03 キソチドリ

2018/07/03 キソチドリ

2018/07/03 キソチドリ

コラム:ホソバノキソチドリも絶滅しておりません

● 一か所だけですが20株くらいは、毎年花を付けています(場所は明記しません)

2015年7月24日 ホソバノキソチドリ

● 下の写真はホソバノキソチドリが5株花を付けています/私が初めてホソバノキソチドリを確認したのがこの5株です (この周りに20株くらいは点在していますので、今のところ存続は大丈夫だと思います)

15.07.24 ホソバノキソチドリ

15.07.24 ホソバノキソチドリ

15.07.24 ホソバノキソチドリ

● 2014年9月8日にホソバノキソチドリを初めて見つけました(花は終了、種になった状態で)

● ツレサギソウ属のランだといううことは想像できたがホソバノキソチドリだと判ったのは2015年に花を確認してからです

(注)下の4枚の写真は5株のホソバノキソチドリの近くで毎年見ている奴なのですが、これもホソバノキソチドリなのか?...2015年から頭を悩ましています /

● もしこれがホソバノキソチドリ以外のランであれば、私が見つけた19種類目の野生ランになるのですが ..( 花の密度、萼片など違いを感じますが、単なる個体差なのかも ...)(195*300/200)

オオヤマサギソウ

「阿智村の植物」にオオヤマサギソウの記載はありませんが他のエリアでも確認済み

私が確認した5株目のオオヤマサギソウ(2017年に花茎を出していない葉で見つけた株です)

このエリアでは4株目のオオヤマサギソウになります

2018/07/15 標高1360m オオヤマサギソウ

18.07.15 オオヤマサギソウ

18.07.15 オオヤマサギソウ

18.07.15 オオヤマサギソウ

ジンバイソウ

100株くらい大群生している場所なのですが人の手が入り(草刈り)、花を咲かせるのは2割にも満たない

見にくいとは思いますが、花茎の先が刈られている株が殆どです

(ジンバイソウは長野県阿智村の絶滅危惧2類の植物なのに ...)

2018/08/17 標高1400m ジンバイソウ

2018/08/17 ジンバイソウ

2018/08/17 ジンバイソウ

2018/08/17 ジンバイソウ

ツレサギソウ属のラン

私にとって19種類目のラン(ツレサギソウ属)?

● 5年位前から毎年見ているのですが、まだ花を見たことはありません。

2016年は伸びた花茎を刈られてしまいました。

下の写真は、花茎を伸ばし始めた個体の横に私が石を置いたものです(草刈りの被害にあわないように)

2017/06/14 標高1400m ツレサギソウ属のラン(5株位の中、2株が花茎を伸ばし始めています)

2017/06/22 この時までは順調で7月に花を見れるかもと期待しておりましたが ...残念!

2017/06/27(左下)、2017/07/02(右下) / 刈られたのではなく動物に食われてしまいました。

2020年には花見れるかな ...(辛抱強く見ていくつもりです)

アヤメ科

ヒメシャガ

ヒメシャガ 準絶滅危惧(NT)

自分で見つけたのではなく、教えていただいて気が付いたヒメシャガ「阿智村の植物」未掲載

2016/05/31 標高1370m ヒメシャガ

ワスレナグサ科

ヤブカンゾウ

- ヤブカンゾウを観ていると様々な植物が混生する肥沃な土壌(多分)で存在感を示すが

- 見る度に暑苦しさが助長するのは私だけでしょうか ...

- 2017/07/26 標高1000m ヤブカンゾウ

ネギ科

ニラ / ヤマラッキョウ

- 2014/09/08 標高850m ニラ(左下2枚)/ツルボと混成して生えていたニラ(野生のニラ)

- 2015/05/29 標高1000m ヤマラッキョウ蕾(右下2枚)

キジカクシ科

ツルボ

2014/09/08 標高900m(左下、中下) / 2017/09/15 標高1000m(右下)

2014/09/08 ツルボ

2014/09/08 ツルボ

2017/09/15 ツルボ

マイズルソウ

2018/05/26 標高1500m マイズルソウ

2018/05/26 マイズルソウ

2018/05/26 マイズルソウ

2018/05/26 マイズルソウ

ユキザサ

- 花が白色で花弁が狭く、粗い毛が多いことでユキザサでいいのかな(両性花)

- 2016/06/01 標高1350m

2016/06/01 ユキザサ

2016/06/01 ユキザサ

2016/06/01 ユキザサ

ユキザサ(変種ハルナユキザサ?)

ハルナユキザサ?

ヤマトユキザサ

ヤマトユキザサ 2017/0614 標高1550m

- ヤマトユキザサ(雌株)/淡緑色の花と膨らんだ子房からヤマトユキザサ(雌株)としました

- 雌花序はあまり広がらない ↓

- 2017/06/14 標高1550m

- ヤマトユキザサ(雄株)/淡緑色の花と広がった花序からヤマトユキザサ(雄株)としました

- ・雄花序は広がった円錐形になる ↓

- 2017/06/14 標高1550m

ヤマトユキザサ 2016/05/23 標高1550m

- 花が淡緑色、茎が暗紫色で毛があり葉の縁が波打つことでヤマトユキザサ(雄株)としました ↓

- 2016/05/23 標高1550m ヤマトユキザサ雄株? ↓

2016/05/23 ヤマトユキザサ

2016/05/23 ヤマトユキザサ

2016/05/23 ヤマトユキザサ

ミヤマナルコユリ

- 茎に陵があり、葉の縁が波打っているのでミヤマナルコユリ?

- 2013/06/14 標高1050m

↑ と ↓ は同じ場所で並んで生えていた ミヤマナルコユリ? / ナルコユリです

ナルコユリ

2013/06/14 標高1050m ナルコユリの茎には陵がないらしいので多分あっていると思います

オオナルコユリ

2013/06/18 標高1350m 大きくてごつい(標高の高い所でしか見ない)のでオオナルコユリかな

オオバギボウシ

- コバギボウシと比べるとデカい / 開花は1か月くらい早い(梅雨時の開花なのでキレイな感じがしない)

- 2015/06/22、25 標高800m オオバギボウシ

コバギボウシ

2015/08/11 標高1100m コバギボウシ

2015/08/11 コバギボウシ

2015/08/11 コバギボウシ

2015/08/11 コバギボウシ

白いコバギボウシってあるの?

- この一株しか見たことはありませんが、コバギボウシでしょう~?

- 2015/08/11 標高1150m コバギボウシ

2013/09/09 コバギボウシ

2013/09/09 コバギボウシ

2013/09/09 コバギボウシ

イグサ科

クロボシソウ(orヌカボシソウ)

- 2013/05/21 標高1600m クロボシソウ(orヌカボシソウ)

カヤツリグサ科

タガネソウ

- 何故かタガネソウは写真を撮りたくなってしまう草です/タガネソウという名前もいいですね~

- ↓ 2015/5/29 標高1600m(左下2枚) ↓ (195*300px) ↓ 2017/5/12 標高1100m(右下2枚) ↓

イネ科

エノコログサ属

- 2012/09/26 標高1350m キンエノコロ(orコツブキンエノコロ)(左下)

- 2016/09/14 標高1350m キンエノコロ(中2枚)

- 2015/09/15 標高1150m エノコログサ(ムラサキエノコロ?)(右下)

ツユクサ科

ツユクサ

- ササの中からツユクサかよ_逞し~ね

- 2017/07/26 標高800m ツユクサ(右下、中下)

- 2014/07/22 標高1000m ツユクサ(左下)

メギ科

ルイヨウボタン

コクサギ(木本)と共に、この場所一か所のみで確認(他にシロバナエンレイソウ、トチバニンジンなど)

2018/05/06 標高1050m ルイヨウボタン

2017/05/12 標高1050m ルイヨウボタン

2017/05/12 ルイヨウボタン

2017/05/12 ルイヨウボタン

2017/05/12 ルイヨウボタン

キンポウゲ科

トリカブトの仲間

- 種類の特定はできておりません

- 2017/10/04 標高1150m トリカブトの仲間

ボタンズル

2017/08/21 標高800m ボタンズル

2017/08/21 ボタンズル

2017/08/21 ボタンズル

2017/08/21 ボタンズル

サラシナショウマ

- 現在まで標高1000mの狭いエリアでしか確認しておりません

- 蕾を付けた花茎が伸び始めてから開花するまで遅い植物の一つです。

- 2017/07/26 花茎がまだあまり伸びていない(右端)

- 2017/08/18 花穂も花茎もかなり伸びてきた(右2、3)

- 2017/09/15 蕾が膨らんでいるがまだ開花しない(右4)

- 2017/09/23 やっと開花した花穂(左端)

- 2017/09/23 標高1000m サラシナショウマの花穂(左下)

- 2017/09/23 標高1000m 萼片の落ちた最下部の花(右下)

ルイヨウショウマ

(花の命は短くて ...)という言葉はルイヨウショウマの為にある言葉?

- 2018年5月10日 蕾も固く、成長途中に見えるルイヨウショウマ

- 2018年5月15日 蕾から下の花が開き始めたところ

- 3日後の18日には白い萼片がかなり脱落している(満開は16日か17日だったのか)

- 5日後の20日には白い萼片は殆ど脱落した

2018/05/10 標高1350m ルイヨウショウマ

2018/05/15 ルイヨウショウマ ⇒

2018/05/18 ルイヨウショウマ ⇒

2018/05/20 ルイヨウショウマ

- 上の写真とは別株/花を付けるルイヨウショウマは3株確認している

- 2018/05/18 標高1350m 別の2株のルイヨウショウマの花穂(左下2枚)

- 2018/08/13 ルイヨウショウマの種(右から2枚目)

- 2016/10/08 標高1350m 種が脱落後のルイヨウショウマ(右端)

ヤマオダマキ

ヤマオダマキ、キバナノヤマオダマキ、オオヤマオダマキ

- 長野県の南に位置する阿智村では母種のヤマオダマキはあまり見られない

- キバナノヤマオダマキが圧倒的に多い(私は2か所でしかヤマオダマキを見ていません)

- その中で変種オオヤマオダマキは貴重でしょう(1か所でのみ確認:かなり早く開花する)

周りに適度にササなどの植物が生え良い環境下のヤマオダマキ

2016/07/05 標高1350m ヤマオダマキ(母種のヤマオダマキと中間の混成)

- 右下のヤマオダマキは標高1100mくらいに生えていたもの/同じ場所で7月上旬にも花を付けた

- (この場所は毎年、草刈りの被害にあっている)

- ※8月の下旬に開花したヤマオダマキを見たのはこの年(2013年)だけです

2017/06/22 ヤマオダマキ(キバナノ)

2018/07/03 ヤマオダマキ(中間)

2013/08/29 ヤマオダマキ(母種)

- この場所の変種オオヤマオダマキが母種ヤマオダマキ、品種キバナノヤマオダマキと違う点は

- 距が内側に巻き込むこと以外に、かなり早く開花(半月以上早い)すること

- 2016/05/31 /06/10(右下)標高1370m オオヤマオダマキ

バイカオウレン

- バイカオウレンはウラジロモミと相性が良いようでウラジロモミの古木の周りに群生する傾向アリ

- 2018/04/26 標高1550m バイカオウレン終了間近

- 2018/04/14 1650m バイカオウレン

2018/04/14 バイカオウレン

2018/04/14 バイカオウレン

2018/04/14 バイカオウレン

ミチノクフクジュソウ

- 栽培種か野生のものか定かではない

- (近所の人に伺うと植えた時億はないということでしたが ...)

- 2018/03/28 標高900m ミチノクフクジュソウ

2018/03/28 ミチノクフクジュソウ

2018/03/28 ミチノクフクジュソウ

2018/03/28 ミチノクフクジュソウ

ウマノアシガタ

- 2018/05/31 標高1360m ウマノアシガタ群生(右)

- 2013/05/25 標高1550m ウマノアシガタ花と蕾(左)

キツネノボタン(ヤマキツネノボタン)

- 写真の花弁は小さいのでヤマキツネノボタンのタイプでいいのかな

- 2013/07/06 標高1600m キツネノボタン(ヤマキツネノボタン)

ヒメイチゲ

- 標高1600mくらいに多いかも/小さな植物だがササの生え際などでしぶとく生きている

(見た目よりタフなのかも) - 2013/05/12 標高1600m ヒメイチゲ

- 2014/04/24 標高1600m ヒメイチゲ

- 2014/05/12 標高1600m ヒメイチゲ

2014/04/24 ヒメイチゲ

2014/04/24 ヒメイチゲ

2014/05/12 ヒメイチゲ

キクザキイチゲ、○○イチゲ?

- 2018/04/22 キクザキイチゲ(左下2枚)

- 2018/05/10 ○○イチゲ?(右下2枚)

クサボタン

- 2013/08/11 標高1450m クサボタン蕾(左下)

- 2014/08/21 標高1450m クサボタン開花(右下)

- 2013/10/14 標高1450m クサボタンの種

オキナグサ / 環境省 絶滅危惧2類(UV)

2017年5月9日 田んぼの横にいくつかの元気なオキナグサのコロニーを見つけました。

通りがかったお婆ちゃんに話を聞くと以前は売るほど沢山のオキナグサがあったそうです

2017/05/09 標高900m オキナグサ

2018年は肥料袋が置かれかるなどでダメージを受けました(田んぼの横なので仕方ないかも ..)

それでも、元気な株がありましたので大きな画像を載せます(生活圏に存続しているので見守るしかありませんが ...)

2018/04/16 標高900m オキナグサ

ケシ科

クサノオウ

2018/04/20 標高800m クサノオウ(800m~1000mで普通に見ることができる)

ムラサキケマン

フウロケマンと同じくよく見るケマンソウ

毎年感じることですが、標高1000m前後で見る個体と1350mで見る個体が何か違う感じがする

(花の数、葉の形などから ...懐疑心が強いもので ...思い過ごしかな ...)

2018/04/17 標高900m ムラサキケマン(左下、中下) / 2018/05/18 標高1350m ムラサキケマン(右下)

ヤマエンゴサク

残念ながらヤマエンゴサクを見たのは、2014年だけで2015年以降は見ることはありません

本当に残念です!

人の手が入りやすい場所なので復活は難しいかもしれませんが、またどこか違う場所で見ることができればと思っています

2014/04/24 標高1000m ヤマエンゴサク

ツルケマンとフウロケマン

何となく違うと思っていたのですが、違いが判った時は小さな喜びがありました

- 花を付ける時期が少しずれ、ツルケマンの方が遅く咲き始める

- 茎葉の形が違う(一番区別し易い point かな)

- 花の数が違う、黄色い花の色の濃さが違うなど

ツルケマン

2018/05/26 標高1150m ツルケマン

フウロケマン

2018/04/26 標高1150m フウロケマン

タデ科

ミズヒキ

- 2012/09/18 標高1370m ミズヒキ(左下)

- 2013/08/29 標高1150m ミズヒキ(中下、右下)

ミヤマタニソバ

2013/07/28 標高1350m ミヤマタニソバ

- 2017/08/04 標高1350m ミヤマタニソバ(左下2枚)

- 2014/08/05 標高1350m ミヤマタニソバ(右下2枚)

ミゾソバ

2017/08/04 標高1350m ミゾソバ

2017/08/04 ミゾソバ

2017/08/04 ミゾソバ

2017/08/04 ミゾソバ

2017/08/30 標高1350m ミゾソバ

アキノウナギツカミ

2016/09/17 標高1350m アキノウナギツカミ

2016/09/17 アキノウナギツカミ

2016/09/17 アキノウナギツカミ

2016/09/17 アキノウナギツカミ

ヤノネグサ

2016/09/17 標高1350m ヤノネグサ

2016/09/17 ヤノネグサ

2016/09/17 ヤノネグサ

2016/09/17 ヤノネグサ

タニソバ

2012/09/05 標高1500m タニソバ

タニソバ?

- これもタニソバですかね?

- 2015/10/03 標高1000m タニソバ?

2015/10/03 タニソバ?

2015/10/03 タニソバ?

2015/10/03 タニソバ?

オオイヌタデ、イヌタデ

- 2016/09/17 標高1350m オオイヌタデ(左下2枚)

- 2017/10/04 標高1150m イヌタデ(右下2枚)

ハナタデ

2017/10/04 標高1100m ハナタデ

2017/10/04 ハナタデ

2017/10/04 ハナタデ

2017/10/04 ハナタデ

イタドリ

2017/08/30 標高1400m イタドリ

オオイタドリ

2017/07/18 標高1550m オオイタドリ

ナデシコ科

カワラナデシコ

夏を代表する植物/暑い夏にショッピングピンクの鮮やかな花が映えますな

2013/08/22 標高1100m カワラナデシコ

2013/08/22 カワラナデシコ

2013/08/22 カワラナデシコ

2013/08/22 カワラナデシコ

2016/07/23 標高1370m カワラナデシコ(赤味の強いタイプ)

2016/07/23 カワラナデシコ

2016/07/23 カワラナデシコ

2016/07/23 カワラナデシコ

白いカワラナデシコ

白いカワラナデシコを見たのはこの時だけです/栽培種だと思っていましたが ...

2013/08/14 標高1050m 白いカワラナデシコ A

2013/08/18 標高1050m 白いカワラナデシコ B

2013/08/18 標高1050m 白いカワラナデシコ C

フシグロセンノウ

タフな植物で、花期の前に刈られてもしぶとく花を付ける個体を時々見る

1200m以上では殆ど見られない

2018/08/17 標高1100m フシグロセンノウ

ミミナグサ

2015/05/13 標高1100m ミミナグサ

ハコベ

2013/05/21 標高1400m ハコベ

ノミノフスマ

2016/05/12 標高1550m ノミノフスマ

2016/05/12 ノミノフスマ

2016/05/12 ノミノフスマ

2016/05/12 ノミノフスマ

ミヤマハコベ

2014/05/25 標高1200m ミヤマハコベ

2014/05/25 ミヤマハコベ

2014/05/25 ミヤマハコベ

2014/05/25 ミヤマハコベ

ワチガイソウ

- 標高1200m位の河川に近い場所で見ることが多い

- 華奢な植物だが花に特徴があり、一度覚えると忘れない

- 2018/04/26 標高1050m ワチガイソウ

- 左下、中下は標高1200m(河原) ワチガイソウ

- 右下は標高1050m ワチガイソウ(花後)

2017/05/07 ワチガイソウ

2017/05/07 ワチガイソウ

2014/06/12 ワチガイソウ

フシグロ

- 他の植物がわさわさしている肥沃な所には生えない(痩せた土壌に適応せざるをえなかったのか?)

- 2014/09/06 標高1100m フシグロ

ナンバンハコベ

2017/08/28 標高1400m ナンバンハコベ

ユキノシタ科(ネコノメソウの仲間 7種 ?2種)

ネコノメソウ

- 里の植物が何故この標高にあるのか分かりませんが結構な群生を作っている

- 2014/05/04 標高1350m ネコノメソウ

チシマネコノメソウ

- ※長野県阿智村では絶滅種ということにされていますが今のところ存続しています

- 生育地に人の手が入らなければ存続は問題ないと考えますが ...

- ※何も知らず何も考えずに手を入れる人が多いから懸念しています

- 2018/03/29 標高1350m チシマネコノメソウ/群生地A(日当たりは良いが開花は遅い)

- 二つの群生地があるが何故か日陰の群生地Bの方が早く開花する

- 2018/03/29 標高1350m チシマネコノメソウ/群生地B(蕾が多いが開花している株もある)

18.03.29 チシマネコノメソウ

18.03.29 チシマネコノメソウ

18.03.29 チシマネコノメソウ

- 2018/04/17 2018/03/29 標高1350m 同じチシマネコノメソウでも雰囲気が違うよね~

- 開花したずんぐりとした株(左)

- 花を付けない株/子株がたくさんできている(右)

- 開花したスリムな株/上のチシマネコノメソウとかなり雰囲気が違う(下2枚)

○○ネコノメソウ

- 悔しいが今の私のスキルでは種を特定できないネコノメソウの仲間

- この○○ネコノメソウが生育している沢にはニッコウネコノメソウ、コガネネコノメソウ、

イワネコノメソウもあるのだが ...ひょっとして雑種? - ニッコウネコノメネとイワネコノメを足して2で割ったような感じ

- 2018/04/14 標高900m ○○ネコノメソウ

ニッコウネコノメソウ?

- 上の○○ネコノメソウと同じ沢で見た個体A(左下)、個体B(右下)

- ニッコウネコノメソウの開花前なのでしょうか

- ニッコウネコノメソウと言われると違和感があるのですが ...

- 2017/04/17 標高900m ニッコウネコノメソウ?個体A、個体B共に開花前

ニッコウネコノメソウ

- 2017/04/15 標高1000m 開花を始めたニッコウネコノメソウ(左下)

- 2017/04/17 標高900m ニッコウネコノメソウ開花

コガネネコノメソウ

- 標高800m~1200m辺りではニッコウネコノメソウと共に最も繁栄しているネコノメソウ

- ニッコウネコノメソウと同じく水辺から離れたところでも見ることがある

- 2017/04/24 標高1200m 開花を始めたコガネネコノメソウ

- 標高800mだが日が当たらない沢なので開花が遅いんでしょうね

- 花の終了近くになると萼片が緑になると図鑑等に記述があるが本当なのか ...

- 萼片が緑のコガネネコノメソウは他の場所で見た記憶がないのですが ...

- 2017/05/09 標高800m コガネネコノメソウの花終了間近

- 上の写真と同じ沢のコガネネコノメソウ/萼片は黄色

- よく見ると花序の中の黄色の萼片の花に混じって緑の萼片の花もある

- 2017/05/09 標高800m コガネネコノメソウ

ツルネコノメソウ?

- ツルネコノメソウでいいと思うがタチネコノメソウかも ...

- この沢で2018年に初めて見ることが出来ました(他の場所では見つかっていません)

- 2018/04/22 標高850m ツルネコノメソウ?

2018/04/22 ツルネコノメソウ?

2018/04/22 ツルネコノメソウ?

2018/04/22 ツルネコノメソウ?

ヤマネコノメソウ

- 名前はヤマネコノメソウだが、標高1100m以上になると殆ど見ない

- 水辺から少し離れたところを好む傾向(他のネコノメソウに水辺を締め出されているのかも)

- 2020/04/03 標高1000m ヤマネコノメソウ

2020/04/03 ヤマネコノメソウ

2020/04/03 ヤマネコノメソウ

2020/04/03 ヤマネコノメソウ

イワネコノメソウ

- 私の知っているネコノメソウの仲間では一番広く分布している(800m~1350mで確認)

- 2017/04/15 標高1350m イワネコノメソウ

ユキノシタ科

ズダヤクシュ

- このエリアでは普通に見るのであまり有難みがないが

- このエリア以外では見た記憶がない

- 2012/05/12 標高1350m ズダヤクシュ(左下)

- 2013/05/26 標高1350m ズダヤクシュ(中下)

- 2012/07/03 標高1350m ズダヤクシュ(右下)

コチャルメルソウ

- 標高800m~1500mくらいの彼方此方の沢で見ることが出来る

- 2018/04/17 標高1200m コチャルメルソウ

チダケサシ

2018/07/15 標高1370m チダケサシ

2018/07/15 チダケサシ

2018/07/15 チダケサシ

2018/07/15 チダケサシ

アカショウマ

- 2013/06/22 標高1050m アカショウマ(左から1、2)

- 2018/07/01 標高1050m アカショウマ(左から3、4)

- 2018/07/01 標高1050m アカショウマ

2018/07/01 標高1150m アカショウマ

2018/07/01 アカショウマ

2018/07/01 アカショウマ

2018/07/01 アカショウマ

アカショウマなの ...?

- 1500m以上で見ることが多いが、アカショウマなのかどうか判別できません

- 花穂、葉がどうも引っかかる

- 2018/07/01 標高1650m アカショウマ?

2018/07/01 アカショウマ

2018/07/01 アカショウマ

2018/07/01 アカショウマ

- 上と同じタイプのアカショウマ?

- 2015/07/20 標高1600m アカショウマ?

- 葉の様子に違和感を覚えますが、これもアカショウマ?

- 2015/06/27 標高900m アカショウマ?

ヤグルマソウ

標高800m~1500mの日陰になり湿った場所で見ることが多い

2013/06/22 標高1150m ヤグルマソウ

ベンケイソウ科

キリンソウ

2017/07/09 標高850m キリンソウ

コモチマンネングサ

2018/06/23 標高950m コモチマンネングサ

2018/06/23 コモチマンネングサ

2018/06/23 コモチマンネングサ

2018/06/23 コモチマンネングサ

ブドウ科

ヤマブドウ

- 赤く染まった紅葉もいいが、これくらいの色の葉っぱもいいですよね

- 2015/10/14 標高1300m ヤマブドウ

フウロソウ科

ゲンノショウコ(日本3大民間薬の一つ)

- ゲンノショウコは東日本には白色、西日本には紅紫色の花が多いらしい

- 2013/06/08 標高1200m ゲンノショウコ(中間型)/花弁の色はピンク色(左下、中下)

- 2011/08/29 標高1350m ゲンノショウコ(東日本型)/花弁の色は白色(右から2枚目)

- 2012/09/03 標高1350m ゲンノショウコ/種になった形から別名ミコシグサと言う(右端)

- 2017/07/28 標高1400m 東日本に多い白花のゲンノショウコ(下2枚)

アカバナ科

ミズタマソウ

2012/09/26 標高1500m ミズタマソウ

2012/09/26 ミズタマソウ

2012/09/26 ミズタマソウ

2012/09/26 ミズタマソウ

タニタデ

2013/08/02 標高1300m タニタデ

2013/08/02 タニタデ

2013/08/02 タニタデ

2013/08/02 タニタデ

ミヤマタニタデ

2013/07/28 標高1350m ミヤマタニタデ

2013/07/28 ミヤマタニタデ

2013/07/28 ミヤマタニタデ

2013/07/28 ミヤマタニタデ

アカバナ

- 2013/08/22 標高1500m アカバナ(左3枚)

- 2018/08/30 標高1350m アカバナ(右端)

ケゴンアカバナ

2018/07/30 標高1400m ケゴンアカバナ

2018/07/30 ケゴンアカバナ

2018/07/30 ケゴンアカバナ

2018/07/30 ケゴンアカバナ

スミレ科

ニョイスミレ(ツボスミレ)

・毎年群生するニョイスミレの中にピンクのニョイスミレ(2017/06/04 標高1570m)

ニョイスミレの花は白色とされていますが、他の場所でもピンクのニョイスミレを見ることがある

17/06/04 ニョイスミレ

17/06/04 ニョイスミレ

17/06/04 ニョイスミレ

タチツボスミレ

- よく見るタチツボスミレ

- 2013/04/20 標高1350m タチツボスミレ

2013/04/20 タチツボスミレ

2013/04/20 タチツボスミレ

2013/04/20 タチツボスミレ

- 色が濃くハッキリした模様のタチツボスミレ

- 2014/04/24 標高1000m タチツボスミレ

2014/04/24 タチツボスミレ

2014/04/24 タチツボスミレ

2014/04/24 タチツボスミレ

○○タチツボスミレ?

- タチツボスミレの仲間なのは間違いないが

- よく見るタチツボスミレとは何か違う感じがするのですが ...

- 2013/06/14 標高1650m タチツボスミレ?

スミレ

- 2017/05/07 標高1000m スミレ(左下)

- 2014/04/24 標高1000m スミレ(中下、右下)

2017/05/07 スミレ

2014/04/24 スミレ

2014/04/24 スミレ

ノジスミレ

- 自信はありませんがノジスミレとしました

- 2020/04/09 標高850m ノジスミレ(上3枚)

- 2018/04/02 標高850m ノジスミレ(下3枚)

2020/04/09 ノジスミレ

2020/04/09 ノジスミレ

2020/04/09 ノジスミレ

2018/04/02 ノジスミレ

2018/04/02 ノジスミレ

2018/04/02 ノジスミレ

アカネスミレ

- 2020/04/09 標高1000m アカネスミレ

○○スミレ

- アカネスミレと同じ場所で花を咲かせますが、アカネスミレではないと思います

- 今のところ私のスキルでは種を特定できません

- 2018/04/17 標高1000m ○○スミレ

2018/04/17 ○○スミレ

2018/04/17 ○○スミレ

2018/04/17 ○○スミレ

同じ日に同じ場所で撮ったアカネスミレ(左下2枚)と○○スミレ(右下2枚)

- 2018/04/17 標高1000m アカネスミレ(左下2枚)/○○スミレ(右下2枚)

エイザンスミレ

- 2018/03/26 標高1000m エイザンスミレ(左下) 2018/04/17 標高1050m エイザンスミレ(中下)

- 2018/04/22 標高1350m エイザンスミレ(右下)

2018/03/26 エイザンスミレ

2018/04/17 エイザンスミレ

2018/04/22 エイザンスミレ

フモトスミレ

- フモトスミレという名前にしては標高1600以上の場所で見ることがよくある

- 2018/05/15 フモトスミレ 標高1600m (左下、中下)

- 2016/10/24 紅葉の頃に咲いたフモトスミレ 標高1650m (右下)

2018/05/15 フモトスミレ

2018/05/15 フモトスミレ

2016/10/24 フモトスミレ

トウカイスミレ

- 理由は分かりませんが、このエリアでしか見たことがない

- 2014/04/28 標高1350m トウカイスミレ

2014/04/28 トウカイスミレ

2014/04/28 トウカイスミレ

2014/04/28 トウカイスミレ

オトギリソウ科

トモエソウ

- トモエソウもこの場所だけでしか確認していない/オトギリソウの仲間では飛び抜けて大きくなる

- トモエソウの周りには、ササなど1m以上になる他の植物が生育している環境が必要かな

- 夏、大きな黄色の花を付ける植物としてマルバダケブキ(キク科)と双璧の草本

- 2013/08/04 標高1450m トモエソウ

2013/08/04 トモエソウ

2013/08/04 トモエソウ

2013/08/04 トモエソウ

オトギリソウ、サワオトギリ、クロテンコオトギリの見分け

サワオトギリは葉の形や白点で判るが、オトギリソウ、クロテンコオトギリは葉の形や何となくの雰囲気で区別しているのであまり自信がない/これら以外のオトギリソウも写真にあるかもしれないし...

2018年はかなりオトギリソウの仲間に時間を費やしたのですが、まだまだです。

今後も観る観るを繰り返していけば、そのうち観る目も養われていくでしょう/気長にやるつもりです

オトギリソウ

- 2017/07/30 標高1400m オトギリソウ

2018/07/30 オトギリソウ

2018/07/30 オトギリソウ

2018/07/30 オトギリソウ

サワオトギリ

2018/08/13 サワオトギリ

2018/08/13 サワオトギリ

2018/08/13 サワオトギリ

クロテンコオトギリ

- 2018/07/13 標高1500m クロテンコオトギリ

2018/07/13 クロテンコオトギリ

2018/07/13 クロテンコオトギリ

2018/07/13 クロテンコオトギリ

カタバミ科

コミヤマカタバミ

2013/05/18 標高1350m コミヤマカタバミ

カタバミ

2019/05/10 標高900m カタバミ

19.05.10 カタバミ

19.05.10 カタバミ

19.05.10 カタバミ

マメ科

コマツナギ

2015/07/25 標高800 コマツナギ

メドハギ

日当たりの良い草原に群生する

2016/09/07 標高1400m メドハギ

2016/09/07 メドハギ

2016/09/07 メドハギ

2016/09/07 メドハギ

ヌスビトハギ

- ムキになってピントを合わせたくなる植物の一つ

- 2017/07/26 標高1100m

カラスノエンドウ

- 今まで見向きもしませんでしたが写真を撮ってみました/カラスノエンドウだと思いますが ...

- 2020/05/25 標高1000m カラスノエンドウ

2020/05/25 カラスノエンドウ

2020/05/25 カラスノエンドウ

2020/05/25 カラスノエンドウ

クサフジ?

2016/06/18 標高1370m クサフジ?

ヤブマメ

2013/09/07 標高1370m ヤブマメ

ヒメハギ科

ヒメハギ

- この場所でのみ確認しています(日当たりがよく痩せた土壌)

- 初めて見た時は鮮やかな紫の花を見て園芸種か外来種かと思いました

2018/05/11 標高1100m ヒメハギ

バラ科

キンミズヒキ、ヒメキンミズヒキ、(チョウセンキンミズヒキ)

- キンミズヒキは日当たりの良い場所、ヒメキンミズヒキは日陰

- 絶滅危惧2類のチョウセンキンミズヒキも確認したいところです

キンミズヒキ

2017/08/30 標高1350m キンミズヒキ

ヒメキンミズヒキ

2013/08/22 標高1200m ヒメキンミズヒキ

ヘビイチゴの仲間

オヘビイチゴ、ヘビイチゴ、ヤブヘビイチゴ、ヒメヘビイチゴ ...とあるが勉強不足です

ヘビイチゴ

2013/06/08 標高1500m ヘビイチゴ

ヒメヘビイチゴ

- 2012/07/10 標高1350m ヒメヘビイチゴ(左下)

- 2013/06/08 標高1200m ヒメヘビイチゴ(orヘビイチゴ)?(中下、右下)

2012/07/10 ヒメヘビイチゴ

2013/06/08 ヒメヘビイチゴ?

2013/06/08 ヒメヘビイチゴ?

ミツモトソウ

2018/0727 標高1400m ミツモトソウ

2018/07/27 ミツモトソウ

2018/07/27 ミツモトソウ

2018/07/27 ミツモトソウ

ミツバツチグリ

2017/05/07 標高1000m ミツバツチグリ

ヤマブキショウマ

2018/07/27 標高1600m ヤマブキショウマ

イラクサ科

ムカゴイラクサ

2016/07/23 1350m ムカゴイラクサ

アオミズ

良い環境下で群生しているアオミズ

2017/10/02 標高1350m アオミズ

2017/10/02 アオミズ

2017/10/02 アオミズ

2017/10/02 アオミズ

2017/10/04 標高1200m アオミズ(上の写真とは別の場所)

2017/10/04 アオミズ

2017/10/04 アオミズ

2017/10/04 アオミズ

ヤマミズ

2016/10/19 ヤマミズ 標高1100m ヤマミズ

2016/10/19 ヤマミズ

2016/10/19 ヤマミズ

2016/10/19 ヤマミズ

イラクサの仲間

- とても地味な植物群ですが、一部タテハチョウ(クジャクチョウなど)の食草

- 私見として必要最小限の草刈りにとどめることを提言したい

イラクサの仲間の中のアカソの仲間

- アカソ、クサコアカソ、コアカソとあるが、正直に言うと見分けたいと思わない

- 1400m~1600mでわさわさ群生しているので珍しくないからかも ...

- とりあえずわさわさしてくれて、クジャクチョウ、キタテハなどが増えてくれれば OK です

アカソ

2018/07/27 標高1500m アカソ

2018/07/27 アカソ

2018/07/27 アカソ

2018/07/27 アカソ

アカソとクサコアカソの区別

- 葉の先が大きく3裂しているのがアカソ

- 葉の先が3裂せず尾状に伸びるものがクサコアカソということだが ...

クサコアカソ

2018/07/27 標高1500m クサコアカソ

2018/07/27 クサコアカソ

2018/07/27 クサコアカソ

2018/07/27 クサコアカソ

アブラナ科

イヌナズナとナズナ

- 2018/04/20 標高1000m イヌナズナ(左下)

- 2017/04/15 標高1000m ナズナ(中下)

- 2020/04/09 標高1000m イヌナズナとナズナ(右下)

2018/04/20 イヌナズナ

2017/04/15 イヌナズナ

2020/04/09 イヌナズナとナズナ

ワサビ

- あちこちの小さな沢に点在している(野性のものか栽培種が逸出したものかは不明)

- 2017/04/24 標高1000m ワサビ(ここは沢ではないが日陰で湿っている場所)

2017/04/24 ワサビ

2017/04/24 ワサビ

2017/04/24 ワサビ

ヒロハコンロンソウ

- この時、一度しか見ていないが田んぼの横で存在感を示していた

- 2017/05/09 ヒロハコンロンソウ

2017/05/09 ヒロハコンロンソウ

2017/05/09 ヒロハコンロンソウ

2017/05/09 ヒロハコンロンソウ

オオバタネツケバナ

2017/05/21 標高1150m オオバタネツケバナ

ヤマハタザオ

2015/05/13 標高1200m ヤマハタザオ

15.05.13 ヤマハタザオ

15.05.13 ヤマハタザオ

15.05.13 ヤマハタザオ

アオイ科

カラスノゴマ

- 興味がない方はただの雑草と言うかもしれませんが一つのアイテムです(生物多様性)

- 2013/09/12 標高800m カラスノゴマ

2013/09/12 カラスノゴマ

2013/09/12 カラスノゴマ

2013/09/12 カラスノゴマ

ツリフネソウ科

ツリフネソウ

2017/08/30 標高1350m ツリフネソウ

2014/08/19 標高1150m ツリフネソウ

2014/08/19 ツリフネソウ

2014/08/19 ツリフネソウ

2014/08/19 ツリフネソウ

キツリフネ

2017/07/26 標高1200m キツリフネ

2017/07/26 キツリフネ

2017/07/26 キツリフネ

2017/07/26 キツリフネ

サクラソウ科

ヤナギトラノオ(自生かどうかは?)

2018/06/13 標高1370m ヤナギトラノオ

2018/06/13 ヤナギトラノオ

2018/06/13 ヤナギトラノオ

2018/06/13 ヤナギトラノオ

クリンソウ

- 2015/05/21 標高1050m クリンソウ(左2枚)

- 2015/05/29 標高1050m クリンソウ(右2枚)

オカトラノオ

2018/07/15 標高1370m オカトラノオ

2018/07/15 オカトラノオ

2018/07/15 オカトラノオ

2018/07/15 オカトラノオ

コナスビ

2017/07/09 標高1500m コナスビ

イワウメ科

イワウチワ

標高1500m~1600mで確認(日影になる場所に点在する)

2018/04/26 標高1500m イワウチワ

イワカガミ

私は1か所でしか確認していないが、園原川上流には分布しているらしい(見に行くのは大変かも)

私が確認しているイワカガミはササ刈りをやりすぎると日が当たりすぎ、ササ刈りをしないと見ることが難しい/悩ましい場所にあります

(前年の秋、十分気配りしながらササ刈りをしたつもりでしたがイワカガミにとっては刈りすぎだったようです)

2018/05/15 標高1600m イワカガミ(蕾)

2018/05/20 標高1600m イワカガミ(開花)

ツツジ科

(花を見ただけでマルバノイチヤクソウとイチヤクソウの区別は今の私では無理)

マルバノイチヤクソウ

- マルバノイチヤクソウは葉が丸くて、茎が少し赤いのか ...※群生する

- 2017/07/15 標高1100m(1650mでも確認)

17/07/15 マルバノイチヤクソウ

17/07/15 マルバノイチヤクソウ

17/07/15 マルバノイチヤクソウ

イチヤクソウ

- イチヤクソウの葉はマルバノイチヤクソウよりは大きくて楕円、茎は淡緑色 ...

- 2017/07/09 標高1150m(1400m以上では未確認)

17/07/09 イチヤクソウ

17/07/09 イチヤクソウ

17/07/09 イチヤクソウ

ベニバナイチヤクソウ

- 1200m~1600mで幾つか大きなコロニーを見ている/イチヤクソウの仲間では一番早く開花する

- 2018/06/03 標高1600m ベニバナイチヤクソウ

2018/06/03 ベニバナイチヤクソウ

2018/06/03 ベニバナイチヤクソウ

2018/06/03 ベニバナイチヤクソウ

ギンリョウソウ、アキノギンリョウソウ、シャクジョウソウ 属は違うが3兄弟

- ギンリョウソウはある程度の標高に行けば沢山ありますが

- アキノギンリョウソウとシャクジョウソウは簡単には見つかりません

- アキノギンリョウソウは何年か前に20~30株(終了間際)が群生している場所を見つけましたが、その後見ていません

- シャクジョウソウは20株くらいが出る場所を1か所だけ知っていますが、出ない年もあるようです

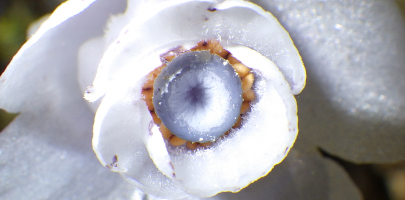

ギンリョウソウとアキノギンリョウソウ(ギンリョウソウモドキ)を比較する

- point1 花期が違うこと /point2 ギンリョウソウの雌蕊の柱頭の縁が青みがかっていること

- 2016/05/12 標高1400m ギンリョウソウ(左2枚)

- 2014/09/12 標高1350m アキノギンリョウソウ(右2枚)

- 2016/05/12 標高1400m ギンリョウソウ(左)_2014/09/12 標高1350m アキノギンリョウソウ(右)

アキノギンリョウソウ

- 同じ場所で毎年見られるわけではない(レアな植物)/植物体は白色で9月~10月花を1個付ける

- 2017/09/23 標高1150m アキノギンリョウソウ

2017/09/23 アキノギンリョウソウ

2017/09/23 アキノギンリョウソウ

2017/09/23 アキノギンリョウソウ

シャクジョウソウ

- 2015年から3年間同じ場所で見られた/植物体はクリーム色で花が数個付く

- 2016/07/02 標高1450m シャクジョウソウ

2016/07/02 シャクジョウソウ

2016/07/02 シャクジョウソウ

2016/07/02 シャクジョウソウ

ギンリョウソウ

- 1300m以上で5月~8月に開花する/植物体は白色で花を一個付ける

- 2018/06/22 標高1500m ギンリョウソウ

2018/06/22 ギンリョウソウ

2018/06/22 ギンリョウソウ

2018/06/22 ギンリョウソウ

ウメガサソウ

2015/07/20 標高1370m ウメガサソウ

2015/07/20 ウメガサソウ

2015/07/20 ウメガサソウ

2015/07/20 ウメガサソウ

ムラサキ科

キュウリグサ

珍しい草ではないようですが、私はこの場所以外で見た記憶がありません

(写真を撮るときピントを合わせるのに苦労する被写体の1つです)

2018/04/26 標高1000m キュウリグサ

オニルリソウ

2016/07/31 標高1250m オニルリソウ

2016/07/31 オニルリソウ

2016/07/31 オニルリソウ

2016/07/31 オニルリソウ

アカネ科

アカネ

馴染の多いアカネ科の草の中で、肝心のアカネはまだ花を確認していない。普通に見られる草らしいのでどこかで目にしているのかもしれないが、花の写真を早く撮りたいものです。

下の写真は撮りためた写真を整理していて出てきたものですが特徴ある4輪生の葉、全体に刺のあることからアカネで間違いないかな

2015/05/17 標高1050m アカネ/花を付けるのは夏~秋(400*180/200*150px)

ツルアリドオシ

- 一か所でのみ確認

- 2017/08/04 標高1550m ツルアリドオシ

2017/08/04 ツルアリドオシ

2017/08/04 ツルアリドオシ

2017/08/04 ツルアリドオシ

クルマムグラとオククルマムグラ

- 2種の違い、私は外見では区別できません/触ってみてざらついているのがオククルマムグラ

- オククルマムグラは一ヶ所でのみ確認/クルマムグラはあちこちでよく見かける

クルマムグラ

- クルマムグラは茎に刺がなくツルツルしている

- 2015/06/05 標高1350m クルマムグラ

15.06.05 クルマムグラ

15.06.05 クルマムグラ

15.06.05 クルマムグラ

オククルマムグラ

- オククルマムグラは茎に下向きの刺がありざらつく

- 2015/06/05 標高1350m オククルマムグラ(左下2枚)

- 2015/06/05 標高1350m オククルマムグラ(右下2枚)

オオバノヤエムグラ?

2016/09/12 標高1350m オオバノヤエムグラ?

ミヤマムグラ

2018/06/19 標高1100m

オオバノヨツバムグラ(エゾノヨツバムグラ)

- 2014/06/11 標高1350m オオバノヨツバムグラ(エゾノヨツバムグラ)

- 2014/06/15 標高1350m オオバノヨツバムグラ(エゾノヨツバムグラ)

2014/06/11 オオバノヨツバムグラ

2014/06/15 オオバノヨツバムグラ

2014/06/15 オオバノヨツバムグラ

ヘクソカズラ

- ツル性の植物は周りにもさもさ植物があると殊の外元気が良いです/暑い夏でも問題ない

- 2017/08/02 標高800m ヘクソカズラ

リンドウ科

フデリンドウ

フデリンドウの花は日が当たると開き、当たらないと閉じる/影になって時間が経つと花が閉じてしまうので注意しながら写真を撮っています

2018/04/26 標高1250m フデリンドウ

18.04.26 フデリンドウ

18.04.26 フデリンドウ

18.04.26 フデリンドウ

フデリンドウで間違いないと思いますが、白花のフデリンドウは初めて見ました

2018/04/26 標高1250m フデリンドウ

18.04.26 フデリンドウ

18.04.26 フデリンドウ

18.04.26 フデリンドウ

リンドウ

- 2011/11/02 標高1350m リンドウ(左下)

- 2013/10/08 標高1350m リンドウ(中下、右下)/この後草刈りされ花は見れずに終了

オヤマリンドウ

- 夏1600m以上の場所で腹いっぱい見ることが出来るが、花は殆ど開きません

- 2018/07/27 標高1570m オヤマリンドウ(これだけ開いた花は滅多に見ない)

2018/07/27 オヤマリンドウ

2018/07/27 オヤマリンドウ

2018/07/27 オヤマリンドウ

ツルリンドウ

2013/08/06 標高1350m ツルリンドウ

2013/08/06 ツルリンドウ

2013/08/06 ツルリンドウ

2013/08/06 ツルリンドウ

センブリ(日本3大民間薬の一つ)

- センブリは二か所で確認しているがどちらも厳しい状況です

- 2013/10/08 標高1100m センブリ

アケボノソウ

- 2011/09/01 標高1370m アケボノソウ(左下)

- 2012/09/05 標高1370m アケボノソウ(中下、右下)

2011/09/01 アケボノソウ

2012/09/05 アケボノソウ

2012/09/05 アケボノソウ

キョウチクトウ科

7月のイケマ

- このイケマを見て何を思うか → アサギマダラの幼虫が3頭孵化したんだな ...と

- 5月~6月の若いイケマの株には普通1個しか卵を産み付けないが

- これくらい成長したイケマには数個の卵を産むことがある

2017/07/08 標高1350m イケマの葉の3個の穴

イケマ

- 2017/06/07 標高1350m イケマの若い株

- 2017/06/07 標高1350m イケマ葉裏のアサギマダラ卵

- 2017/06/07 標高1400m イケマの開花したばかりの花で吸蜜中のアサギマダラ♀

ナス科

ヤマホロシ

2013/08/03 標高1550mヤマホロシ(1100mくらいでも確認)

2013/08/03 ヤマホロシ

2013/08/03 ヤマホロシ

2013/08/03 ヤマホロシ

ヒルガオ科

ヒルガオ

- 2017/08/04 標高850m ヒルガオ

シソ科

カキドオシ

- シソ科の中でもごく普通に見るので、逆に写真はあまりとっていません

- 2016/03/29 標高1000m 殆ど茎が伸びていないカキドオシ(左)

- 2017/05/01 標高900m かなり茎を伸ばしたカキドオシ(右)

ハッカ

- 自然のものかどうかは不明

- 2016/08/24 標高1350m ハッカ

ホトケノザ

- 本来は所謂雑草として群生してもいいはず/のびのび群生できる場所がないんだね

- 因みに雑草という分類の植物はありません

- 2013/06/30 標高1370m ホトケノザ

2013/06/30 ホトケノザ

2013/06/30 ホトケノザ

2013/06/30 ホトケノザ

ウツボグサ

- シソ科の基本色は紫かな .../中でもウツボグサは鮮やかなムラサキ

- 2018/06/23 標高1350m ウツボグサ

2018/06/23 ウツボグサ

2018/06/23 ウツボグサ

2018/06/23 ウツボグサ

ナギナタコウジュ

- ナギナタコウジュの花は特に ...ですが/もしゃくれた蕾は息吹を感じます

- 2016/09/14 標高1450m ナギナタコウジュ蕾

- 2016/09/24 標高1450m 開花を始めたナギナタコウジュ

アキノタムラソウ

- 長い間種を特定できませんでしたが、アキノタムラソウとしました

- 2014/09/12 標高1050m アキノタムラソウ

2014/09/12 アキノタムラソウ

2014/09/12 アキノタムラソウ

2014/09/12 アキノタムラソウ

イヌトウバナ、ヤマトウバナ、ミヤマトウバナについて(区別、全く自信がありません)

区別し難い3種ですが、とりあえず / (「阿智村の植物」にはヤマトウバナの記載はありませんが ...)

イヌトウバナ

2013/08/18 標高1100m イヌトウバナ

2013/08/18 イヌトウバナ

2013/08/18 イヌトウバナ

2013/08/18 イヌトウバナ

ヤマトウバナ

2013/07/08 標高1350m ヤマトウバナ

2013/07/08 ヤマトウバナ

2013/07/08 ヤマトウバナ

2013/07/08 ヤマトウバナ

ミヤマトウバナ

2015/07/24 標高1500m ミヤマトウバナ

2015/07/24 ミヤマトウバナ

2015/07/24 ミヤマトウバナ

2015/07/24 ミヤマトウバナ

秋に咲くタチキランソウ?

- 何年もキランソウとタチキランソウの違いが判りませんでした

- 区別がつくようになって写真を整理していると???の写真が出てきた

- 2013年10月2日と2016年8月30日の写真です(キランソウではない!ということはタチキラン?)

- 季節を考えると花は終わっているはずなのに ...狂い咲き?

- 下の写真はキランソウではない ...ということはタチキランソウ?

- 2016/08/30 標高1600m タチキランソウ?

- 下の写真はキランソウではない ...ということはタチキランソウ?

- 2013/10/02 標高1300m~1400m タチキランソウ?

キランソウとタチキランソウのチェックポイントは

●キランソウには耳がない ●タチキランソウにはウサギの耳がある

キランソウ

- 1200m以上の場所ではキランソウを見た記憶がありません

- 2020/04/09 標高1000m キランソウ

2020/04/09 キランソウ

2020/04/09 キランソウ

2020/04/09 キランソウ

タチキランソウ

- 標高1100m~15000mで見ることが多い

- 2018/04/26 標高1150m タチキランソウ

2018/04/26 タチキランソウ

2018/04/26 タチキランソウ

2018/04/26 タチキランソウ

クルマバナ

- 1050m、1550mの二か所で確認/1550mでは群生/もっと他でも見つけられると思うのだが ...

- 2017/08/28 標高1550m クルマバナ

エゴマorレモンエゴマ?

- この写真を撮った時、1回だけしか見ていませんので何ともね ...

- ただ写真を撮った場所だけはハッキリ覚えています

- 2015/10/05 標高1350m エゴマorレモンエゴマ?

セキヤノアキチョウジとアキチョウジの区別も自信がありません

セキヤノアキチョウジ

- 標高1200m以上になると見かけたことがない/河川に近い処に分布するのかな ...

- 2016/10/14 標高900m セキヤノアキチョウジ

2016/10/14 セキヤノアキチョウジ

2016/10/14 セキヤノアキチョウジ

2016/10/14 セキヤノアキチョウジ

アキチョウジ?

- 図鑑などに区別のpointの記述があるが ...

- 下の写真のアキチョウジは毎年見ているが未だにどちらなのか?

- 2012/09/30 標高1350m アキチョウジ?

2012/09/30 アキチョウジ?

2012/09/30 アキチョウジ?

2012/09/30 アキチョウジ?

コウシンヤマハッカ

- 標高1200m~1400m/二か所で確認

- 2015/10/14 標高1200m コウシンヤマハッカ

2015/10/14 コウシンヤマハッカ

2015/10/14 コウシンヤマハッカ

2015/10/14 コウシンヤマハッカ

ハマウツボ科

コシオガマ

- 標高1050m、1550mの二か所で確認

- 2014/09/14 標高1550m コシオガマ

2014/09/14 コシオガマ

2014/09/14 コシオガマ

2014/09/14 コシオガマ

ハエドクソウ科

ミゾホオズキ

- 標高800m、1300mで確認/水辺の近くに分布

- 2013/07/08 標高1300m ミゾホオズキ

ハエドクソウ

- 2013/07/11 標高1100m ハエドクソウ(左2枚)

- 2013/08/02 標高1100m ハエドクソウ(右2枚)

トキワハゼ

- 私には花を見ただけでトキワハゼとムラサキサギゴケを区別するスキルはありませんが ...

- 2012/09/28 標高1350m トキワハゼ(秋に花を咲かせているので)

2012/09/28 トキワハゼ

ムラサキサギゴケ

- 2013/05/13 標高1000m ムラサキサギゴケ/上唇が深く裂け後ろに反り返っている(左下)

- 2018/05/26 標高1550m ムラサキサギゴケ/上唇が深く裂け後ろに反り返っている(中下、右下)

2013/05/13 ムラサキサギゴケ

2018/05/26 ムラサキサギゴケ

2018/05/26 ムラサキサギゴケ

オオバコ科

ヤマクワガタ

- クワガタソウだと思っていたのですが、色々調べてみてヤマクワガタとします

- 2018/05/20 標高1250m ヤマクワガタ

- 2015/06/07 標高1250m ヤマクワガタの種

18.05.20 ヤマクワガタ

18.05.20 ヤマクワガタ

18.05.20 ヤマクワガタ

オオバコ

2013/07/06 標高1600m オオバコ

13.07.06 オオバコ

13.07.06 オオバコ

13.07.06 オオバコ

ウコギ科

オオチドメ

2015/07/24 標高1550m オオチドメ

2015/07/24 オオチドメ

2015/07/24 オオチドメ

2015/07/24 オオチドメ

ウド

2018/07/30 標高1400m ウド

2018/07/30 ウド

2018/07/30 ウド

2018/07/30 ウド

2013/09/12標高1100m ウド開花

2013/09/12 ウド

2013/09/12 ウド

2013/09/12 ウド

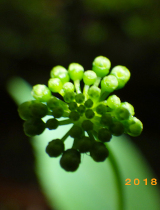

トチバニンジン

- 2018/06/19 標高1250m トチバニンジン蕾(左下2枚)

- 2013/07/16 標高1100m トチバニンジン開花(左下2枚)

セリ科

ミツバ

2017/07/28 標高1350m ミツバ

2017/07/28 ミツバ

2017/07/28 ミツバ

2017/07/28 ミツバ

イワセントウソウ

● 上の写真(2015/05/05)はイワセントウソウで間違いないと思うのですが、茎葉が線形ではなく根生葉が確認できない(毎年)

● 下の写真(2015/05/14)は典型的なイワセントウソウ(茎葉の羽片が線形で根生葉も教科書通り)

2012/06/04 標高1350m イワセントウソウ/花が終了した後、花序が花火のようです

2012/06/04 イワセントウソウ

2012/06/04 イワセントウソウ

2012/06/04 イワセントウソウ

シャク

2018/05/15 標高900m

2018/05/15 シャク

2018/05/15 シャク

2018/05/15 シャク

不明(セリ科)

- 葉の形状から、掲載しているどのセリ科の植物とも違うことは判りますが

- まだ種を特定できておりません

- 2012/08/22 標高1500m

2012/08/22 不明(セリ科)

2012/08/22 不明(セリ科)

2012/08/22 不明(セリ科)

ヤマゼリ

2014/09/18 標高1550m ヤマゼリ

シシウド

2017/08/17 標高1350m シシウド

2017/08/17 シシウド

2017/08/17 シシウド

2017/08/17 シシウド

オオバセンキュウ

2013/07/27 標高1370m オオバセンキュウ

2013/07/27 オオバセンキュウ

2013/07/27 オオバセンキュウ

2013/07/27 オオバセンキュウ

シラネセンキュウ

2012/08/16 標高1350m シラネセンキュウ

2012/08/16 シラネセンキュウ

2012/08/16 シラネセンキュウ

2012/08/16 シラネセンキュウ

ヤブニンジンとヤブジラミの区別も長い間出来ずにいましたが ...

写真のヤブニンジンとヤブジラミは年度は違いますが、同じ場所で撮ったものです

ヤブニンジン

2013/06/11 標高1350m ヤブニンジン

2013/06/11 ヤブニンジン

2013/06/11 ヤブニンジン

2013/06/11 ヤブニンジン

ヤブジラミ

2018/07/31 標高1350m ヤブジラミ

2018/07/31 ヤブジラミ

2018/07/31 ヤブジラミ

2018/07/31 ヤブジラミ

スイカズラ科

オミナエシ

- 2014/08/22 標高900m オミナエシ

オトコエシ

- 2013/08/29 標高1100m オトコエシ(左下)

- 2014/09/03 標高1350m オトコエシ(中下、右下)

2013/08/29 オトコエシ

2014/09/03 オトコエシ

2014/09/03 オトコエシ

キキョウ科

ヤマホタルブクロ

2018/06/23 標高1200m ヤマホタルブクロ/刈られても花を付けるタフな植物の一つ

ツリガネニンジン

2016/09/15 標高1050m ツリガネニンジン

ソバナ

2018/08/17 標高1050m ソバナ

2018/08/17 ソバナ

2018/08/17 ソバナ

2018/08/17 ソバナ

シデシャジン

2013/08/06 標高1050m シデシャジン

タニギキョウ

日陰の湿った場所でごく普通に見られる植物(草本)です。地味な植物ですがよく見ると白い花が良い

2018/04/26 標高1000m タニギキョウ

サワギキョウ

2016/07/31 標高1370m サワギキョウ

2016/07/31 サワギキョウ

2016/07/31 サワギキョウ

2016/07/31 サワギキョウ

ツルニンジン

- 2013/08/31 標高1400m ツルニンジン(左下)

- 2015/08/28 標高1350m ツルニンジン(中下、右下)

2013/08/31 ツルニンジン

2015/08/28 ツルニンジン

2015/08/28 ツルニンジン

キク科

ノコギリソウ

- 2011/07/13 標高1350m ノコギリソウ

- 2013/07/14 標高1350m ノコギリソウ

2011/07/13 ノコギリソウ

2013/07/14 ノコギリソウ

2013/07/14 ノコギリソウ

モミジガサ

- 2013/07/29 標高1150m モミジガサ(左下、中下)

- 2013/08/18 標高1150m モミジガサ(右下)

テバコモミジガサ

- 2014/08/05 標高1350m テバコモミジガサ(左下、中下)

- 2012/09/05 標高1350m テバコモミジガサ(右下)

2014/08/05 テバコモミジガサ

2014/08/05 テバコモミジガサ

2012/09/05 テバコモミジガサ

ウスゲタマブキ

2017/10/04 標高1200m ウスゲタマブキ

2017/10/04 ウスゲタマブキ

2017/10/04 ウスゲタマブキ

2017/10/04 ウスゲタマブキ

ユウガギク

2016/09/14 標高1400m ユウガギク

2016/09/14 ユウガギク

2016/09/14 ユウガギク

2016/09/14 ユウガギク

2013/09/09 標高1100m ユウガギク

2013/09/09 ユウガギク

2013/09/09 ユウガギク

2013/09/09 ユウガギク

ノコンギク

2017/10/04 標高1200m ノコンギク

2017/10/04 ノコンギク

2017/10/04 ノコンギク

2017/10/04 ノコンギク

シロヨメナ

2014/09/22 標高1200m シロヨメナ

2014/09/22 シロヨメナ

2014/09/22 シロヨメナ

2014/09/22 シロヨメナ

アキノキリンソウ

2017/10/04 標高1100m アキノキリンソウ

2017/10/04 アキノキリンソウ

2017/10/04 アキノキリンソウ

2017/10/04 アキノキリンソウ

ヤマハハコとホソバノヤマハハコ/同じ種の地域変異(東と西)

ヤマハハコ

- 秋になれば標高の高い所で普通に見るので写真は意外に少ない

- 2013/09/12 標高1600m ヤマハハコ

2013/09/12 ヤマハハコ

2013/09/12 ヤマハハコ

2013/09/12 ヤマハハコ

ホソバノヤマハハコ

- ヤマハハコよりもホソバノヤマハハコのタイプの方をよく見るのかも

- 2013/09/12 標高 1600m ホソバノヤマハハコ(左下)

- 2014/08/06 標高 1600m ホソバノヤマハハコ

2013/09/12 ホソバノヤマハハコ

2014/08/06 ホソバノヤマハハコ

2014/08/06 ホソバノヤマハハコ

ハハコグサ / アキノハハコグサ

アキノハハコグサに関しては真偽のほどは自信がありません

- 2015/05/17 標高900m ハハコグサ(左下2枚)

- 2014/10/27 標高1350m アキノハハコグサ(右下2枚)

チチコグサ

2014/06/03 標高800m チチコグサ

ヤブタバコ

2013/09/28 標高1100m ヤブタバコ

2013/09/28 ヤブタバコ

2013/09/28 ヤブタバコ

2013/09/28 ヤブタバコ

ミヤマヤブタバコ

2014/09/08 標高1150m ミヤマヤブタバコ

2014/09/08 ミヤマヤブタバコ

2014/09/08 ミヤマヤブタバコ

2014/09/08 ミヤマヤブタバコ

ガンクビソウ

2018/08/13 標高1400m ガンクビソウ

2018/08/13 ガンクビソウ

2018/08/13 ガンクビソウ

2018/08/13 ガンクビソウ

ハンゴンソウ

- 8月~9月にかけて花を付ける/大型1.5mくらいになる

- 2013/09/11 標高1370m ハンゴンソウ

サワギク

2013/06/08 標高1050m サワギク

フキ

フキ雄株(左下の写真3枚) フキ雌株(右下の写真3枚)

2017/05/06 標高1350m

ノブキ

2015/08/28 標高1350m ノブキ

マルバダケブキ

- 1600m以上でしか見たことがない/富士見台の山頂でも見れますよ

- 2013/08/02 標高1600m マルバダケブキ

2013/08/02 マルバダケブキ

2013/08/02 マルバダケブキ

2013/08/02 マルバダケブキ

コメナモミ

- 長い毛がないのでメナモミではなくコメナモミでいいでしょう

- 2015/10/26 標高1050m コメナモミ

2015/10/26 コメナモミ

2015/10/26 コメナモミ

2015/10/26 コメナモミ

キッコウハグマ / オクモミジハグマ / クルマバハグマ

- 2013/09/09 標高1400m キッコウハグマ(左下)/花は未確認ですが葉の形状でキッコウハグマとしました

- 2015/10/03 標高1100m オクモミジハグマ(中下)/3種の中で一番分布域が広い(1100m~1600m)

- 2015/10/07 標高1600m クルマバハグマ(右下)/1600m~1700mでよく見られる

2013/09/09 キッコウハグマ

2015/10/03 オクモミジハグマ

2015/10/07 クルマバハグマ

2013/09/09 キッコウハグマ

2015/10/03 オクモミジハグマ

2015/10/07 クルマバハグマ

ヨツバヒヨドリ

- 2018/07/27 標高1500m ヨツバヒヨドリとアサギマダラ♂(左端)

- 2018/07/30 標高1500m ヨツバヒヨドリ(左から2枚目)

- 2015/07/20 標高1600m ヨツバヒヨドリ蕾(右2枚)

サワヒヨドリ?

- ヒヨドリバナの仲間であることは間違いないがサワヒヨドリかどうかは自信がありません

- 2017/09/15 標高1000m サワヒヨドリ?

2017/09/15 サワヒヨドリ?

2017/09/15 サワヒヨドリ?

2017/09/15 サワヒヨドリ?

アザミについて

- ノアザミ以外に10種類くらいのアザミの写真は撮っているのですが種類がわからない

- 余裕が出来れば少しづつでも種類を調べて掲載します

ノアザミ

2018/06/12 標高1350m ノアザミ

2018/06/12 ノアザミ

2018/06/12 ノアザミ

2018/06/12 ノアザミ

オヤマボクチ

2013/10/08 標高1100m オヤマボクチ

2013/10/08 オヤマボクチ

2013/10/08 オヤマボクチ

2013/10/08 オヤマボクチ

キツネアザミ

2016/06/13 標高1150m キツネアザミ

2016/06/13 キツネアザミ

2016/06/13 キツネアザミ

2016/06/13 キツネアザミ

トウカイタンポポとシナノタンポポ(在来種)

- トウカイタンポポとシナノタンポポの2種を比較するとシナノタンポポはがっしり

- トウカイタンポポはスマートな感じがする

- (本当にトウカイタンポポ/シナノタンポポなのかどうかは定かではないが)

- 在来種のタンポポが2種存在することは間違いのない処

- 外来種に占拠された中で私が知っている在来種のタンポポは2種だけ(ずく散歩のフィールド内で)

- トウカイタンポポはいつ絶滅してもおかしくありません(ずく散歩のフィールド内では)

- シナノタンポポの方はまだ大丈夫かな

●左下2枚 2018/04/20 標高1000m トウカイタンポポ ●右下2枚 2018/04/21 標高900m シナノタンポポ

- 数年前、実家のある香川県の公園で見たタンポポはすべて在来種でした

- (四国ではまだ在来種のタンポポは安泰なのかも)

コウゾリナ

2016/07/17 標高1600m コウゾリナ

2016/07/17 コウゾリナ

2016/07/17 コウゾリナ

2016/07/17 コウゾリナ

フクオウソウ

- 2013/08/29 標高1600m フクオウソウ(左下、中下)

- 2013/09/12 標高1600m フクオウソウ(右下)

2013/08/29 フクオウソウ

2013/08/29 フクオウソウ

2013/09/12 フクオウソウ

ヤクシソウ

2013/09/19 標高1500m ヤクシソウ

ニガナ

- 2017/06/07 標高1400m ニガナ(左下、中下)

- 2015/06/20 標高1600m ニガナ(右下)

2016/07/02 ニガナ

2016/07/02 ニガナ

2015/06/20 ニガナ

ジシバリ

2018/06/12 標高1550m ジシバリ

オニタビラコ

2018/05/11 標高1150m オニタビラコ

2018/05/11 オニタビラコ

2018/05/11 オニタビラコ

2018/05/11 オニタビラコ

ミヤマアキノノゲシ?

2013/08/08 標高1600m ミヤマアキノノゲシ?

2013/08/08 ミヤマアキノノゲシ

2013/08/08 ミヤマアキノノゲシ

2013/08/08 ミヤマアキノノゲシ

ZUKU SANPO

ZUKU SANPO