|

�Q�� |

|

����� |

|

|

���� |

�u�� |

|

�u�� |

||

�u���G�z |

�{�� |

�����R�ϐ������Ƃ����V��@�̂����B

�V���I�㔼�A�V�q�V�c�̔���ŁA��Ė��V�c�̋��{�̂��ߑn�����ꂽ�B

�����܂Ŗ�W�O�N������A�V��18�N�i746�j�Ɋ������{���s��ꂽ�B

�ޗǂ̓��厛�A����̖�t���ƂƂ��ɓV���O���d�ƌĂꂽ�B

�V���ΉP |

�d���S�b |

|

�ߓ� |

�@���� |

|

���ω��� �i�]�ځj |

���{�ŌÂ̓��߁i�]�ځj |

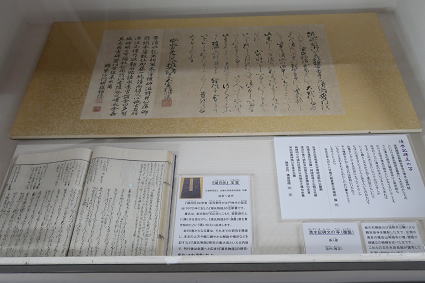

�Ő����ɂ�49���̎q�@��i�����Ƃ����܂����A�������j�̒��ōr�p�B

�����A�u���Ƃ��ɏĎ��������A�u���͉���8�N�i1680�j�A�����ˎ�E���c���V�ɂ��Č��B

�����͊��i9�N�i1631�j���������c���V�ɂ��Č����ꂽ�B

�ϐ������̕ɂ͑����̕������͂��ߕ��������c��B

���� |

|

|

�� |

|

�d�Γ� |

|

�Γ��ܗ֓��ق� |

�ޗǎ���ɂ͊ϐ������ɉ��d�@���u���ꂽ�B

���d�Ƃ͑m�������ׂ�������������Ƃ���ł������B

�{���͜I�ɓߕ��ŕ�������̍�ŏd�v�������Ɏw�肳��Ă���B

�{�� |

�{���G�z |

|

|

|

|

|

|

|

�n����F |

||

���Q |

�M�\�� |

�]�ˎ���Ɋϐ��������痣��A���݂͑T�@�ƂȂ��Ă���B

���\16�N�i1703�j�A�����ˎ�E���c���V�̔˖��ɂ��A

�����T�@�̊Ǘ����ɂ�����A�ϐ��������痣�ꂽ�B

���݂͗ՍϏ@���S���h�̑T���B

|

|

������ |

�����̖� |

���� |

���� |

|

�ߓ� |

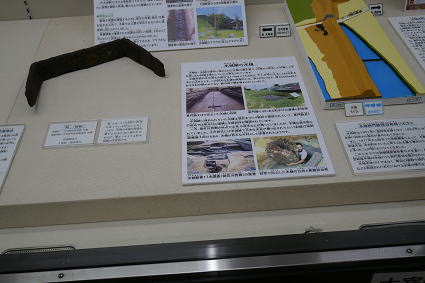

�{���I�ɓߕ��͓��������12���I������̍�Ƃ����A���̏d�v�������ɂȂ��Ă���B

�e���A���ӕ�F�A�����F�͋��Ɏs�̕������ɂȂ��Ă���B

�{�w���w�͍���50�p�قǂ̐Ή��d�ɂȂ��Ă���B

�Γ��E�ܗ֓��͊J�R�E�Ӑ^�a��̋��{���ȂǕ������������c��B

|

|

�炩�� |

|

���c�F��_ |

�Q�� |

|

|

�q�a |

�q�a���� |

���� |

�̔� |

���͐퍑����̊��i�Ɠ`������_�ЂŁA�Ր_�͉��m�V�c�B

��{�n��̎��_�Œn���̐l�X�ɂ���đ���J���Ă����B

�V�����u�ߘa�v�̋N���ɂȂ����u�~�Ԃ̉��v���s��ꂽ�B

�唺���l�@��Ղ̌��n�̈�ɂȂ��Ă���B

�u���t�����A�C�i���a�v���u���t�W�v�ɂ���E�E�E

���t�̔� |

��L�� |

�e�a�ՂP |

�e�a�ՂQ |

�{�a�� |

|

|

|

���O�� |

���O�� |

��a�� |

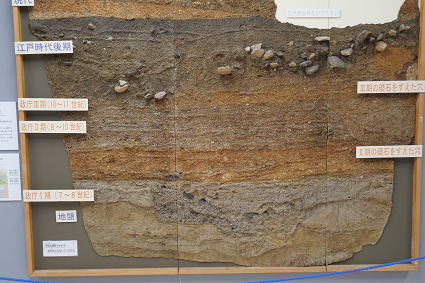

��ɕ{�����͂V���I�`�P�Q���I�㔼�ɂ����āA

��B������s���@�ւƂ��Ă̖������ʂ������B

�n���I�ɓ��{�̊O���Ɩh�q�̍őO���ŁA�A�W�A�̑����Ƃ��Ă��@�\�������Ƃ���A

�d�v�Ȑ����̒��j�Ƃ��đ�ɕ{�̒��S�n�Ɍ��݂��ꂽ�B

�����͓쑤�𐳖ʂƂ��A��̐Βi��o��Ɠ��ՂŁA

����ɐi�ނƒ���Ղ̑b������A���������L������Ă��܂��B

�����ɘe�a�����Ă��A���ʂɂ͐��a�̐Ւn������A�b���c��B

��ɕ{������ |

|

���l�A�i����j�ق� |

�ۊ��E�������ق� |

�Α� |

�����̎d������ |

�؊Ȃق� |

��ɕ{�����̓y�w |

��ɕ{�W���قł͑��ɕ{�j�Ղ̔��@�����ɂ����

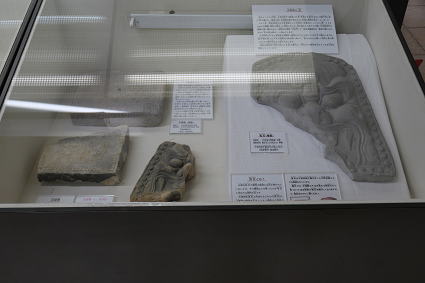

���o���ꂽ��\�̈ꕔ�ۑ��A���J�����Ă���B

�o�y�╨��͌^�Ȃǂő�ɕ{�̗��j�ƕ������Љ�Ă���B

�����̑V |

���q�����㕔�j�ق� |

���q�ق� |

�Ό����i��顁j�O�E�ق� |

�n���y��i���j |

�n���y��i����j |

���������i�����j |

�S�� |

��ɕ{�����Ղł͓����̈╨�����X�o�y���Ă���B

���z�W�ł͉��������͂��߁A�����A�����ȂǁA

����ނł͂��������ȂǓ����̌��z����c��B

���̂ق��A�M�A�t�A�قȂǂ̓y����E�E�E

�ʐa |

��ɕ{�̑� |

���ۊ��E������ |

�������i����j�o�y�i �������i����j�o�y�i |

�����C��ق� |

|

���֓���Z���فi��E�j�ق� |

�������� |

| ��ɕ{�W���قR ��ɕ{�̈�\�Ƃ��Ă͋ʐa�i�����j�� ��ɕ{�����̓����̒n�w�Ȃǂ��W������Ă���B �����̕i�X�ɂ��A�����̑�ɕ{�̗l�q���_�Ԍ��邱�Ƃ��o����B |

|

| �����Ñ�j�T�K�̗� �P�����s���P�@�Q�����s���������@�R�@����В��Ë{�i�哇�j�@�S�D�@����ЕӒË{�@�T�D�������A�z�R�Õ��Q |

|

| �U�D�{�n�Ԑ_���@�V�D���ŋ{�ق��@8�D���c�_�Ђق��@9�D��ɕ{�V���{�P�@10�D ���ɕ{�V���{�Q�@�D | |

| 11�D��B���������قQ�@12�D��ɕ{�S�@13�D |

|

����^�J�q�̃z�[���y�[�W |

||

|

���삳�̃z�[���p�[�W |

||

|

����Ƃ�ۈ玺�̃z�[���y�[�W |

||

| �g�b�v�y�[�W�� | |||

|