|

|

|

|

|

|

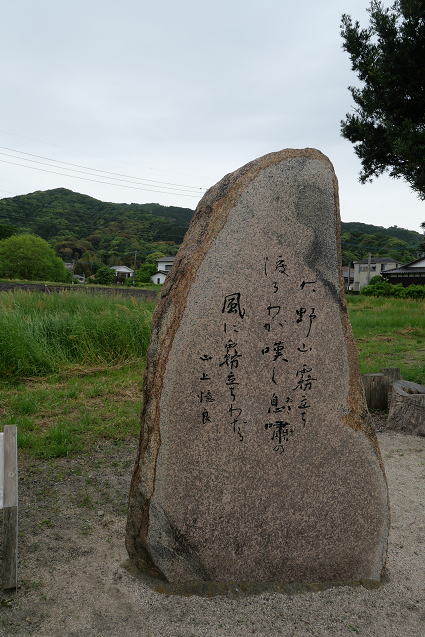

万葉集歌碑 |

手水石 手水石 |

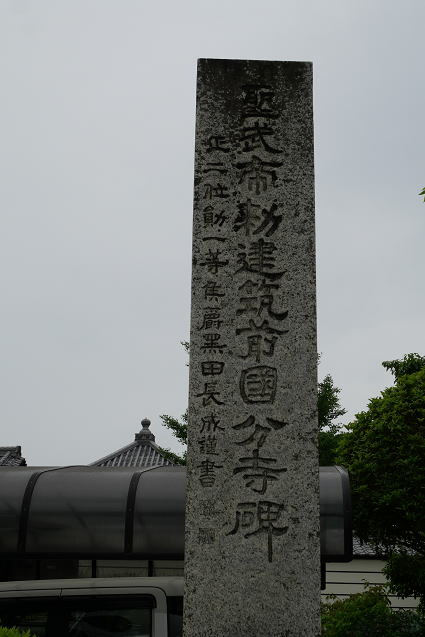

国分という地名は天平13年(741)に聖武天皇の詔により建てられた筑前国分寺による。

この地には国分尼寺跡、国分瓦窯跡などがあります。

国分天満宮は筑前国分寺跡に隣接してある。

狛犬(吽形) |

狛犬(阿形) |

|

拝殿 |

拝殿内部 |

|

本殿 |

境内社 境内社 |

国分天満宮はかつての「ムラ」の住民により祀られている。

祭神は菅原道真で、成立年代や由緒については詳しくは不明。

本殿に「弘化(1844〜47)とあることからおよそ170年前から祀られていることが分かる。

境内には万葉歌人・山上憶良の歌碑が建つ。

|

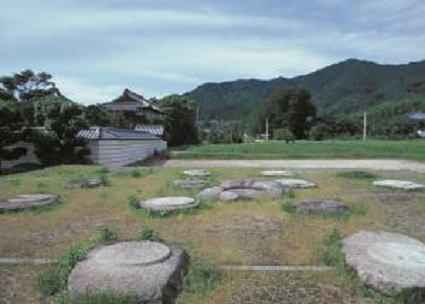

奈良時代、聖武天皇により全国に造られた国分寺の一つ。

金堂、講堂、七重塔、南大門などを回廊で結んでいる。

塔跡だけでも一辺17.4mあり、全体の壮大さがしのばれる。

七重塔(復元)は近くの大宰府ふれあい館に復元されている。

|

石灯籠 |

|

山門 |

つくばい |

羅漢像 |

石仏 1 |

石仏2 |

龍頭山筑前国分寺という高野山真言宗のお寺。

奈良時代、天平13年(741)、聖武天皇は仏教による地方政治の安定と

文化交流を図るため、国ごとに国分寺と国分尼寺の建立を命じた。

当寺も筑前国分寺として創立された。

石仏群1 |

石仏群2 |

仏像群 |

観音堂 |

宝篋印塔 |

|

産安地蔵 |

庚申塔 |

当初は豪華を極める大寺院で、その広さは現在境内に残る

大きな柱の礎石にも容易にうかがえる。

その後、廃絶近くまで荒廃したが、

天文年間(1736)に中興の師、俊了が小堂を建立した。

|

本堂扁額 |

金堂礎石 |

軒瓦 |

|

|

江戸時代の天明年間(1781)、僧・忍龍が山門修理の傍ら、

福岡黒田藩の長老・黒田美作より田地の寄付を受けた。

本尊は薬師如来で、行基の作といわれ、重要文化財になっている。

|

|

祠 |

石仏 |

|

|

水城館 |

礎石? |

|

水城頂上 |

水城からの眺め 水城からの眺め |

|

|

水城疎水渠跡 |

天智2年(663)、白村江の戦いに敗れた後、

唐、新羅からの攻撃に備えて築かれた防衛施設(人工の土塁・国特別史跡)

全長約1.2km、幅約80m、高さ約13っもの巨大な土塁。

当時は東西2か所だけに門があり、門からは官道(古代の公道)が通じており、

古代の迎賓施設・鴻臚館と都が繋がっていた。

| 福岡古代史探訪の旅 1福岡市内1 2福岡市立博物館 3宗像大社中津宮(大島) 4.宗像大社辺津宮 5.鎮国寺、奴山古墳群 |

|

| 6.宮地嶽神社 7.香椎宮ほか 8.櫛田神社ほか 9.大宰府天満宮1 10. 太宰府天満宮2 . | |

| 11.九州国立博物館2 12.大宰府4 13.大宰府5 14. |

|

福川タカ子のホームページ |

||

|

福川さんちのホームパージ |

||

|

しらとり保育室のホームページ |

||

| トップページへ | |||

|

礎石

礎石