|

|

|

|

鳥居 |

|

狛犬1(吽形) |

狛犬1(阿形) |

|

境内 |

|

|

狛犬2(吽形) |

狛犬2(阿形) |

|

第15代応神天皇御降誕の聖地という。

「日本書記」に「皇后、新羅より還りて、誉田天皇を筑紫の蚊田に産み給う、

名付けて、宇弥という」とある。

主祭神は神功皇后、応神天皇の母子神、

玉依姫命、住吉大神、伊弉諾命の五柱を祀る。

狛犬3(吽形) |

狛犬3(阿形) |

献灯籠 |

|

|

中門 |

|

拝殿 |

敏達天皇時代(572〜586)に創建されたという。

八幡様は殖産文化の祖神として崇敬されているが、

当宮は特に「安産、育児」の信仰が厚く、

多くの人々の安産祈願や初宮詣に参拝されている。

狛犬4(吽形) |

狛犬4(阿形) |

拝殿屋根 |

拝殿正面 |

拝殿内陣 |

|

子安の木(槐) |

|

本殿 |

衣掛の森 |

境内には古木が立ち並び、多くの古木が残る。

社殿に向かって右に「湯蓋の森」があり、

社殿の左側には「衣掛の森」がある。

共に素晴らしい老樟で、共に樹齢2000年以上といわれ、

当宮のシンボルになっている。

|

|

||

|

うぶゆの水 うぶゆの水 |

||

湯方社 |

子安の石 |

||

子安台 |

武内神社 |

||

恵比須神社 |

境内には助産婦の祖神・「湯方社」があり、

それを取り囲むように玉垣を築き、こぶし大の石が積まれている。

安産祈願でここの石を持ち帰り、目出度く安産すると、

新しい石に子供の成長を願い、一緒に納めるという習わしがある。

狛犬5(吽形) |

狛犬5(阿形) |

聖母宮 |

生母宮拝殿 |

|

湯蓋の森 |

神楽殿 |

|

神馬 |

|

神功皇后は産所を蚊田の邑に定め、

側に生え出づる槐の木の枝に取りすがり、応神天皇を安産にてお産みになった。

このことから「子安の木」と称され、この木にすがって安産するという信仰が生まれた。

境内奥には応神天皇が産湯に使ったといわれる「産湯の水」がある。

|

|

文字土器1 |

文字土器2 |

大野城跡礎石1 |

大野城跡礎石2 |

馬の絵が描かれた提瓶 |

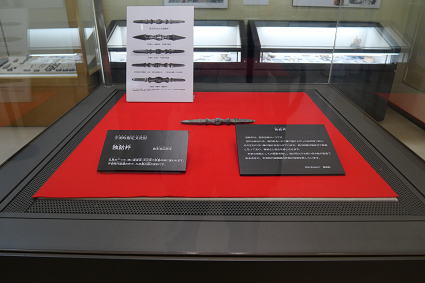

独鈷杵 |

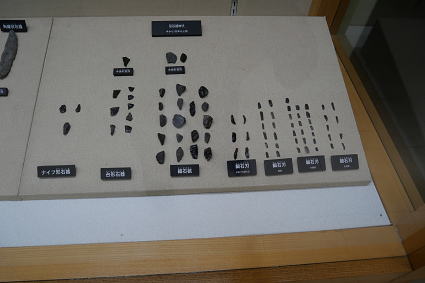

各地の黒曜石1 |

各地の黒曜石2 |

石槍(未成品)ほか |

細石刃(右)ほか |

大野城は白村江の戦いに敗れ、唐、新羅軍の侵攻に備えて、天智4年(665)に築造された。

大野城跡礎石は宇美町側の百間石垣付近にあった礎石。

百間石垣は大野城跡最大の石垣で全長約180mもあった。

石斧ほか |

石匙(中央下)ほか |

砥石(右下)ほか |

弥生時代のどんぐりと米ほか |

永楽通宝ほか |

顔が描かれた土器ほか |

天園遺跡出土品1 |

天園遺跡出土品2 |

刀子ほか |

馬具金具ほか |

旧石器時代の遺跡は宇美公園や浦尻遺跡などで、

黒曜石などでできた石槍やナイフ形石器などが発見されている。

縄文時代のものでは浦尻遺跡や光正寺遺跡などで、

石鏃や石匙などが発見されている。

素環頭大刀 ほか |

馬具飾金具ほか |

鉄剣ほか |

高坏(白)ほか |

鉄剣ほか |

内行花文鏡〈中央上)ほか |

釧ほか |

装身具各種 |

文字瓦 (中央)ほか |

大野城跡出土品 |

川原田・供田遺跡や上角遺跡などで住居跡や高床式の

建物跡や井戸などが発掘されている。

遺跡からは土器のほか石剣、石戈などの武器や

紡錘車や石斧、石包丁などが出土している。

土師器、須恵器 |

紡錘車、臼玉ほか |

|

高坏、壷 |

円筒埴輪 |

|

朝顔型埴輪 |

土器館 |

|

石棺石材(前)ほか |

甕棺 |

| 宇美町立歴史民俗資料館4(弥生時代〜古墳時代) 今から約1800年前、日本は小さな国が各地にありました。 「魏志倭人伝」の中に「不弥国」という国名が書かれていますが、 宇美町を中心とした一帯ではないかといわれている。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 宇美町立歴史民俗資料館5 糟屋郡内には現在7基の前方後円墳がありますが、 その中でも最大級の光正寺古墳は 「不弥国」の国王の墓ではないかといわれている・・・ |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 宇美町立歴史民俗資料館6 宇美町にも古代より色々な動物が生存していた。 ゾウの化石をはじめ沢山の化石も出土している。 その中でもアンモナイトの化石などが見もの。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 光正寺古墳 全長約54m、後円部径約34m、前方部長20mで、 前方部2段築成、後円部3段築成の糟屋郡内最大の前方後円墳。 築造年代は出土品などから3世紀後半ごろと考えられ、 県内前期古墳の中でも最古期の古墳といわれている。 埋葬施設に特徴があり、5か所の埋葬施設が発見されている。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 七夕池古墳 直径29m、高さ3.7mの円墳で糟屋地区最大の円墳。 古墳時代前期末の竪穴式石室 から 木棺内に女性の遺体を安置し、 琴柱形石製品や刀、鏡、3300もの玉が出土している。 3段築成で幅3.3mの周溝が巡っている。 |

|||||||||||

| 福岡古代史探訪の旅 1福岡市内1 2福岡市立博物館 3宗像大社中津宮(大島) 4.宗像大社辺津宮 5.鎮国寺、奴山古墳群 |

|||||||||||

| 6.宮地嶽神社 7.香椎宮ほか 8.櫛田神社ほか 9.大宰府天満宮1 10. 太宰府天満宮2 . | |||||||||||

| 11.九州国立博物館2 12.大宰府4 13.大宰府5 14.宇美八幡宮 15. | |||||||||||

|

福川タカ子のホームページ |

||

|

福川さんちのホームパージ |

||

|

しらとり保育室のホームページ |

||

| トップページへ | |||

|