�}�����X�]�E�̍��ō��ꂽ���Ί펞��̏Z���i�����j |

|

���{�Ŕ������ꂽ���Ί펞��̏Z���i�����j |

�O���̋��Ί펞��̏Z���i�����j |

�Ή��y�� |

�l�ʓy�� |

��h������ |

|

��h�����ق͊�h����Ƃ��Ă�Ă��鋌�Ί펞��̎�����

�S���I�ɏW�߂����j�[�N�Ȕ����فB

��h��Ղ̐Ί�̂ق���h����̐������Ɋւ���W�������Ă���B

�يO�̊�h�l�̍L��ł͋��Ί펞��̏Z��������������Ă���B

�Ί�i�Ĉ�ˈ�Ց��j |

|

�Ί�i���`��Ձj |

�Ί�i���h��Ց��j |

�Ί�i���c����Ց��j |

�Ί�i��h��Ձj |

|

�Ί�i�ΎR��Ձj |

�ŏ��̓W���͊�h��Ղ̔����ҁE���V���m���̊̕i�X���W������Ă���B

���{�̐l�ގj��������������h��Ղ̔����ȗ��A

��40,000�N�����15,000�N�O�̓��{�œW�J���ꂽ�l�ނ̐����ɂ��āA

�S���K�͂œW�����Ă���B

�y��Б��i�����c������Ձj |

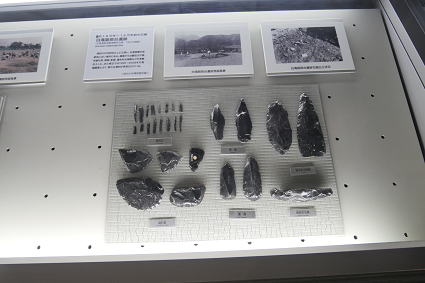

��h�T�Ί� |

��h�U�A�V�Ί� |

|

�i�E�}���]�E�̉P�� |

�i�E�}���]�E�̉� |

�Օ��R�o�y |

�i�C�t�`�Ί�ق� |

�ΐn�ق� |

�Ε��ق� |

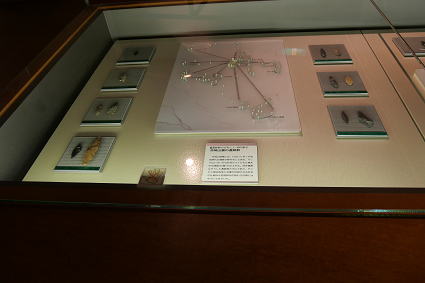

��h���㕶���̔���

��h�T�A�U�Ί핶���̂ق��A��h���D�n�_�A

���ԏ�n�_�A��h�U��Տo�y�Ί퓙��W���A

�����āA���V���m���̋ƐтȂǂ�W�����Ă���B

|

�}�����X�]�E�P�� |

||

���l�����͌^ |

���l���W���͌^ |

||

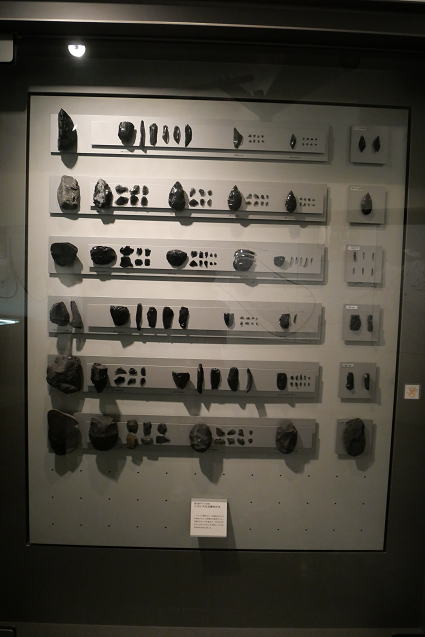

�Ί�̎�� |

�Ί�̕��i |

||

�F�X�ȐΊ� |

�Ί�̎g���� |

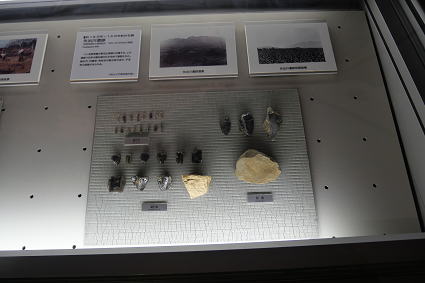

�X�͎���̊�

��h����Ńq�g���������Ă�������͕X�͎���ł���A

�ΎR������ɕ����Ă��܂����B���̎�����Č��B

�����������Ă����}�����X�]�E�̑S�g���i�W�{��I�I�c�m�V�J�̓����Ȃǂ��W�����Ă���B

�Ί�̌��� |

�V���Ձi��t�������s�j �ق� �V���Ձi��t�������s�j �ق� |

|

���R�w�����Ձi�����s���v���Ďs�j�ق� |

�����Ձi�ː��s�j |

|

�����Ղ̐Ί� |

�ԏ�R�R�[�̐Ί� |

|

�H������Ղ̐Ί� |

��o���Ղ̐Ί� |

��h����̕�炵

��h����̃q�g�̎�������ł���Ί�̍����A�g����������A

�e�n�Ŕ������ꂽ�Ί핶���̒n�搫��ڂ�ς����Љ�B

�y��i�_�З���ՂR���Z���Ձj |

�y��i�ꕶ�����j�ق��P |

�y��i�ꕶ�����j�Q |

�y��i�ꕶ�O���j |

�y��Ёi�ꕶ�����j |

�y��Ёi�ꕶ���n���j�ق� |

�Ί�i������Ձj |

�Ί�i�n���u��� �j |

�Ί펞�オ�I���A�ꕶ������}�����ꕶ����̏o�y�i���Љ�B

��𒆐S�Ƃ��镶������A�q�g�͓�����g���悤�ɂȂ����B

�����Ɍ��ꂽ�̂��ꕶ�y����͂��߂Ƃ��������B

���̒��ɂ����ĐΊ�͂܂��܂����I�Ȃ��̂ɂȂ��Ă����E�E�E

�p��R��Ղ̐Ί� |

���ꕞ�����Ղ̐Ί� |

���̐�q�Տo�y�y���,���� |

�~�����ցi�V���R�ꍆ���j�ق� |

�y��i�x���Ձj |

�Ί�i��h��Ձj |

�~�����ցi�_�З��Õ� �j |

|

�y��ق��i�{���~��Վ��a�� �j |

�~�����ցi�a�c�Q�����j |

����ォ��_�k�𒆐S�Ƃ��������ɂȂ�ƁA

�y��𒆐S�Ƃ�����������p���������B

�퐶����̓����ł���B

�����āA�Õ�������}����Ɗe��̏��ւ��o�������E�E�E

��h���

��h�h�[��

��h��Ւn�w

��h��Ղ͋Օ��R�E��R�Ƃ��������ȋu�˂��ڂ��镔���Ɉʒu���Ă���B

���a21�N�i1946�j�A�ؒʂ̓��ƂȂ��Ă�����h��Ղɒʂ肩������

���V���m�����ؒʂ��ŘI�o�����֓����[���w�̐ԓy����Ί�������B

���a25�N�A���V���Ɩ�����w�ɂ�蔭�@���������{�A�ꕶ����̓y�킪���X�Ɣ������ꂽ�B

��h�h�[��

�������͎̂j�Պ�h��Ո�\�ی�ώ@�{�݂ƌ����A

���V���m�����ŏ��ɔ��������n�w�iB�n�_�j�f�ʂ�

�����ɂ�����h�����߂Ɍ��݂��ꂽ�B

�r�f�I�ŁA�n�w�̌`���A��h��Ղ̔����Ȃǂ�������B

���� |

�Q�� |

���� |

�l�̒��� |

|

�q�a |

�q�a�G�z |

�q�a���w |

��h��Ղ̂���ؒʂ��ɒ��������B

��R�̎R���ɎГa�����B

�n�����̑��͕s�ڂȂ���A�ߍx���N��Ƃ��Đ��h���Ă���B

|

�R�� |

�Α����Q |

�S�� |

�R��G�z |

|

�\�O�d�Γ� |

�{�� |

�{���G�z |

���� |

�P�z�R�������Ƃ������@�@�̂����B

�]�ˎ��㏉���� ����7�N�i1667�j�}����̑㊯����i�\�ɂ��n�����ꂽ�B

���N�i1673�j�A�i�\���t�����Ă����ƒX����T�t�ɂ��J�R���ꂽ�B

�����ɂ͂��̉���i�\�̕悪�c��B

���q�n���� |

���ۗ��� |

�����P |

�����Q |

�������� |

������ |

�������� |

|

�Z�n���� |

����i�\�̕� |

����i�\�͊���8�N�i1668�j�A�������R��s�����˂�ƁA�������R�X�����B

�܂��A�u�}����p���v�̊J��ɂ��s�͂����B

�������A�����ɂ��A�勝4�N�i1687�j�ɐؕ��𖽂���ꐶ�U������B

��������ɂ� ����i�\�̌��т��F�߂�ꂽ�B

�R�� |

�n����F�P |

�n����F�Q |

�u�얳����ɕ��v�Γ� |

�{�� |

�{���G�z |

�{�����w |

�{���E����ɔ@�� |

�����R�����@�V�����Ƃ�����y�@�̂����B

��������̑n���Ɠ`��鈢��ɓ��n�ɑJ���A

����8�N�i1680�j�A�V���T�t�̊J�R�A��a�S�R�ˁE�{���Ƃ̊J��B

|

|

|

��t�@���� |

������ |

�[�^�n���� |

�Ε� |

�Z�n�� |

�����@�ɂ͖�t�@����������B

���̖�t���͈ȑO�|��n��ɂ���A����12�N�i1800�j�ɂ����Ɉڂ��ꂽ�B

�����t�Ƃ��Ēn��Z������M����Ă���B

�\����������ŁA�Ƃ�킯�����\����͓��키�B

| �����s�P�@2�D���O��߂����@�R�D�����Q�{�@�S�D����P�@�T�D����Q�@�U�D����R�@�V�D�O���s�P�@�W�D�O���s�Q�@ | |

| �X�D�O���s�R�@10�D�ɐ���s�@11�D���c�s�P�@12�D���c�s�Q�@13�D���c�s�R�@14�D���c�s�S�@�P�T�D���c�s�T |

|

����^�J�q�̃z�[���y�[�W |

||

|

���삳�̃z�[���p�[�W |

||

|

����Ƃ�ۈ玺�̃z�[���y�[�W |

||

| �g�b�v�y�[�W�� | |||

|